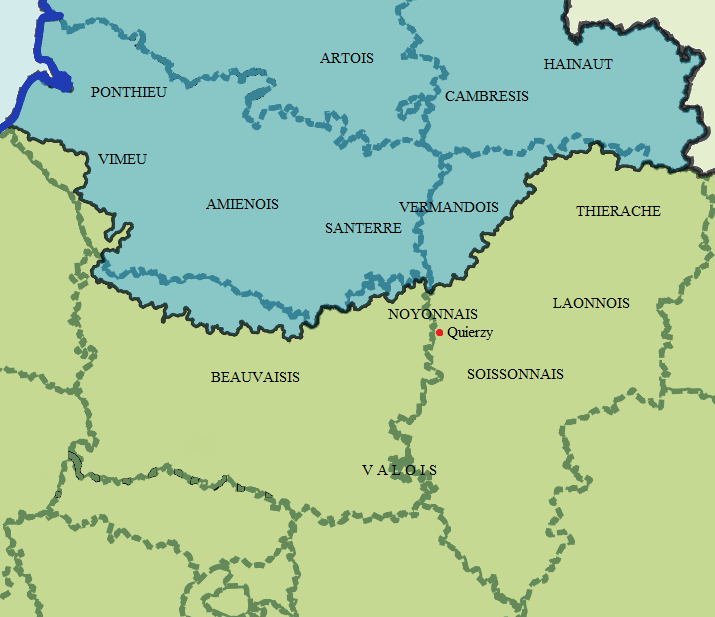

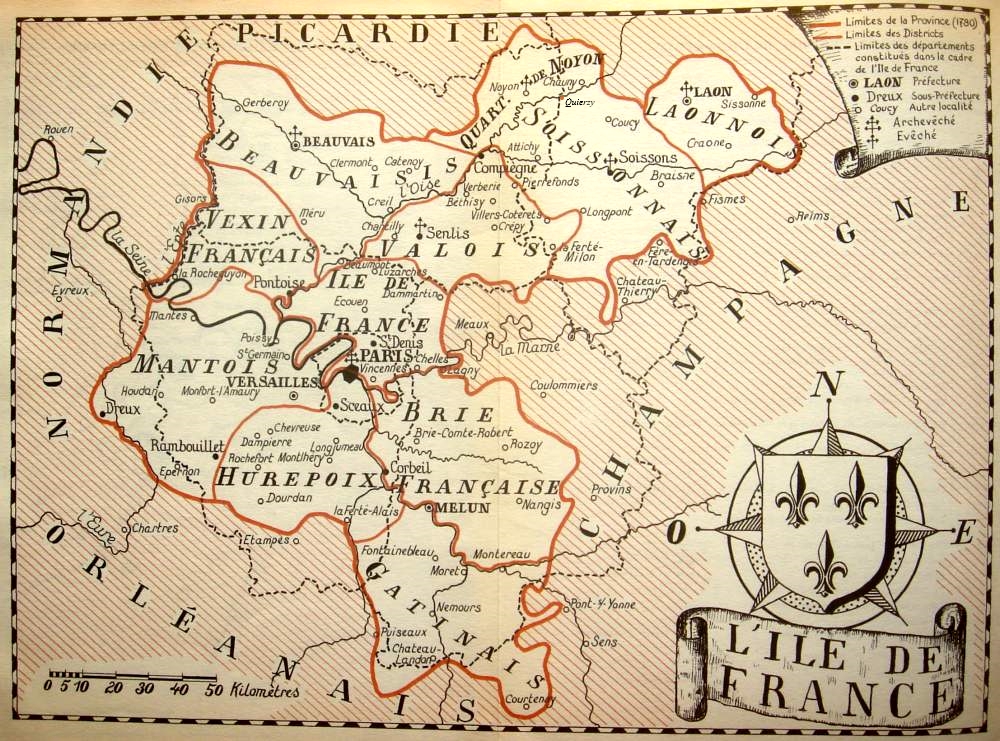

Ces Pagi correspondent grosso

modo aux pays et régions naturelles du Soissonnais, du

Noyonnais et du Laonnois, parvenus jusqu'à nous. Ils sont de rattachement ancien

au domaine royal franc, dont ils constituent le cœur

historique. Ces trois pays feront par la suite partie, depuis sa création, de l'Île de France d'avant

1789, Île de France « historique

» ,

qui se veut

l’héritière de ce domaine royal

originel.

«

Il est digne de remarquer que les vieux états gaulois ont

conservé jusqu'à une époque

très voisine de

nous, leur nom, leurs limites et une sorte d'existence morale dans les

souvenirs et les affections des hommes. Ni les Romains, ni les

Germains, ni la féodalité, ni la monarchie n'ont

détruit ces unités vivaces ; on les retrouve

encore dans

les provinces et les pays de la France actuelle. »

Histoire des institutions

politiques de l'ancienne France, Fustel de Coulanges, 1875

|

Ces pays sont

également de la province ecclésiastique de Reims,

ou Belgique

Seconde du Moyen

Âge, qui constituerait

pour certains la Picardie « historique »,

d'avant le XVe siècle ...

L’élan vers

le sens

Il existe

chez l’homme un besoin sémantique, une

nécessité de chercher par tous

les moyens à donner un sens à ce qui lui arrive

et une croyance dans un

cours téléologique de l’histoire vers

un achèvement heureux.

Cette cohésion narrative exprime une unité

synthétique qui dépasse

chaque expérience individuelle et lui confère une

signification

collective. Le Geschichtschema implique un commencement et une fin,

mais aussi une trame narrative plus ou moins continue qui les relie.

Ainsi la réflexion téléologique fait

parler l'histoire dans le sens de

l'intérêt de la raison et plaque de

manière arbitraire sur la matière

multiple et sans cesse changeante de la vie humaine des

schémas

explicatifs réducteurs.

Essais

hérétiques, sur la philosophie de l'histoire, Jan

Patočka (1907-1977)

Penser

l’histoire : Eschatologie et

téléologie Bruce Bégout

L'eschatologie désigne la réflexion sur la

destinée de l'homme et du monde. La

téléologie, ou finalisme, est un courant

philosophique

qui explique un phénomène par un but final

postérieur à ce phénomène.

Qu'il s'agisse de la constitution du domaine royal, de l'expansion du

Vermandois, de la création de l'Île de

France ou de la Picardie, on va chercher dans

l'histoire, le présent ou l'avenir un sens à des

évènements.

|

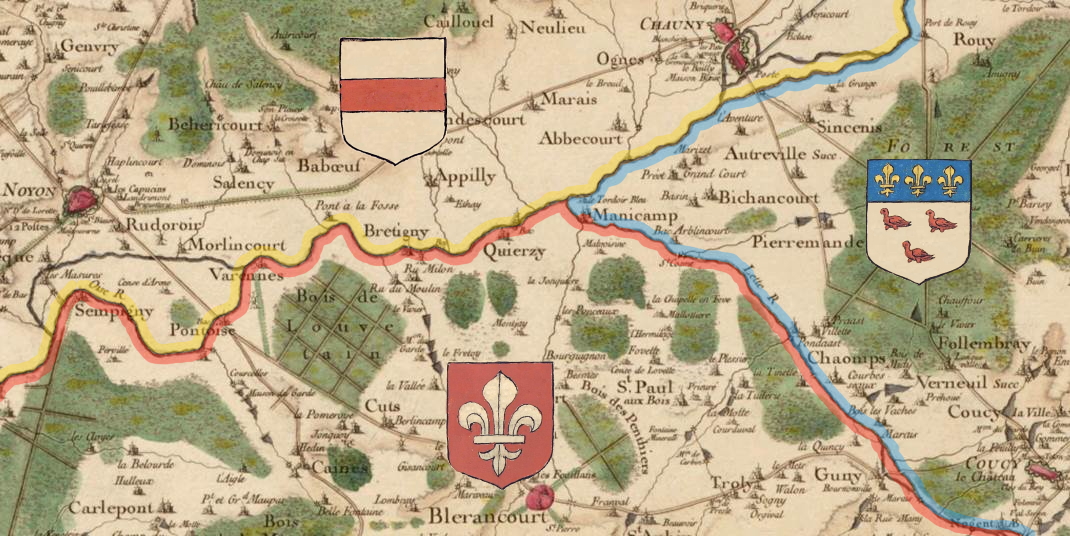

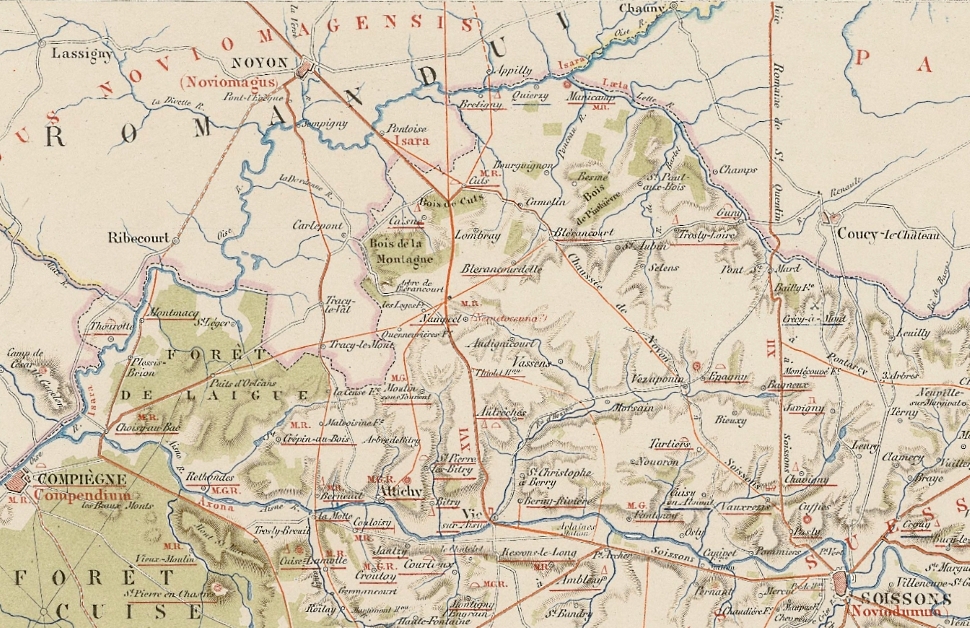

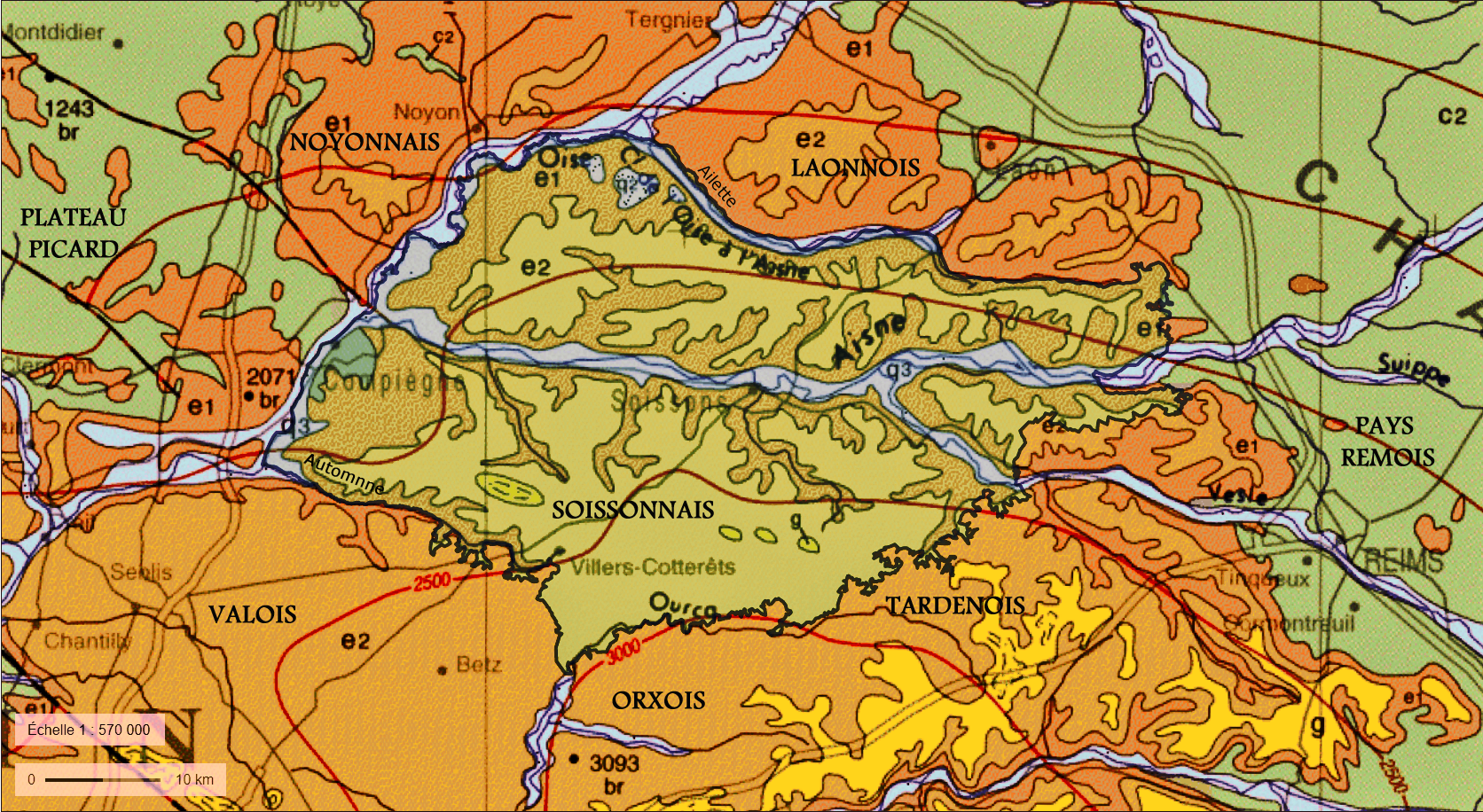

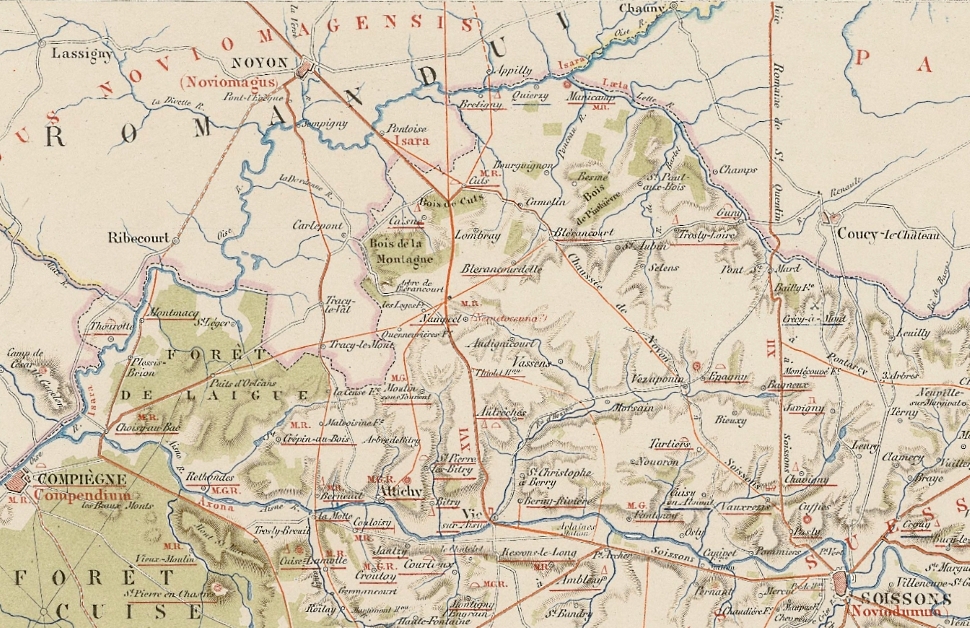

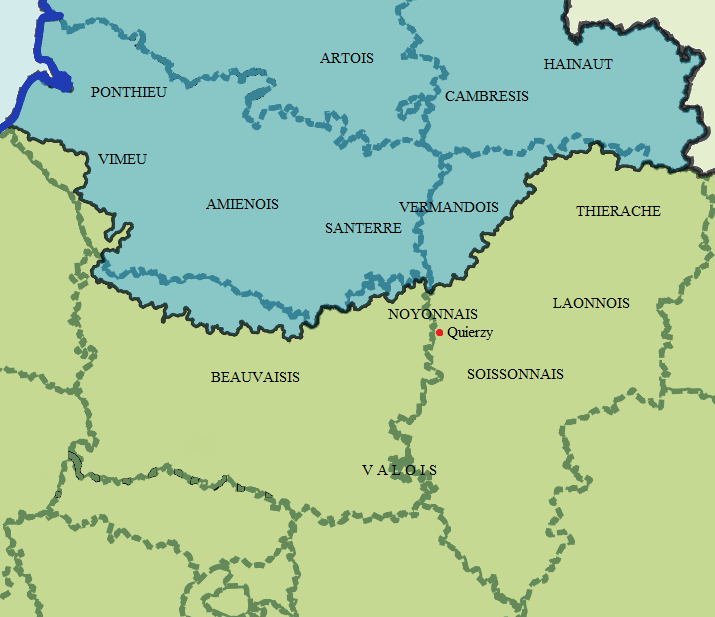

Le

village actuel

de Quierzy se trouve pour l'essentiel rive gauche

de l'Oise, et donc dans le

Soissonnais, qui s'étend entre Oise, Ailette,

Vesle, Petit-Morin et Automne. Soissons se situe

à 30 kilomètres au sud-est de Quierzy.

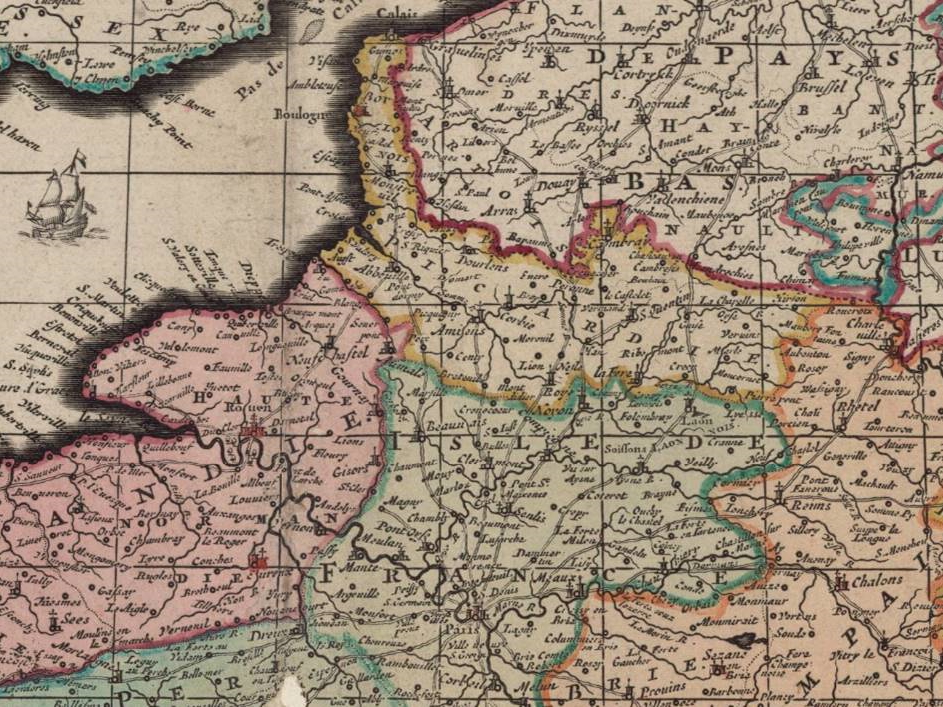

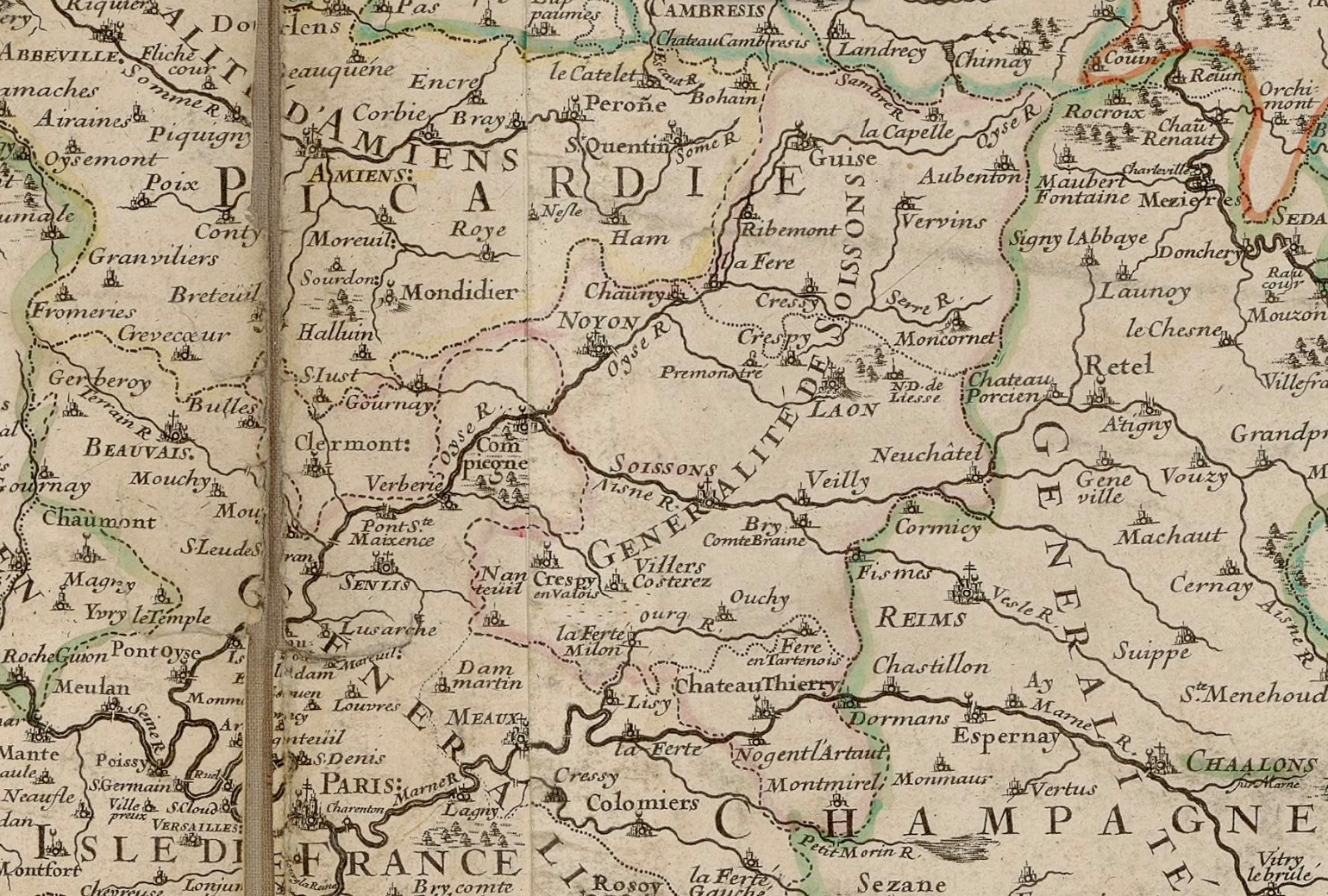

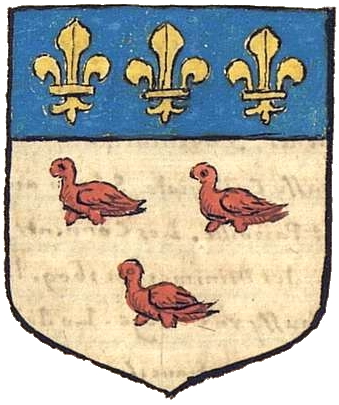

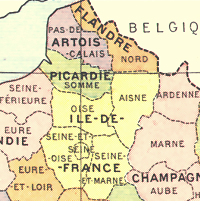

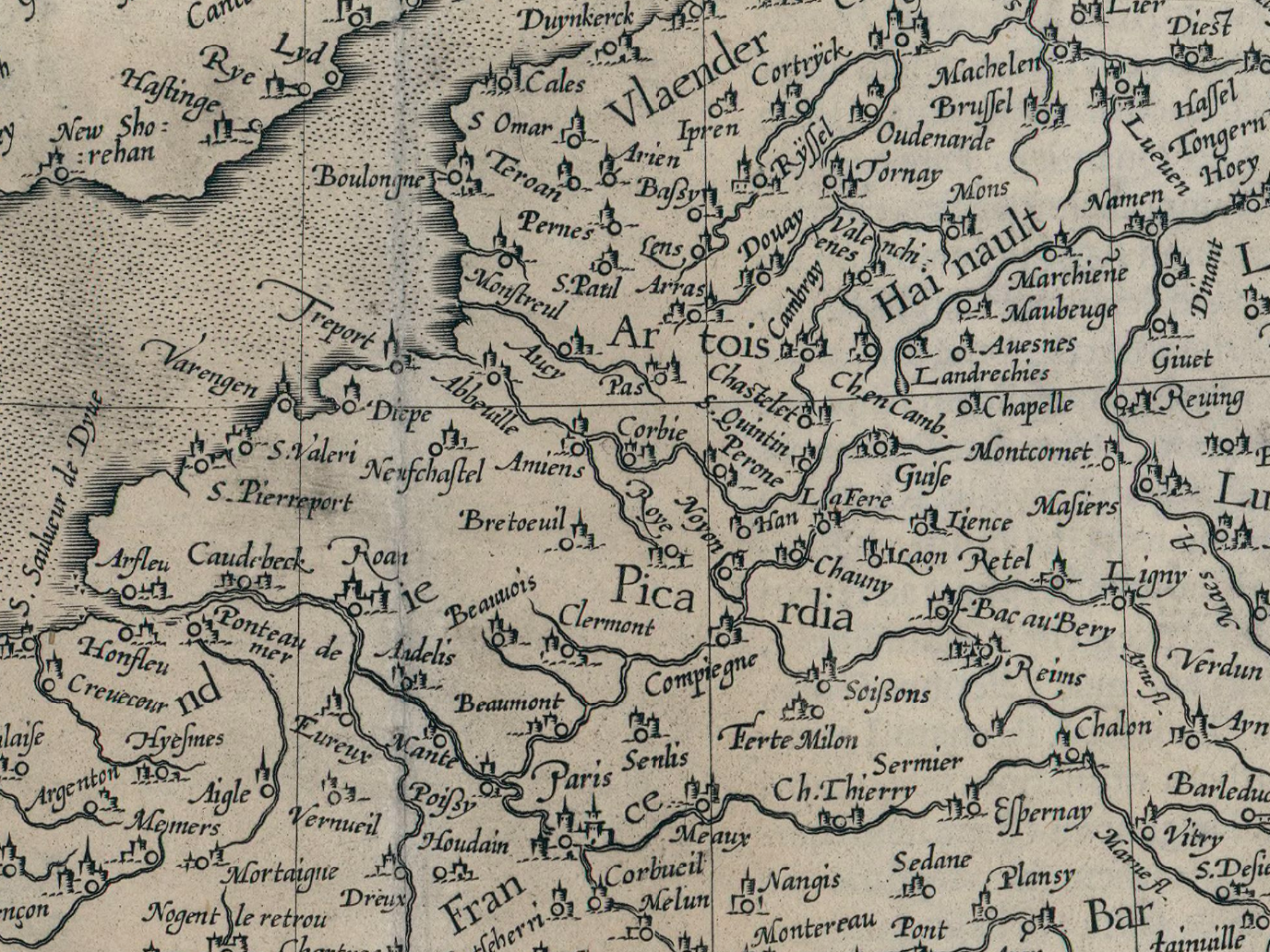

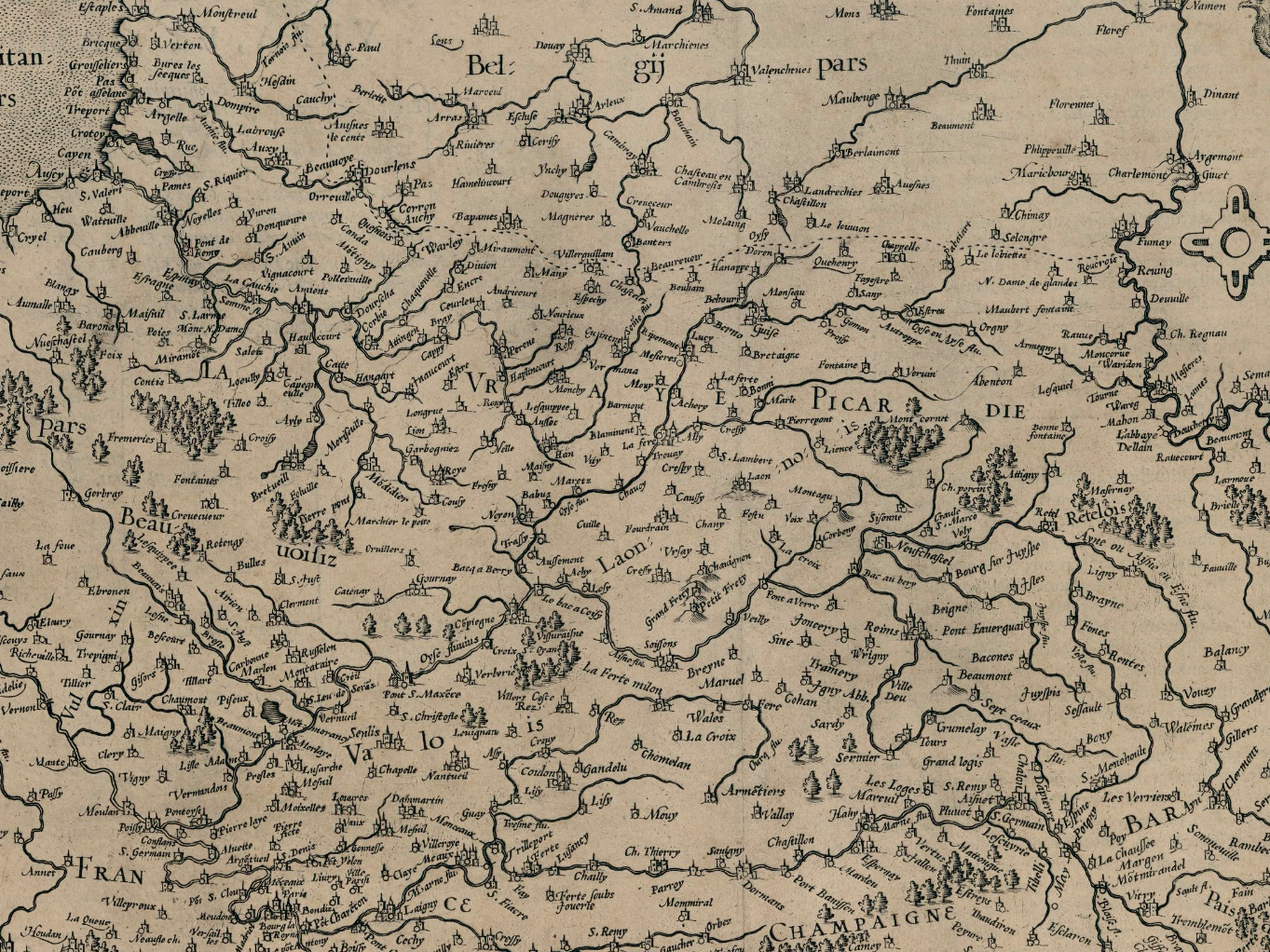

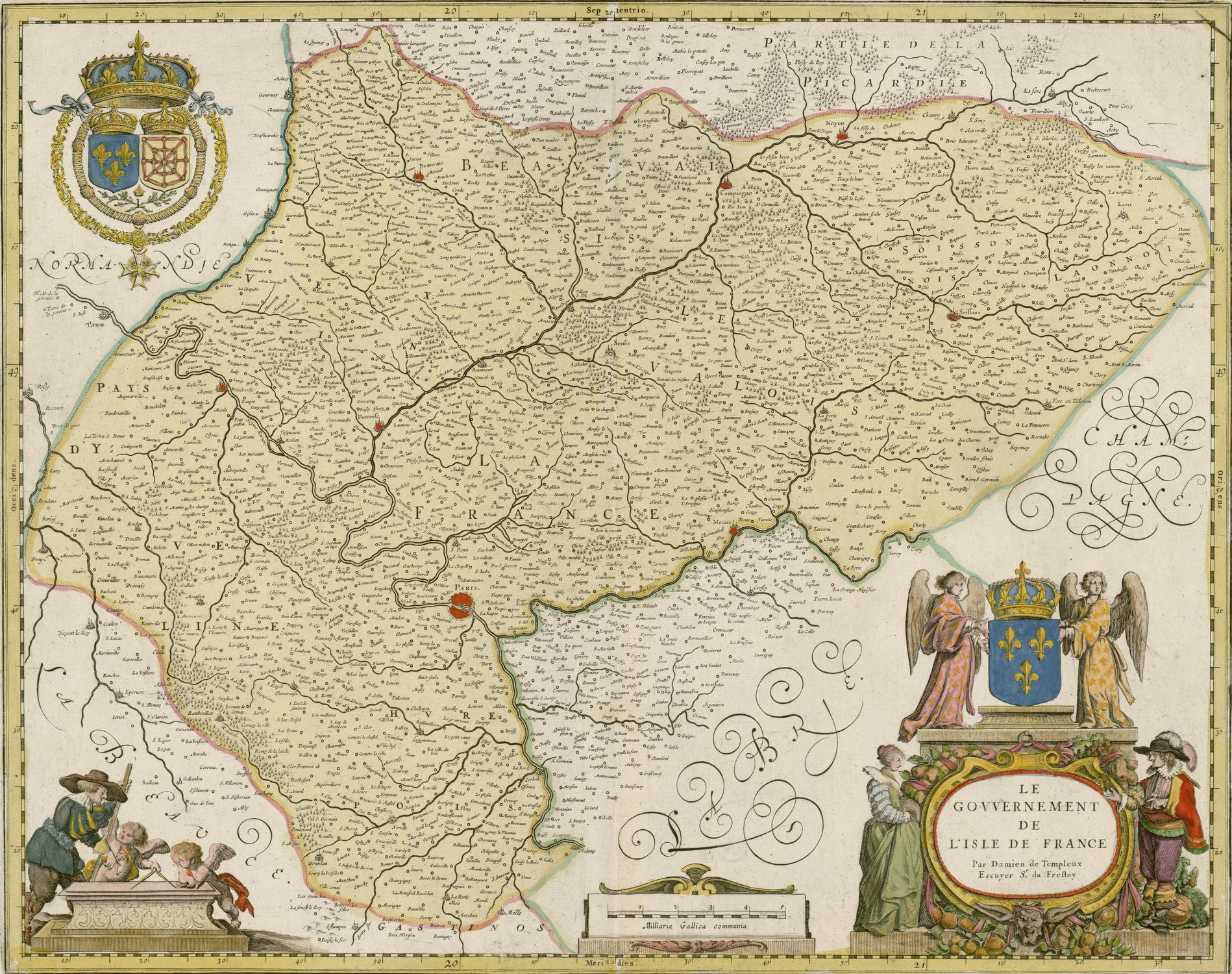

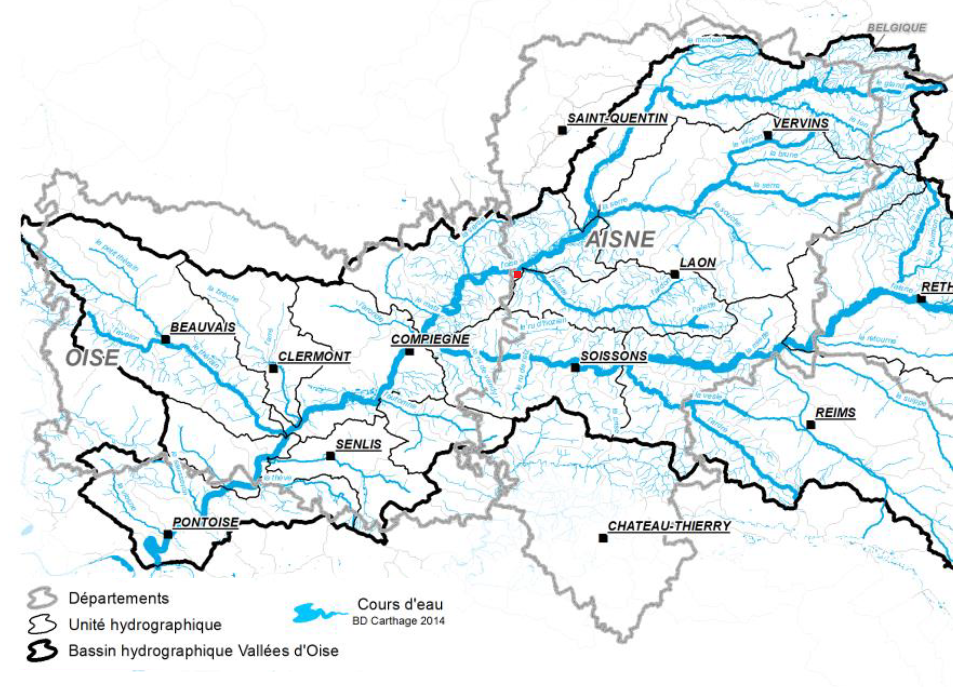

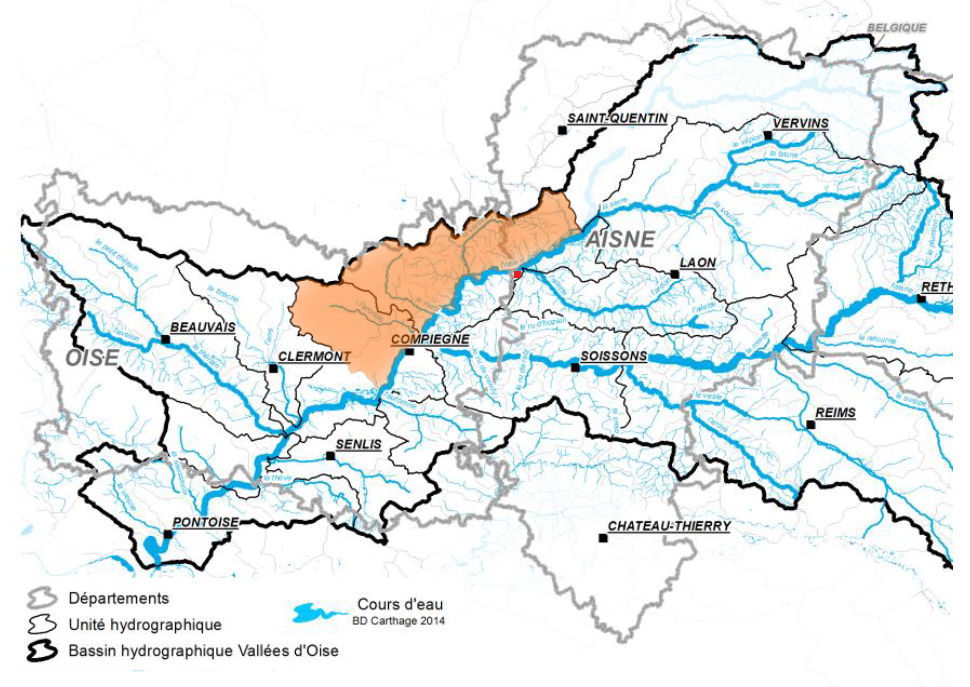

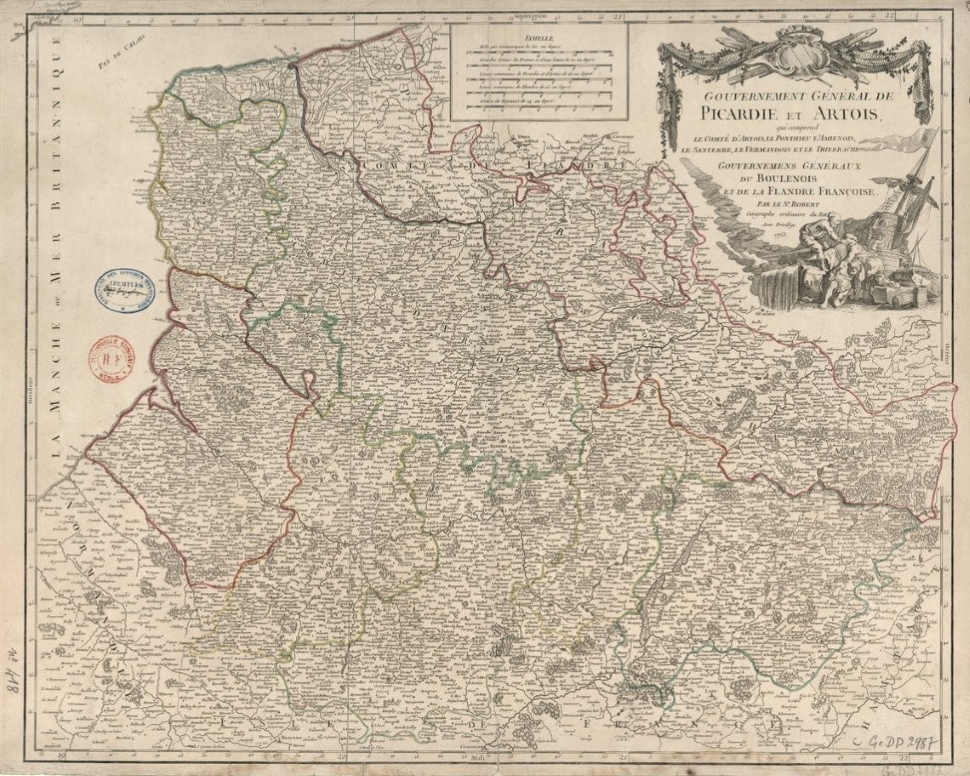

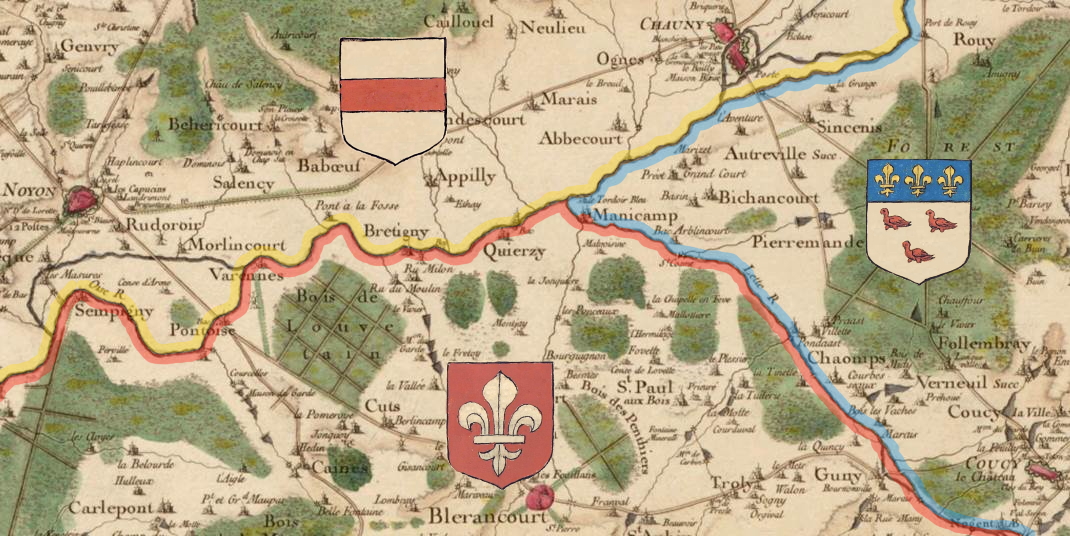

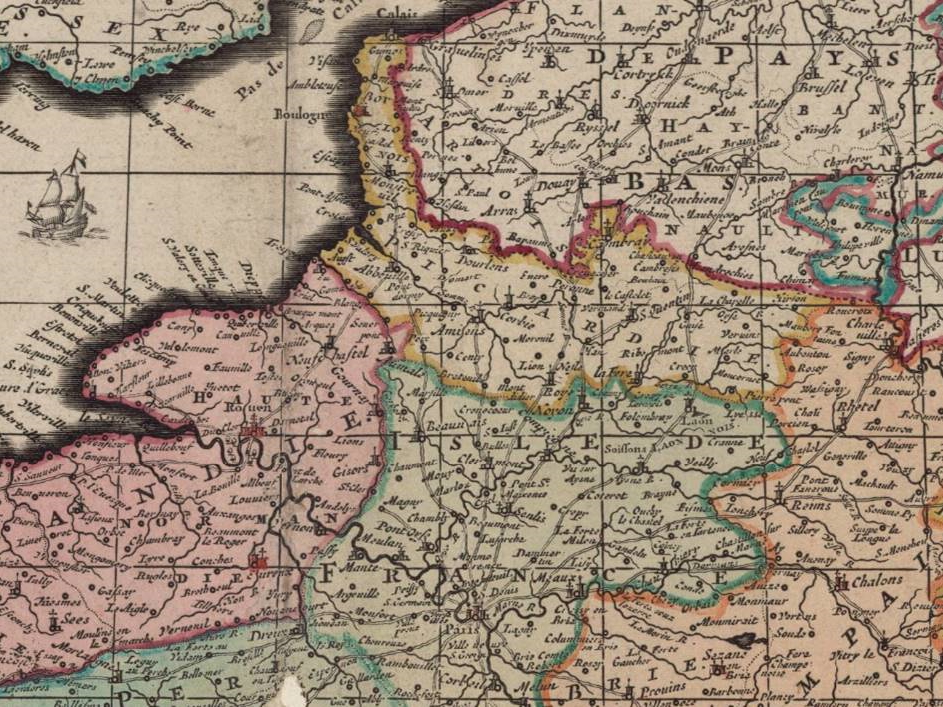

Noyonnais, Soissonnais et Laonnois, limtes naturelles

autour de Quierzy représentées sur la carte des

Cassini

(1756-1815), après la modification

du cours

de l'Ailette de 1690, avec les armoiries de Noyon, Soissons et Laon de

La Description des Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche,

1669 |

|

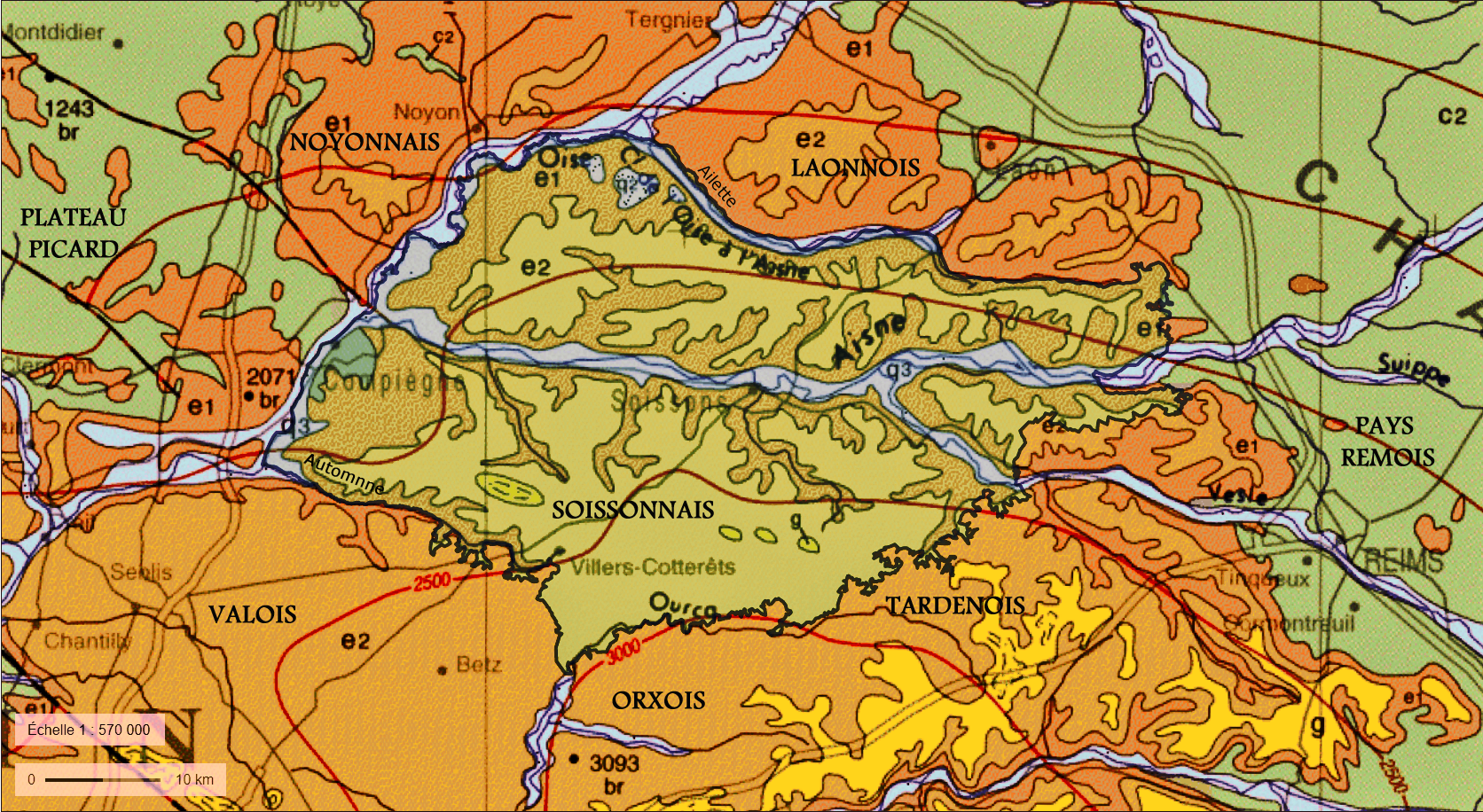

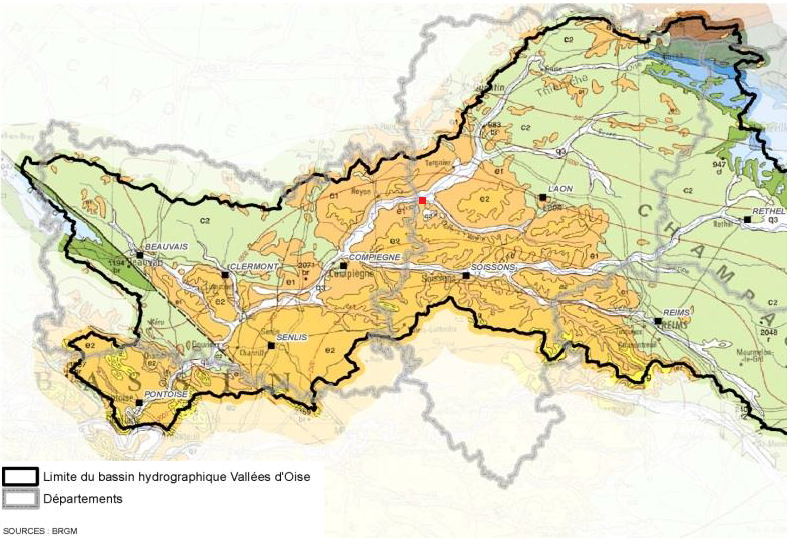

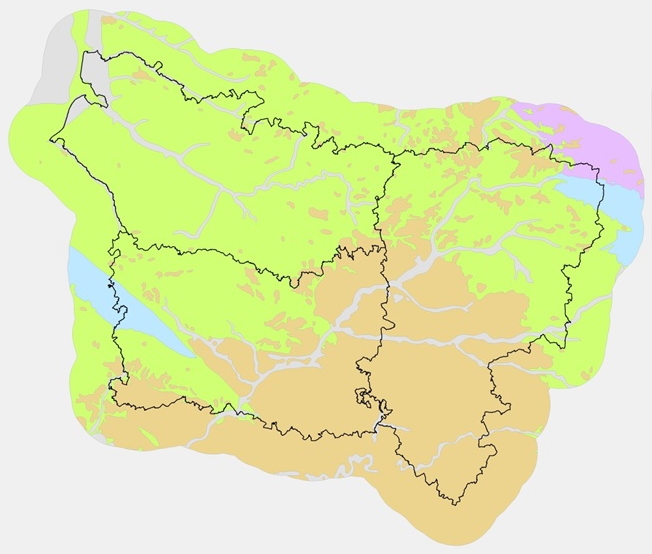

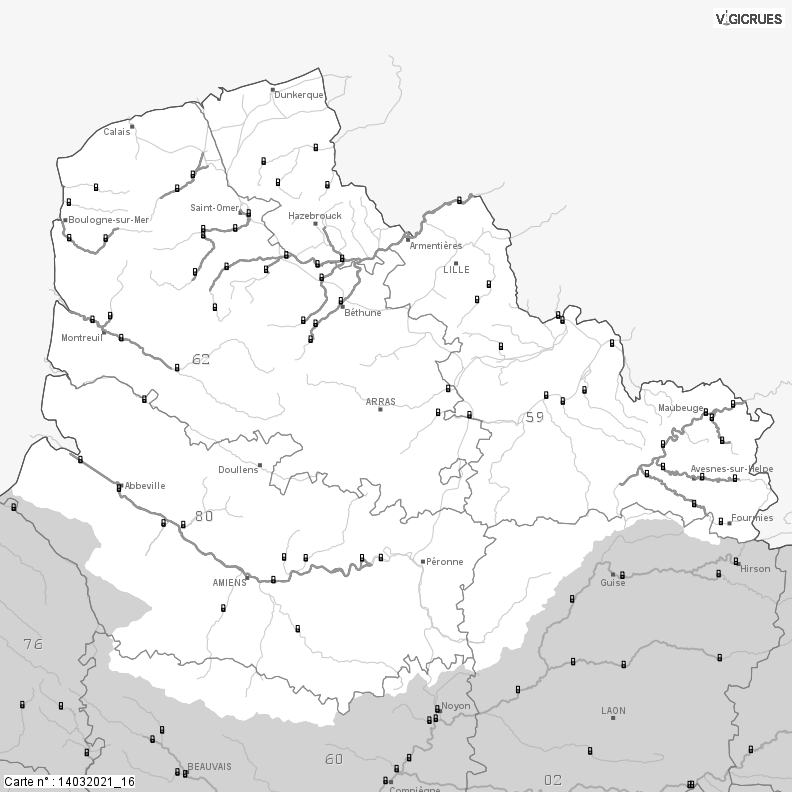

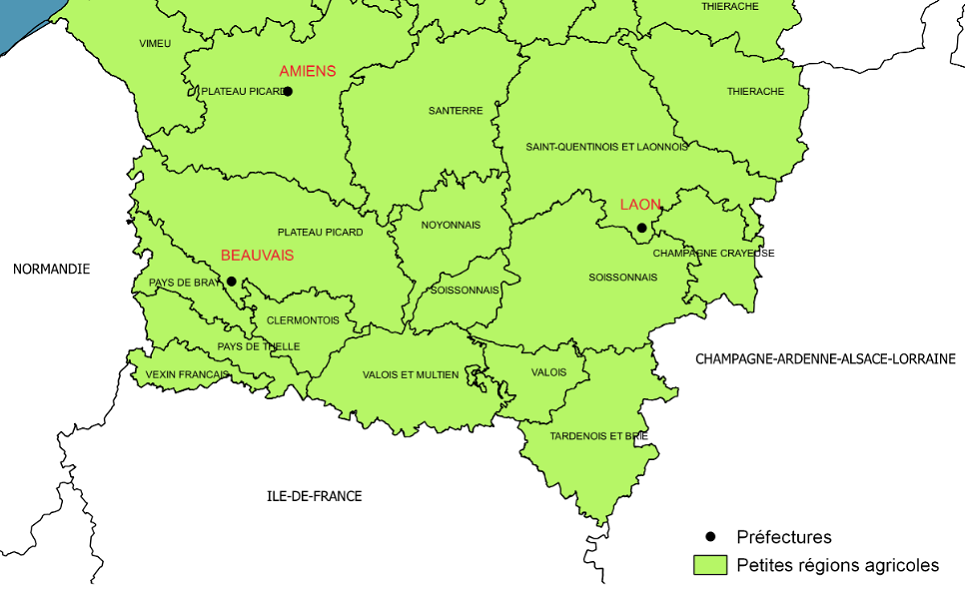

Région naturelle du Soissonnais

Carte Fdouchet, 2017 / Géoportail BRGM

|

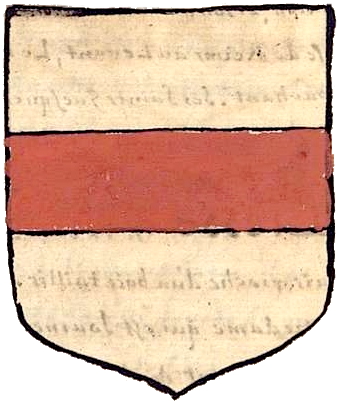

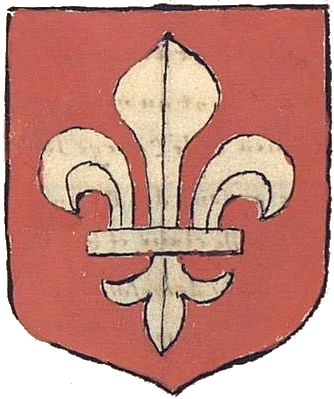

Le

fond du blason

soissonnais est

avant 1819 « de gueules »,

c’est-à-dire rouge. Ce blason est alors

identique à celui de Lille. Le champ devient «

d'azur » après accord du maire de

Soissons par lettre du 24 octobre 1818 et ordonnance

du roi Louis XVIII du 3 février 1819.

Le

Soissonnais, cœur historique du domaine royal franc

et pays de

l'Île-de-France originelle

Sous

les Mérovingiens, le Soissonnais, le Noyonnais et le

Laonnois

sont érigés en comtés (ou pagus) et

évêchés. A la période

féodale, tout

ou partie de ces territoires tombent sous le pouvoir des

seigneurs du Vermandois, profitant de l'affaiblissement

du pouvoir royal. Sous

les Mérovingiens, le Soissonnais, le Noyonnais et le

Laonnois

sont érigés en comtés (ou pagus) et

évêchés. A la période

féodale, tout

ou partie de ces territoires tombent sous le pouvoir des

seigneurs du Vermandois, profitant de l'affaiblissement

du pouvoir royal.

En

1185, Philippe Auguste, s'empare des comtés de Vermandois,

d'Amiens et de Valois, les réunit à la couronne

de France et y installe des baillis, sauf dans le

comté d'Amiens (rive sud de la Somme) uni au

domaine

royal, qui disparait sous l'autorité directe du roi. Le siège du

bailliage

de Vermandois est établi à Laon. A cette

brève période de renforcement du pouvoir royal et

de relative prospérité de l'économie

correspond également la construction des

premières cathédrales gothiques, manifestation de

ce pouvoir, à Sens, Noyon, Senlis, Laon, Paris, Amiens,

Beauvais ... sur le domaine royal, dont la limite nord est celle de

l'ancien comté d'Amiens ; la rivière Somme.

Le

territoire du

bailliage de Vermandois, qu'il faut distinguer du comté de

Vermandois (le Saint-Quentinois ou haute vallée de la

Somme),

est connu à travers la Coutume

de Vermandois,

qui survivra jusqu'à la révolution. Dans sa

rédaction du XVIe siècle, cette coutume avait

pour

étendue d'application les bailliages et

prévôtés de Laon et de Soissons, ainsi

que les

territoires dépendant des coutumes particulières

de

Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy. Apparues sur tout le

territoire du royaume à partir du XIème

siècle,

les coutumes correspondent à l'émiettement de

l’autorité royale au profit du pouvoir

seigneurial.

En 1435, le Vermandois est démembré par le

Traité

d'Arras, qui cède certaines « Villes de la Somme

»,

dont Saint-Quentin, aux Bourguignons. Ce traité de paix

ramène la frontière nord du domaine royal

à ligne

de partage des eaux Seine-Oise / Somme.

Après 1482 et le retour à la France des places

fortes de la Somme, on constitue autour de l'Artois resté

bourguignon puis espagnol, une ceinture défensive sur cette

nouvelle frontière, regroupant divers teritoires : Boulogne

en

partie, Ponthieu, Amiens, Saint-Quentin, Guise, à laquelle

on

donne le nom de

« gouvernement militaire de Picardie ». Aucun

territoire n’a porté le nom de Picardie auparavant

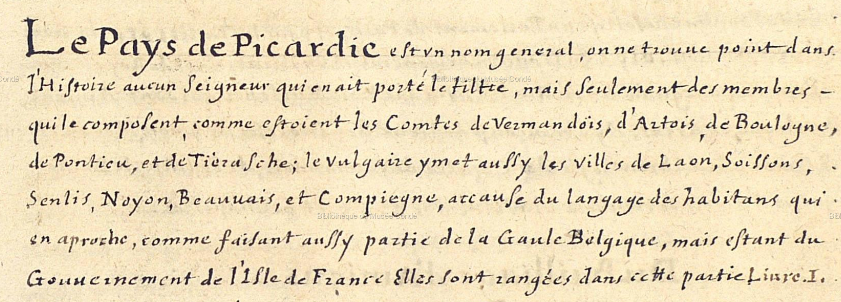

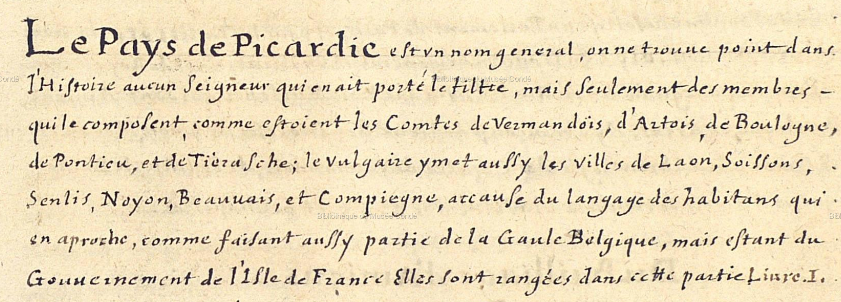

: « Le pays de

Picardie est un nom général, on ne trouve point

dans l'Histoire aucun Seigneur qui en ait jamais porté le

titre » indique Pierre de La Planche, La

Description des Provinces et Villes de France, Du Gouvernement de

Picardie, Livre Second, 1669. En l'absence de délimitation

officielle précise, ce qui est courant à une

époque où l'arbitraire est la règle,

les cartographes contemporains de la période

hésitent parfois. C'est principalement durant cette

période d’opérations militaires, que

jusqu'en 1624, certains cartographes

représentent parfois le Vermandois, la Thiérache,

le Beauvaisis, le Noyonnais, le Laonnois, ...

intégrés en tout ou partie dans cette ceinture

défensive. Aucun texte officiel ne semble venir confirmer

ces

représentations, pourtant largement reprises.

Au nord du Soissonnais, seule la

vallée de la Somme, dont Saint-Quentin, de retour dans le

domaine royal, est

intégrée au nouveau gouvernement. Depuis 1435, le

Vermandois stricto sensu désigne la haute

vallée de

la Somme.

En 1641, la France contrôle de nouveau l'Artois.

Au terme de cette sombre période de guerre (fin de la guerre

de 100 ans), Richelieu

met un terme à ces hésitations en confirmant

définitivement l'attachement du Beauvaisis, Soissonnais, du

Laonnois puis du du

Noyonnais

au gouvernement de

l'Île-de-France, dont la frontière naturelle au

nord

est celle de ses pays à savoir la ligne de partage des eaux

Seine-Oise / Somme, qui coïncide pratiquement avec la limite

sud du plateau crayeux entre Amiens et Beauvais. Devant la Flandre, qui

ne sera définitivement française

qu'après 1713, la Thiérache champenoise reste au

gouvernement frontière de Picardie.

Avant 1789,

le Soissonnais se distingue donc du Vermandois Saint-Quentinois depuis

1435, il est du gouvernement de l'Île-de-France depuis

l'apparition, à la fin du XVe siècle, de cette

structure,

fréquemment confondue avec la mythique notion non

officielle et discutée de province : Le terme

province laisse en effet supposer une certaine unification des

structures territoriales de l'ancien régime mais il

peut pour cette époque désigner aussi

bien les

anciennes structures féodales : duchés,

comtés, ... que les diocèses

ecclésiastiques, gouvernements

généraux militaires,

généralités administratives,

bailliages judiciaires, ... On note enfin que selon

l’ordonnance du 18 mars 1776, fixant le dernier

état des gouvernements avant 1789, Soissons constitue un

gouvernement général de première

catégorie (réservé aux princes de sang

et aux

maréchaux).

On

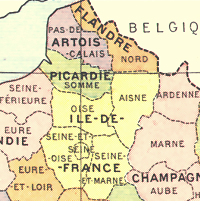

relève donc une confusion assez répandue qui

transforme en terre picarde, le Vermandois féodal,

constitué au sud de la

vallée

de la Somme selon les

meurs de l'époque par la ruse et la force. La « confusion » est donc

bien antérieure à

la création de la circonscription d’action

régionale de Picardie de 1960,

qui l'a réactivée parfois dans une forme

de nationalisme régional. Frank

Tétart

parle de régionalisme inclusif quand

l’objectif

est d’assimiler ou d’incorporer des territoires

culturellement distincts au sein d’une même

région, afin de rendre culturellement homogène

l’ensemble d’une population multiculturelle (Frank

Tétart, Les nationalismes «

régionaux » en Europe, facteur de fragmentation

spatiale ?). Cela semble décrire assez exactement

la situation dans

la circonscription

administrative

de 1960 constituée de

deux territoires pourtant bien distincts,

délimités par les vallées de l'Oise et

de la Seine, qui laissent en réalité la majeure

partie des départements

de l'Aisne et de l'Oise en dehors des limites naturelles, linguistiques

ou culturelles de la Picardie originelle de la

vallée de la Somme.

|

__________

De Gallia Belgica

Toute la Gaule est

divisée en trois parties, dont l'une est habitée

par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par

ceux qui, dans leur langue, se nomment Celtes, et dans la

nôtre, Gaulois. Ces nations diffèrent entre elles

par le langage, les institutions et les lois. César, Guerre des

Gaules, I, 1

Les

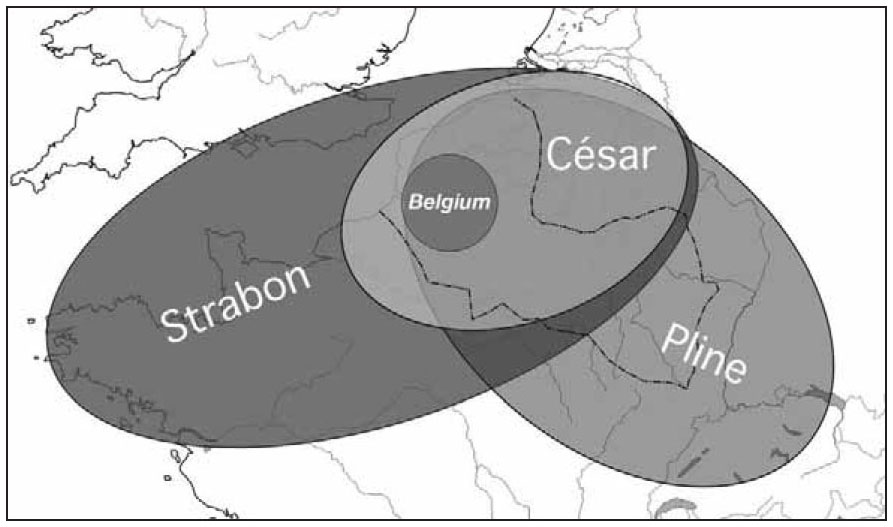

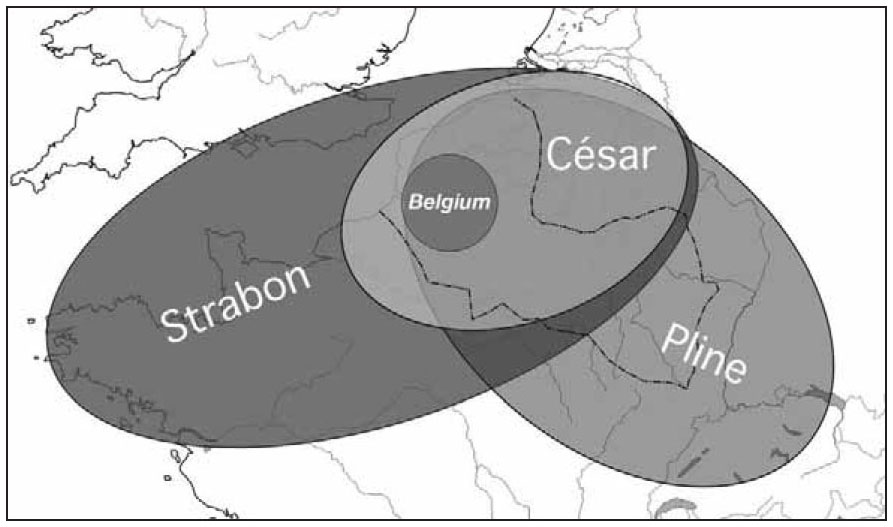

trois visions de la Gaule Belgique

sur les limites de la fin du Ier siècle |

|

Trois auteurs antiques ont

dessiné la « carte » des territoires des

peuples belges : Jules César, qui en fixe les limites dans

son Bello Gallicum, Strabon, dont

l’étude est de peu

postérieure à la conquête

césarienne, et Pline l’Ancien, qui

s’est rendu sur le territoire belge et en décrit

les limites dans son Histoire naturelle.

Pour César, le territoire des Belges

s’étendait de la Marne et la Seine

jusqu’au Rhin. Les Belges représentaient le tiers

de la Gaule. Ce territoire était habité par 12

peuples dits « belges » et 10 peuples dits

« germains » : les Ambiens,

Atrébates, Atuatuques, Bellovaques, Cérosiens,

Calètes, Ceutrons, Condruses, Éburons, Geidumnes,

Grudiens, Lévaques, Ménapes, Morins, Nerviens,

Pémanes, Pleumoxiens, Rèmes, Sègnes,

Suessions, Véliocasses, Viromanduens.

César

établit des sous-divisions territoriales et ethniques dans

cet ensemble. Ainsi, il distingue une portion occidentale de la Gallia

Belgica, dénommé Belgium, où vivaient

les Ambiens, Atrébates, Bellovaques, Viromanduens, qui

pourrait être le domaine « ancestral »

des Belges (S. Fichtl, 1994). Les découvertes

archéologiques attestent une culture matérielle

spécifique qui définit cette

région.

|

L’existence

d’un cœur historique de la

Gaule Belgique, témoigne, de la cristallisation,

à la fin de l’Âge du

Fer, de sociétés complexes, avec des

identités supérieures au village.

Le Belgium est toutefois plus petit que les délimitations de

César,

Strabon et Pline. Dès lors, on peut penser que ces auteurs

ont essayé

d’élargir ce territoire en étendant le

nom d’une de ses parties à toute

la nouvelle division administrative, et ce afin de la

légitimer ...

Pour

Strabon, la

Gaule

Belgique était composée de 15 peuples –

bien qu’il en ait présenté davantage

–, dont le territoire s’étendait

d’ouest en est, du bord de l’Océan, de

la Loire jusqu’au Rhin et descendait vers le sud,

jusqu’aux Alpes. Pline décrit, quant

à lui, une Belgica romaine située entre

l’Escaut et la Seine, et 25 peuples qu’il

considère comme « belges », auxquels il

ajoute 4 peuples germaniques vivant sur l’ancien territoire

de la Gaule Belgique.

L’espace, le

territoire et la nation sont des constructions. Ce qui se

vérifie non seulement dans un passé

récent, mais aussi depuis les tout premiers moments de la

construction d’entités territoriales,

c’est-à-dire depuis l’aube de

l’humanité (cf. Ton Derks et Nico Roymans,

2009). Au vu des

différentes cartes, aucune des frontières

actuelles de ces anciens espaces – le Belgium, Gallia

Belgica, la Wallonie ou la Flandre, le Rhin, les territoires issus des

invasions germaniques ou franques, la Lotharingie et la Bourgogne

médiévales – ne trouve sa justification

dans le passé. Ainsi, pour ce qui est de créer de

nouvelles entités étatiques, à chacun

son credo. Difficile de fonder la légitimité

d’une politique sur des sables mouvants.

Le

manque de sources historiques disponibles pour

l’époque gauloise réduit en

réalité à extrapoler

l’assise du territoire des Belges à partir des

découpages postérieurs. Aussi, ces limites

territoriales, comme pour la plupart des peuples de la Gaule, sont

définies de façon théorique

à partir de la cartographie des diocèses

antiques, ceux-ci étant considérés par

les historiens comme émanant des limites des

cités gallo-romaines. Le vaste territoire qui

découle de cette analyse régressive se

caractérise par sa grande diversité.

Le nom est tout d’abord repris par Auguste pour une des

quatre provinces de la Gaule romaine, organisée en Gaule

Belgique, Gaule Lyonnaise, Gaule Aquitaine et Gaule Narbonnaise. La

province augustéenne de la Gaule belgique était

délimitée au sud par la Seine et la Marne et

s'étendait jusqu'au Rhin ; elle englobait les

cités mosellanes des Leuques, Médiomatriques et

Trévires, les Rèmes, les Suessions, les

Bellovaques, les Véliocasses, ...

Cette

première province est

à son tour divisée en 297 sous

Dioclétien en Belgica Prima

ayant pour capitale Augusta Treverorum (Trèves) et en

Belgica Secunda ayant pour capitale Durocortorum (Reims). La Belgique

Seconde gallo-romaine compte douze Cités, qui constitueront

les douze diocèses de la province ecclésiastique

franque de Reims (voir ci-dessous).

Cette

appellation disparait pratiquement après les

grandes

invasions et ne

subsiste que sous la plume de quelques ecclésiastiques, qui

semble désigner alors la province

ecclésiastique de

Reims. La Belgica réapparait à

la seconde

moitié du IXe siècle après la scission

de l'empire de Charlemagne avec la création de la

Lotharingie. Les clercs de l'époque utilisent le

terme pour

désigner le royaume de Lothaire II

situé entre la Gallia de Charles le Chauve et la Germania de

Louis le Germanique.

Au sud de

l’Oise, la Gaule lyonnaise (Gallia Lugdunensis) donnera la Province

ecclésiastique de Sens. Le pagus gaulois des Meldi,

sur la Marne, qui donnera le territoire du diocèse de Meaux,

était de la Cité des Suessiones ?

Le pagus des Parisi donnera le pays de France. Suffragant de

Sénonaise jusqu'au XVIIe siècle,

l'évêché de Paris est pour sa part

transformé en archevêché en 1622 du

fait du rôle politique de la ville. L'archidiocèse

de Paris s'étend dès lors sur le pays de France,

le Hurepoix et la Brie française. L'abbé de

l'abbaye de Saint-Denis est gardien

des insignes royaux et de la nécropole royale, mais

les

évêques puis archevêques de Paris ne

participaient pas au cérémonial du sacre des rois

de France en la cathédrale de Reims.

Invention de la Picardie antique

Livre

de chevet de générations de

régionalistes, L’Introduction à

l'histoire générale de la province de Picardie de

Pierre Nicolas

Grenier (1725-1789),

alias Dom Grenier car il était ecclésiastique,

plante le

décor dès la première phrase : la

Picardie

s’étend de la Marne au Pas-de-Calais et de la

forêt

des Ardennes à la Mer océane, selon la

description

… de la Gaule Belgique par Jules César dans ses

Commentaires !

Ce territoire,

recouvrant donc le quart nord de la France hormis le

Parisis, est divisé par la suite en haute et basse Picardie

par

la rivière d’Oise. La haute Picardie serait

constituée par la Thiérache, le

Laonnois, le Soissonnais,

le Valois, le Senlisis, le Beauvaisis, la basse par

l’Amiénois, le Vermandois, … Quelle

époque ? Quelles sources ?

Dom

Grenier, sorte de Dom

Pérignon de la Picardie à la

légende

tenace,

l'invente par erreur. La

Gaule Belgique dont il est question ici n'est pas celle de

César mais plus probablement la Belgique Seconde du Moyen

Âge,

c’est-dire la province ecclésiastique de Reims,

que quelques

ecclésiastiques appellaient Belgica. La Gallia

Belgica

originelle a été séparée en deux au IIIe

siècle ; la Belgique

Première a donné la province

ecclésiastique de Trêves et la Belgique Seconde la

province

ecclésiastique de Reims.

Il est

donc curieux de regarder la province ecclésiastique

de

Reims sans y voir sa capitale « la cité des

rois » ou « cité des sacres »,

où

Clovis est baptisé par Saint Remi comme ensuite un grand

nombre

de rois carolingiens puis capétiens pendant plus de dix

siècles de Louis le Pieux en 816 jusqu'à Charles

X en

1825. Même

interrogation pour le Vermandois ayant le siège du

bailliage de à

Laon, le siège du diocèse à

Noyon. Quel

est le message au siècle des Lumières

où

l'église catholique est fortement attaquée ? La

démonstration d'un enracinement local propre ?

L'ouvrage de

Grenier constitue pour le reste une recherche,

à

contresens de l'histoire, d'une cohérence à cette

province

ecclésiastique de Reims qu'il appelle Picardie. C'est pourtant sur ces

affirmations que reposent

aujourd'hui encore nombre de théories : lorsqu’on

lit le

Soissonnais faisait « autrefois, depuis toujours,

traditionnellement, ... » partie de la Picardie, il

est fait référence aux territoires au

nord de la

Marne, Parisis excepté.

Ulrich

Beck, 2006 dénonce «

un nationalisme méthodologique » :

Au risque d’une simplification excessive, on pourrait se

demander si les auteurs appartenant aux nations concernées

par la division administrative romaine étaient en mesure

d’aborder la question de la Gaule Belgique de

façon objective ?

__________

La Civitas Suessionum

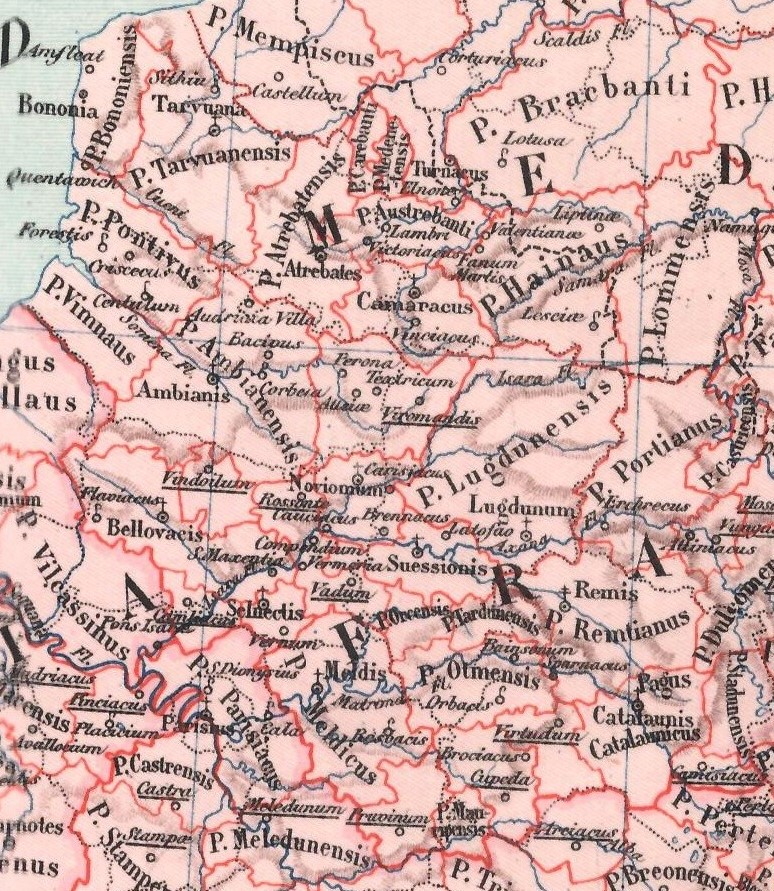

Cartes des Suessiones (Civitas Suessionum) par Stanislas

Prioux 1861, avec les amputations du Concile de 814 sur la rive gauche

de l'Oise

Cartes

des Suessiones (civitas Suessionum), Stanislas Prioux, 1861 - gallica.bnf.fr

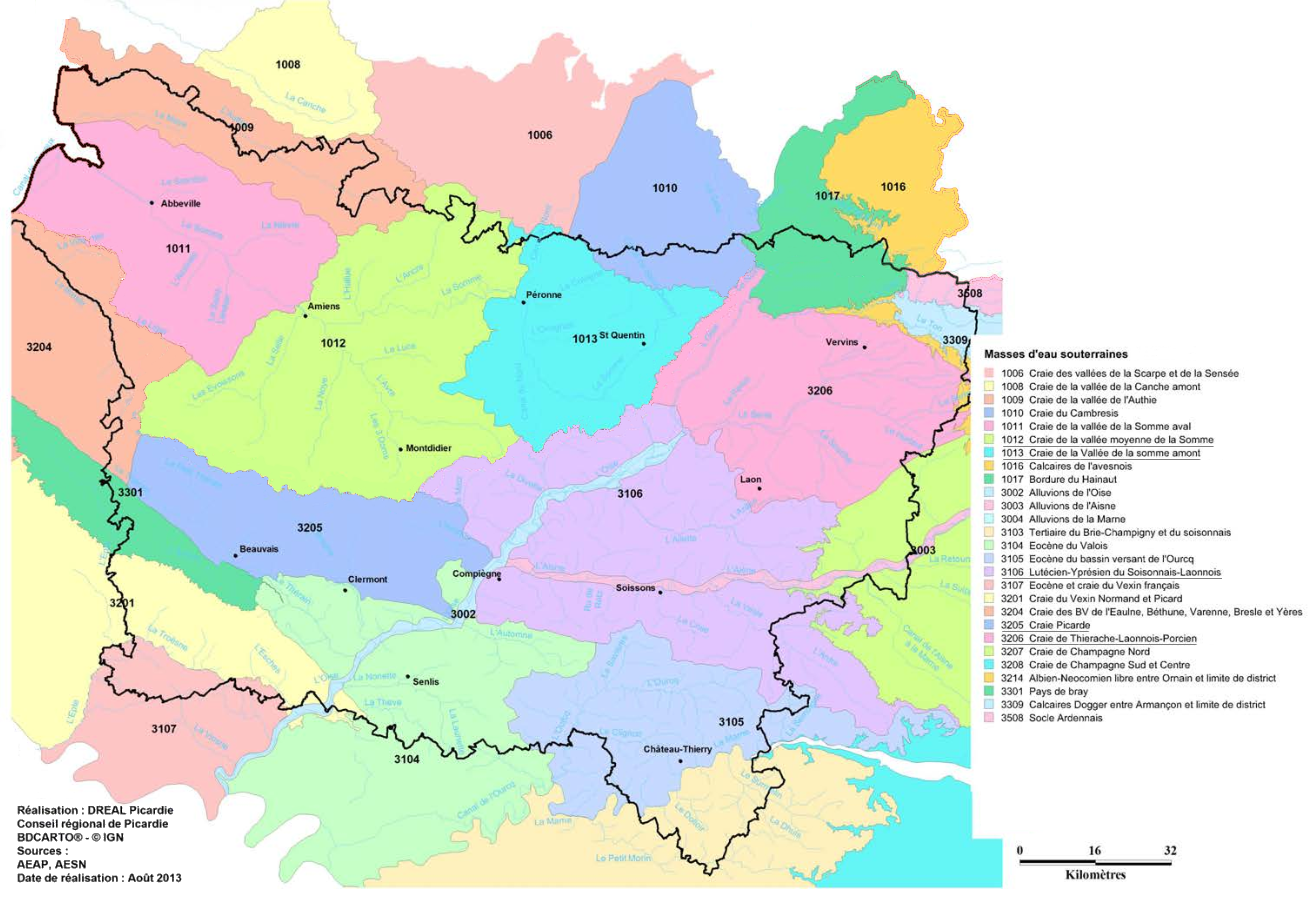

La Civitas Suessionum gallo-romaine

s'étend de l'Oise

au nord au petit Morin au sud.

La

Civitas compte cinq pagi ou pays, correspondant chacun au

territoire d'un peuple particulier ou tribu :

· Le

Pagus Suessionicus ou Pays du Soissonnais (futur Comté de

Soissons),

· Le

Pagus Orcensis ou Urcisus ou Pays de l'Orxois,

· Le

Pagus Tardanisus ou Pays du Tardenois,

· Le

Pagus Vadensis ou Pays du Valois,

·

Le

Pagus Briegius ou Briegensis

ou Pays de Brie.

Selon

l'historien du 19e siècle Adolphe

Chéruel, le

pagus repose sur une distinction

naturelle du sol, sur sa configuration géologique ou

géographique. Les frontières du

Pagus Suessonicus et

de la région naturelle du Soissonnais sont donc assez proches : l'Oise

à l'ouest, l'Ailette au nord, l'Automne et l'Ourcq au sud.

Le

Pagus

Suessonicus, ainsi

délimité par quatre cours d'eau,

est entouré au Nord-Ouest, par le Pagus

Noviomagensis (Pays du Noyonnais), au Nord-Est le Pagus Laudunensis

(Pays du Laonnois), au Sud-Est le Pagus Tardensis (Pays du Tardenois),

au Sud-Ouest le Pagus Vadensis (Pays du Valois) et à

l’Ouest le Pagus Rossontensis (Pays de Resson).

|

A

la mort d'Auguste (en 14 ap. J.-C.), les Bellovaci, Ambiani,

Veromandui, Morini étaient comptés parmi les

civitates stipendiariae, peu autonome ; les Suessiones formaient une

civitas libera, plus autonome.

Le royaume de Soissons, dernier

territoire gallo-romain

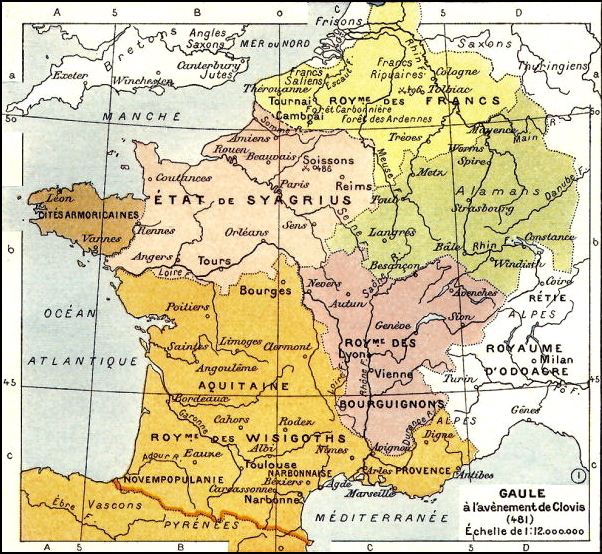

Au Ve siècle, le nord de la Belgique seconde est envahi

par les Francs saliens (Clodion s’empare entre 440 et 460 du

Cambrésis

et de l’Artois méridional dont héritera

Clovis) tandis que le sud

relève du royaume romain de Soissons, tenu successivement

par les

généraux Aetius, Ægidius et Syagrius,

dotés du titre militaire de

maître de la milice des Gaules (magister militum per

Gallias),

c'est-à-dire commandant en chef des armées

romaines en Gaule.

Dans le même temps, le nord de la Belgique

première est occupé

par les Francs rhénans ou ripuaires et le sud par les

Alamans. La

Séquanaise (Besançon) est quant à elle

prise par les Burgondes.

Le domaine romain ne s'étend donc plus sur toute la Gaule,

il

est enclavé entre des royaumes germaniques en relation

d'allégeance

plus ou moins respectée vis-à-vis de l'empire :

les royaumes des

Wisigoths au sud-ouest, des Francs saliens au nord, des Alamans

à l'est

et des Burgondes au sud-est ; à l'ouest, ce sont les

territoires

contrôlés par les Bretons. Ce domaine

s'étend entre la Somme et la

Loire. Il est maintenu ainsi de l'époque d'Aetius vers 450

à celle de

Syagrius vers 480. Durant le règne de Syagrius, le domaine

gallo-romain

ne compte plus que les terres autour des cités de Noviomagus

Veromanduorum (Noyon), Augustomagus (Senlis) et Augusta Suessionum

(Soissons).

En 481, à l'avènement de Clovis, le royaume des

Francs atteint

donc les vallées de la Somme, l'Oise et la Meuse c'est

à dire le nord

des cités des Ambiens, des Viromanduens et des Remi, qui

sont du

Royaume de Syagrius (capitale Soissons) et dans lequel les Francs sont

déjà présents. Les cités de

Soissons, de Vermand et de Reims et leurs

pays du Soissonnais, du Noyonnais et du Laonnois appartiennent ainsi au

dernier domaine gallo-romain.

Sous le règne de Clovis, les Francs saliens,

installés comme

fédérés autour de Tournai, commencent

à descendre vers le sud sans que

Syagrius réussisse à les arrêter. En

486 à Soissons, les Francs

l'emportent et installent leur nouvelle capitale dans cette

ville.

|

Les cités

et pays dans

l'organisation administrative du royaume Franc

Dès 486, les cités de Soissons, de Vermand et de

Reims et leurs pays du Soissonnais, du Noyonnais et du

Laonnois conquis par Clovis après la Bataille de

Soissons

constituent le cœur du domaine royal mérovingien

à l'origine de l'Île de France

capétienne. Soissons est la première capitale des

Francs et les vallées de l’Oise, de la Somme et de

l’Aisne, deviennent l’épicentre du

pouvoir franc, qui doit s'appuyer sur l'église.

Fusion de différentes cultures, empreinte

de la romanité, héritage

chrétien et influence germanique, la

royauté mérovingienne conserve des structures

administratives romaines la civitas, circonscription de base qui va servir à

définir le comté, également

appelé pagus durant l'époque

mérovingienne, doté d'un chef-lieu, qui est aussi

souvent le siège de

l'évêché. A

la tête de cette circonscription, le comte, un prince

à l'origine, souvent

originaire de la région qu'il administre, provient de

l'aristocratie locale dont les intérêts propres

peuvent aller à l'encontre de ceux de la royauté.

Egalement souvent issu de l'aristocratie locale,

l'évêque est un personnage politique de premier

plan, il jouit du soutien d'un réseau puissant et

gère un patrimoine foncier parfois

conséquent.

Les divisions

ecclésiastiques du territoire qui voient le jour

sont également calquées sur l'organisation romaine.

A

la fin du Ve

siècle, les

frontières naturelles

de la Civitas et du Pagus donnent les limites du

diocèse et de l’archidiaconé, dans

lequel le doyenné (decanatus)

regroupe plusieurs paroisses. Autour de Quierzy, apparaissent les

diocèses de Soissons, de Noyon (531) et de Laon, qui

survivront sans

grand changement jusqu’à la révolution.

Les diocèses ecclésiastiques donneront

également les

diocèses civils,

comtés, duchés, ...

La Belgique Seconde au Moyen Âge ou Province

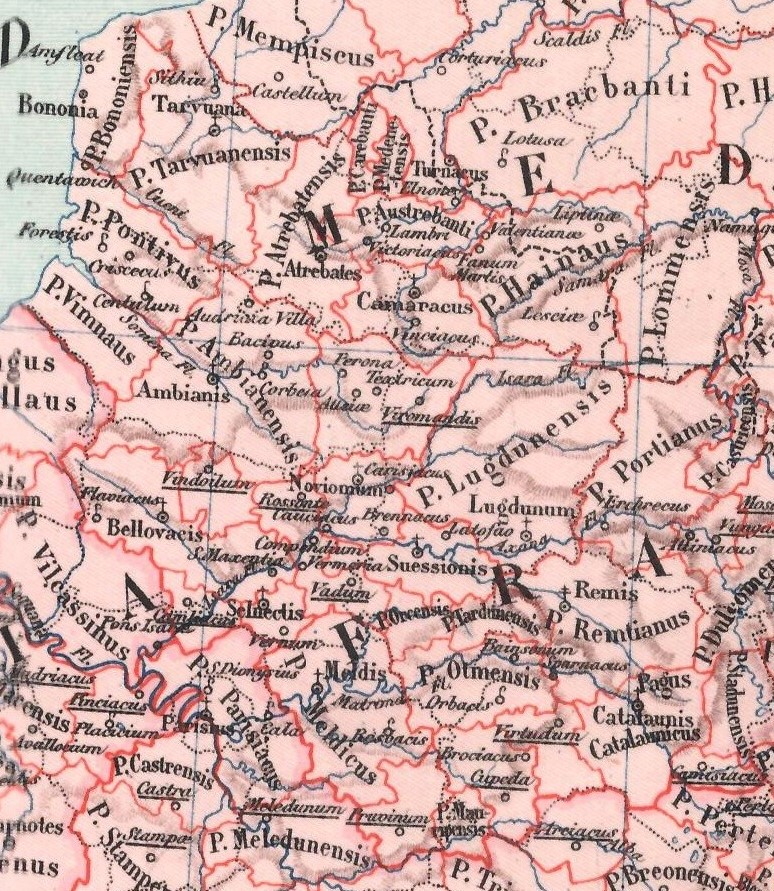

Ecclésiastique de

Reims

Les

douze diocèses de la province ecclésiastique

franque de

Reims d'avant

1559 semblent

calqués sur

les

douze Cités de la Belgique Seconde gallo-romaine (du nord au

sud) :

|

|

-

Cité

des Morins, chef-lieu : Tarvenna

(Thérouanne)

- Cité des Ménapiens, chef-lieu

de cité :

Castellum Menapiorum (Cassel)

- Cité des Nerviens, chef-lieu de

cité : Bagacum Nerviorum (Bavay)

- Cité des Atrébates, chef-lieu

de cité : Nemetacum (Arras)

- Cité des Ambiens,

chef-lieu de cité : Samarobriva

(Amiens)

-

Cité

des Viromanduens,

chef-lieu Augusta Viromanduorum (Vermand / Saint-Quentin)

- Pays

du Laonnois, Cité

des Rèmes

-

Cité

des Rèmes,

chef-lieu Durocortorum

(Reims), capitale

de la Gaule Belgique

-

Cité

des Bellovaques,

chef-lieu de cité : Cæsaromagus (Beauvais)

- Cité des Silvanectes,

chef-lieu Augustomagus (Senlis)

-

Cité

des Suessions,

chef-lieu Augusta Suessionum (Soissons)

- Cité des Catuvellauni,

chef-lieu Catalaunum (Châlons-en-Champagne) |

|

- Diocèse

de Thérouane

- Diocèse de Tournai

- Diocèse de Cambrai

- Diocèse

d'Arras

- Diocèse

d'Amiens

- Diocèse

de Noyon

- Diocèse

de Laon

- Diocèse

de Reims

- Diocèse

de Beauvais

- Diocèse de Senlis

- Diocèse de

Soissons

- Diocèse de

Châlons-en-Champagne |

<

On détermine

les territoires des Nerviens entre Meuse et Escaut exclu, des

Atrébates dans le bassin de la Scarpe, des Morins sur la Lys

supérieure (Pas-de-Calais),

des Ménapiens

sur la Lys inférieure entre la côte et

l’Escaut inclus.

|

Atlas historique de la France depuis

César jusqu'à nos jours, Auguste Longnon, 1907

|

|

|

Comme la Belgique Seconde, la province

ecclésiastique de Reims a pour capitale

« la cité des rois » ou «

cité des sacres », où Clovis est

baptisé par

Saint Remi comme ensuite un grand nombre de rois carolingiens puis

capétiens pendant plus de dix siècles de Louis le

Pieux en 816 jusqu'à

Charles X en 1825.

La Gaule à

l'arrivée de César,

Auguste Longnon, 1907

|

|

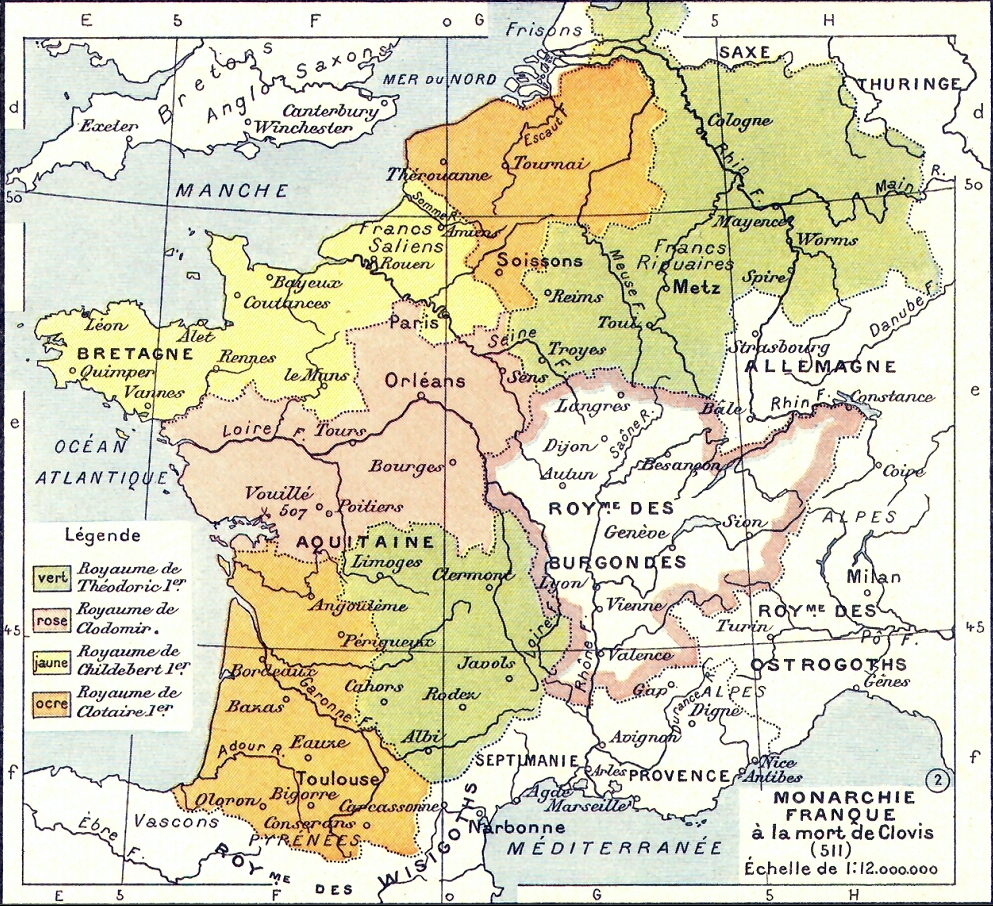

Le partage de 511

coupe en trois la Belgique Seconde. Le

Royaume de Soissons comprend les diocèses de

la Province de Reims excepté les diocèses de

Beauvais et Amiens qui font partie du Royaume de Paris, ainsi que les

diocèses de Châlons et Reims qui

font partie du Royaume de Reims.

Diocèses du Royaume de Soissons

:

- Diocèse de Thérouane

- Diocèse de Tournai

- Diocèse de Cambrai

- Diocèse d'Arras

- Diocèse de Noyon

- Diocèse de Laon

- Diocèse de Senlis

- Diocèse de Soissons

Les rois Francs créent pour

administrer leur territoire les

comtés et duchés

à partir des diocèses gallo-romains et y

éparpillent des

préposés aux attributions de plus en plus

étendues, qui deviennent peu

à peu inamovibles. La force et la ruse constituent alors le

droit. Le

Soissonnais est limité, au nord, par le Laonnois,

lié à la Champagne,

au sud-est, par le Tardenois, au sud-ouest, par l'Orxois, au sud, par

la Brie et au Multien. Le comté de Soissons ne

coïncide donc pas avec le Soissonnais.

Le Vermandois

comprenant le pays des

Veromandui au nord et le Noyonnais au sud. |

|

Les six pairs

ecclésiastiques primitifs du royaume de France

La pairie est l’ensemble

des pairs de France, titre donnant accès au conseil

du roi, accordé à l'origine aux douze

principaux seigneurs du royaume, six ecclésiastiques (trois

ducs et trois comtes) et six laïcs (trois ducs et trois

comtes). On peut en trouver l’origine dans

les douze pairs légendaires que la Chanson de Roland place

autour de

Charlemagne. Les pairs représentent les

électeurs

primitifs à la royauté à

l'époque où

la primogéniture n'est pas de règle, et assurent

la

dévolution de la couronne selon les lois fondamentales du

royaume, ainsi que le choix de la régence en cas de

minorité.

Au XIIIe

siècle, on reconnaissait douze pairies : trois

duchés-pairies laïques (Bourgogne, Normandie,

Aquitaine), trois

duchés-pairies ecclésiastiques

(archevêque de Reims, évêques de Laon et

de Langres), trois comtés-pairies laïques

(Toulouse, Flandre et

Champagne) et trois comtés-pairies

ecclésiastiques (évêchés de

Beauvais, Châlons et Noyon). À partir de 1297, le

roi procède à

l’érection de nouvelles pairies laïques,

et leur nombre augmente

progressivement ensuite.

Les six pairs

ecclésiastiques primitifs du royaume de France sont

ainsi l'archevêque-duc de Reims,

l'évêque-duc

de Laon, celui de Langres, l'évêque-comte de

Beauvais, celui de Châlons et celui de Noyon.

L'abbé de l'abbaye Saint-Rémi de Reims, gardien

de la Sainte Ampoule, et celui de l'abbaye de Saint-Denis, gardien des

autres insignes royaux et de la nécropole royale. Tous

siègent au nord-est du royaume.

Armoiries d'Eu (Seine-Maritime)

D'argent

au lion passant de gueules

La

Description des

Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche, 1669

On présente parfois les armes d'un

comte d'Eu (d'or au lion

passant de gueules), qui fut comte

de Soissons, comme celles du Soissonnais.

Les Comté et Diocèse de

Soissons

Le Comté de Soissons

des époques

mérovingienne et carolingienne trouve son origine dans la Civitas

Suessionum.

A la période mérovingienne, Soissons est à

plusieurs reprises capitale du royaume franc avant de revenir

vers 896

à Herbert Ier de Vermandois, seigneur de

Péronne et de Saint-Quentin, fils de Pépin (pour

qui le Vermandois

a été érigé en

comté par Louis Ier, fils de Charlemagne). Herbert

Ier hérite également des comtés de

Meaux

et du Vexin, ensemble formant une marche pour

lutter contre les Normands.

Le

Bailliage

et Comté de Soissons est

présenté au Chapitre VII de la célèbre

Description des Provinces et Villes de France de Pierre de

La Planche de 1669 dans son Livre I

consacré au

Gouvernement de l'Île de France.

__________

Le

Diocèse de Soissons d'avant 1789,

également

issu de la

Civitas

Suessionum, était

constitué de quatre

archidiaconés eux-mêmes

découpés en doyennés :

· Grand

Archidiaconé : Chrétienté

(Soissons), Vailly, Chacrise et Viviers.

· Archidiaconé de la

Rivière : Vic-sur-Aisne, Collioles, Berthisy et

Blérancourt.

· Archidiaconé de Brie

: Chatillon, Château-Thierry, Orbais, Chézy,

Dormans et Montmirail.

· Archidiaconé de

Tardenois : Bazoches, Oulchy, Neuilly, Fère.

Le

pays du Soissonnais correspond au Grand

Archidiaconé et à l'Archidiaconé de la

Rivière de l'ancien Diocèse de Soissons.

La

paroisse de Quierzy faisait alors partie du Diocèse

de Soissons,

Archidiaconé de la

Rivière, Doyenné

de

Blérancourt.

L'État

ecclésiastique et civil du diocèse de

Soissons, Pierre

Houiller, 1783 fournit

concernant

Quierzy les

informations suivantes :

Houiller

indique

" Vermandois, Gouvernement de

l'Île de France "

pour la partie du Diocèse de Soissons au nord de l'Aisne. Il

est question ici du bailliage de Vermandois qui a son

siège

à Laon.

A

la veille de la révolution, le Diocèse

de Soissons s'étend sur une partie de

l'Île de

France, de la Champagne

et de la Brie. Il comprend une partie du

bailliage de Vermandois, réuni

au Gouvernement de

l'Ïle de

France, outre une grande partie du Valois (Gouvernement de

l'Ïle de

France),

du Pays

d'Orxois, de la Gallevesse (Brie galeuse ), du Tardenois

et du comté de Senlis (Gouvernement de

l'Île de

France).

Siège

du

Royaume après 486, Soissons est

ensuite possédé par les

rois Clotaire, Chilpéric I, Clotaire II et ensuite

gouverné par des ducs, dont plusieurs Maires du Palais, puis

comté héréditaire d'abord

possédé

par les princes de Vermandois descendant de Pépin, puis Duc

d'Orléans depuis 1750. Soissons, qui faisait autrefois

(au XVIe siècle ?) partie

de

la « Picardie », en a été

démembré

et uni au Gouvernement d'Île de France. Soissons est la

capitale

du Soissonnois.

Prieuré

de Quierzy / Prior de Cherisy (dépendance

à Lihons), Ordre de Cluny (État

et carte du diocèse de Soissons d'après les

listes bénéficiales de la fin du XIVe

siècle, Louis Duval-Arnould

Mélanges de l'école française de Rome

Année 1973 85-1 pp. 159-266)

La paroisse de Quierzy sous

l'ancien

régime

Intendance

ou Généralité: Paris puis Soissons

(1595)

(principale

circonscription

administrative territoriale, divisée en

subdélégations. Le bureau des

finances est sous son autorité)

Election

ou diocèse civil (répartit les impôts)

: Soissons

Subdélégation et Direction : Soissons

Parlement (cour de justice): Paris

Coutume : Chauny

Bailliage ou sénéchaussée

(circonscription administrative, financière et judiciaire) :

Chauny

Présidial (tribunal d’appel des bailliages

ordinaires) : Laon

Diocèse

religieux :

Soissons

Archidiaconé de la

Rivière

Doyenné

de

Blérancourt

Paroisse :

Quierzy

|

|

Des territoires liés

au pouvoir royal

Au

gré des partages, successions, alliances de la

période féodale, les territoires des

diocèses de Soissons, de Noyon et de Laon

relèveront du roi, des comtes de Valois, de Vermandois, de

Champagne, de Guise, des sires de Coucy, ...

Liés au pouvoir royal sous les Mérovingiens et

Carolingiens, ces territoires ont pour centre de gravité :

- au sud les axes de l'Oise

vers la Belgique et le Rhin puis Paris, d'une part et de l'Aisne et de

la Vesle* vers la Champagne d'autre part,

- au nord,

l'axe de la Somme (Saint-Quentin, Amiens, Corbie). La basse

vallée de la Somme, plus éloignée de

la « métropole » de Reims

est tournée vers les échanges entre la

(Grande)

Bretagne via Boulogne et Lyon puis Paris.

Les conséquences linguistiques de ces différentes

considérations ne sont certainement pas

négligeables.

__________

* La Vesle relie Soissons à Reims par Fismes, confins sud du

Soissonnais.

La ligne de

partage des eaux entre deux bassins versants, constitue une limite

naturelle parfois invisible mais d’importance.

Il est important de maîtriser cette

énergie depuis sa source ... mais aussi d'en

éviter la pollution par un rival ... |

L'importance

considérable du

comté ecclésiastique de Noyon

Vers 530, Médard, qui avait vécu à la

cour

de Childéric Ier puis de Clovis à Tournai et

assisté l'évêque Remi de

Reims lors du baptême de Clovis, en 496, est nommé

par Remi évêque de

Vermand, près de Saint-Quentin. En 531, peut-être

après une dévastation

de Vermand par les guerres entre les rois

mérovingiens, Médard transfert

son siège épiscopal à Noyon, sans

doute plus aisé à défendre et plus

proche de la capitale royale de Soissons. En 532, à la mort

de l’évêque

de Tournai, sur la demande du roi Clotaire, Médard est

nommé par le

pape Hormisdas à l'épiscopat de Tournai, unifiant

ainsi le diocèse de Tournai

avec celui de Noyon, union qui durera jusqu'en 1146. Vers 1160,

l'Evêché

de Noyon est érigé en comté-pairie.

Cet évêché est en effet

étroitement lié à la

royauté franque : Charlemagne est sacré roi des

Francs à Noyon en 768 ainsi que Hugues Capet en 987.

Diocèse de Noyon,

primitivement de Vermand / Saint-Quentin,

transféré en 531 à Noyon, neuf

doyennés :

Noyon, Chauny, Vendeuil,

Saint-Quentin, Péronne, Athies, Curchy, Nesle, Ham.

Topographie

Ecclésiastique de la France, Jules Desnoyers, 1854

En 987 lorsque Hugues Capet est élu

roi à Senlis et sacré à Noyon,

même morcelé, le domaine royal,

possession directe du roi, peut toujours s'appuyer autour de

Compiègne (entre

Valois, Vermandois et Champagne) sur d'importants

évêchés dans le Soissonnais, le Noyonnais

et le Laonnois.

Vers 1160,

les évêques de Noyon et de Laon (ainsi que celui

de Beauvais)

deviennent vassaux directs de la couronne de France avec le titre de

pair de France. Leurs terres, attachées au domaine royal,

deviennent

intransmissibles. Ces territoires correspondent plus

au Noyonnais ou au Laonnois qu'au diocèse de

Noyon ou de Laon.

Au XIIe siècle, les grands ensembles territoriaux

environnant les comtés de Vermandois, de Valois et de

Montdidier (« la principauté

vermandisienne

»),

sont

les comtés de Flandre et de Hainaut au nord, celui de

Champagne au sud-est, le domaine royal capétien au sud, la

Normandie à l’ouest et Amiens au

nord-ouest.

Le XIIe siècle voit également

l'arrivée de colonies de Flamands, que les

troubles politiques de leur pays font refluer jusque dans les

plaines de la Somme, apportant un

élément précieux d'activité

et de prospérité; la fabrication des draps et

étoffes de laine. Les villes « drapantes

» de la Somme, Abbeville, Amiens, Péronne, etc.,

rivalisaient avec celles des Flandres. Ce développement est

à l'origine d'une classe d'artisans nombreuse

et organisée qui explique

l'élan avec lequel les villes se jetèrent dans le

mouvement d'émancipation communale contre le

despotisme seigneurial (commune de Noyon, 1108 ; Saint-Quentin; Amiens,

1113-1117; charte de l'abbaye de Saint-Riquier, 1126; commune du Ham,

antérieure à 1142; Corbie, 1180; Abbeville, 1184,

etc.). Les révoltes que provoqua ce

mouvement d'affranchissement nécessitent

l'intervention fréquente des rois de France.

Dans le même temps, les querelles sont

incessantes entre le comté de Laon, les sires de Coucy, le

comté de

Champagne, de Guise, de Vermandois jusqu'à la

réunion de ce dernier comté à la

couronne, en 1185-1191. On

multiplie aussi à cette

époque

les structures : création

des bailliages au XIIe siècle sur le

domaine royal, notamment par Philippe Auguste. D'abord très

étendues, l'abus qu'ils firent de leur puissance

obligea les rois à la réduire et au XVIe

siècle, le rôle du « bailli »

était devenu honorifique.

La coutume de

Vermandois - Son étendue d'application

Si on veut

rechercher comment les choses se sont

particulièrement passées pour la Coutume de

Vermandois, on peut dire que, comme première

et

plus ancienne province de la France, le Vermandois a

retenu les

anciennes coutumes générales ; les comtes et

seigneurs qui y ont dominé ont fait de nouveaux statuts pour

les villes ou confirmé leurs usages primitifs : telle fut la

loi dite de Vervins ou de la Bassée, due à un

seigneur de Vervins ; telle fut encore l'ordonnance appelée

« La paix de la Fère », faite par un

Enguerrand de Coucy ; d'autre part, les rois ont agi de même

pour les villes qui leur sont venues par droit de réversion,

composition ou autrement : c'est ce que justifient les chartes des

communes de Saint-Quentin, Péronne, Chauny et autres ; enfin

certaines institutions du droit romain se sont maintenues à

travers les siècles et sont devenues des articles de notre

Coutume.

Avant d'aborder l'étude de la Coutume de

Vermandois, il est indispensable de savoir autant que possible quelle

fut son étendue d'application.

En premier lieu, il faut

distinguer le comté et le bailliage de Vermandois :

Un pays

appelé Vermandois, et situé au nord-ouest de la

Thiérache, autour des sources de la Somme, fut

érigé en comté par Charlemagne en

faveur de son deuxième fils Pépin ; il avait pour

villes principales Saint-Quentin (Augusta Veromanduorum), Vermand, Ham

(Hametum ou Hamum), Saint-Simon, le Câtelet. Ce

comté devint la propriété de Bernard,

roi d'Italie et fils de Pépin, puis passa entre les mains

des comtes qui lui succédèrent. Sous le

règne de Philippe-Auguste, il appartenait au comte de

Flandres ; le roi de France fit la guerre à ce dernier, et

en 1215 le comté de Vermandois fut réuni

à la Couronne.

Philippe-Auguste

établit un grand

bailli (le premier de la France) pour gouverner le pays et

pour y

rendre la justice ; il ordonna que

ce bailli tînt son

siège dans la ville de Laon. Comme nous voulons

étudier la Coutume de Vermandois telle qu'elle fut

rédigée au XVIe siècle, en 1556, c'est

aussi à cette époque que nous nous placerons pour

rechercher sur quelles villes, sur quels territoires

s'étendit son empire. Mais il parait impossible de donner au

Vermandois, envisagé de cette façon, des bornes

fixes et des limites précises ; c'est malheureusement par

une sèche et aride énumération de

villes, villages et hameaux qu'il faut procéder, car parfois

des villages, enclavés de tous côtés

par des territoires soumis à la Coutume de Vermandois,

ressortissaient d'une autre coutume, et parfois la Coutume de

Vermandois s'étendait sur des pays voisins qui semblaient

géographiquement devoir être soustraits

à son autorité.

La Coutume de Vermandois, dont

nous ne voulons donner qu'un aperçu bref et

général, comprenait les bailliages et

prévôtés de Laon et de Soissons, ainsi

que les territoires dépendant des coutumes

particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy.

Ainsi, les bailliages et prévôtés de

Laon et de Soissons et les territoires dépendant des

coutumes particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et

Coucy étaient soumis à la Coutume

générale de Vermandois chaque fois que les

dispositions de ces coutumes particulières ne se trouvaient

pas en contradiction avec celles de la coutume

générale.

Essai

sur la Coutume de Vermandois, M. Tronquoy, Bulletin de la

Société Archéologique de Vervins, Tome

douzieme 1887

Toujours Grenier dans

son Introduction ... relève pour sa

part, sur le territoire de la Gaulle Belgique qu'il étudie

et appelle Picardie, l'existence de trois coutumes, dans un chapitre

consacré au « Gouvernement féodal divisé deux grands

baillages » (pages

6 à 11) : le bailliage d'Amiens et celui de Vermandois, ce

dernier demembré pour former celui de Senlis. S'attardant

principalement sur des hypothèses concernant les ressorts de

ces

baillages, il conclut sans surprise que l'Artois se confond avec la

Picardie et

« Pourquoi

ne pas dire la même chose du Senlisis, du Valois, etc. ? » :

« Charles

V, jugeant qu'il est important de corriger certains abus que ses

officiers commettaient dans l'exercice de leurs charges,

députe,

le 6 avril 1374, les mêmes commissaires avec le titre de

réformateurs dans les diocèses d'Amiens, de

Soissons, de

Noyon, de Beauvais, de Laon, de Thérouane, de Tournai.

Peut-il

donc résulter de cette identité de

privilèges

confirmés, de charges ôtées, d'abus

réformés autre chose, sinon que ces trois

baillages sont

à l'origine de province de Picardie. » Ces trois baillages les seuls

étudiés par Grenier ! De quelle

province est-il question ?

|

1435,

démembrement du puissant bailliage de Vermandois lors de la

cession des « Villes de la Somme »

Le bailliage de

Vermandois réunissant les

pouvoirs judiciaire,

administratif et militaire fut établit par Philippe-Auguste.

L'expansion du

Vermandois culmine alors dans la vallée de l'Oise

au nord du

Soissonnais et

du Laonnois notamment,

bien

au-delà de ses frontières naturelles de la haute

vallée de la Somme.

Après 1185, le comté

d'Amiens, uni au domaine royal, disparait et passe sous

l'autorité directe du roi avant de revenir un temps

au Vermandois.

Le Vermandois

sera démembré

en 1435 par le Traité d'Arras qui cède certaines

« Villes de la Somme », dont Saint-Quentin, aux

Bourguignons.

Ce traité de paix ramène ainsi la

frontière nord du

domaine royal à celle de l'Île de France d'avant

1790 (ligne de partage des eaux Somme-Oise).

Certains croient voir dans ces premières mentions des places

fortes de la Somme, une des origines possibles de la «

Picardie

», au moment où ces territoires

défensifs sont pour

un temps séparés du domaine du roi auquel ils

sont unis

depuis 1185 ! Le traité de paix de 1435, par lequel Charles

VII

cède certaines Villes de la Somme (le Ponthieu reste anglais

jusqu'en 1477) à Philippe III de Bourgogne, qui renonce en

contrepartie à son alliance avec les Anglais, permet

principalement le recul dès lors inexorable des Anglais. La

guerre de Cent Ans prend fin en 1453. Louis XI rachète ces

places à Philippe le Bon de Bourgogne en 1463, le

traité

de Conflans, les rend aux Bourguignons en 1465, Louis XI les reprend

après la mort de Charles de Bourgogne en 1477, puis de celle

de

sa fille Marie en 1482 ...

Cette appellation commune et ces brefs soubresauts ne gomment en rien

la disparité des territoires historiques du bassin de la

Somme,

marche du domaine royal aux frontières d'Artois et de

Flandre,

issue des Civitas

Ambianensium à l'ouest et Civitas Viromanduorum

à l'est : le Ponthieu y compris le pays de Montreuil, la

seigneurie ecclésiastique de Saint-Riquier, le Vimeu, la

seigneurie ecclésiastique de Corbie, l'Amiénois,

le

Santerre et le Vermandois (pays du Saint-Quentinois). Au sein de cet

agrégat de terres féodales de statuts divers, il

n’existe aucun sentiment « régionale

» comme

il n’existe pas encore à cette période

de sentiment

national. Ces pays diffèrent par la langue, le droit, les

institutions, ... comme partout au royaume de France. L'appellation

« Picardie » qui succèdera à

celle de «

Villes de la Somme » ne rend plus compte de cette

diversité.

Ce premier ensemble était donc déjà

lui-même

constitué par une juxtaposition de pays ne

présentant

entre eux que des liens administratifs : le Calaisis, avec ses plaines

alluviales uniformément plates, ses côtes basses

et

sablonneuses; le Boulonnais, fragment de l'auréole

jurassique du

bassin parisien qui se termine sur la côte en roches

blanchâtres, pays au sol argileux, domaine du

pâturage et

de l'élevage, encadré à l'Est, et au

Sud par des

terres crayeuses et arides; vers l'embouchure de la Somme, c'est le

Marquenterre, véritable polder converti en herbage, qu'un

cordon

de dunes protège contre l'envahissement de la mer; la

vallée de la Somme, humide, tourbeuse, bordée

d'hortillonnages, jardins maraîchers et fruitiers

coupés

de canaux, jalonnée de villes industrielles, est le

cœur

même de la région; de chaque

côté de la

vallée s'étendent de grands plateaux crayeux,

bas,

ondulés, coupés de vallons secs aux flancs

inégaux, dépourvus d'arbres; seuls quelques

mamelons

argilo-sableux, lambeaux épars de terrains

cénozoïques entre Péronne et Montdidier,

portent de

beaux bois; du côté de l'Est, dans le Vermandois,

où les sources de la Somme avoisinent celles de l'Escaut et

de

la Sambre, le pays est plus sec encore, comme dans l'Artois, par suite

de la prédominance du terrain de craie; plus loin,

au-delà de la vallée de l'Oise, la

Thiérache,

rattachée par Richelieu, contraste avec ses coteaux aux

formes

adoucies, où l'affleurement des marnes entretient une

couverture

verdoyante de pâturages et de forêts.

Les marches aux «

frontières d'Artois et de Flandre

» des XIVe et XVe siècles

Dans

le détail, et à nouveau selon les

recherches fournies de Grenier dans L’Introduction à

l'histoire générale de la province de Picardie,

abondamment

recopiée, au moment de

leur apparition, tant la marche aux « frontières

d'Artois et de Flandre

» du XIVe siècle que le « gouvernement

militaire de Picardie » du XVe

siècle, ne comprenaient pas le Beauvaisis, le Valois, le

Soissonnais,

le Laonnois, le Noyonnais.

Une

marche est un district militaire établi au voisinage

d'un pays

ennemi, ayant à sa tête un gouverneur. Telle est

la nature de ces deux

circonscriptions devant l'Artois et la Flandre, aux mains des

Bourguignons puis des Espagnols jusqu’au XVIIe

siècle. Grenier utilise

le terme gouvernement.

Le

district militaire du XIVe siècle

était

« composé

des bailliages

d'Amiens, Lille et Douay, qualifiés frontières

d'Artois et de Flandre.

Dans les lettres des premiers

lieutenants-généraux et gouverneurs de la

province, leurs provisions et les Chroniques de Jean Froissart, la

Picardie se limitait à ce qui était

au-delà de la Somme. » La rivière

Somme constitue en effet la frontière nord du royaume de

France depuis

la réunion du comté d'Amiens au domaine royal en

1185.

Le

district militaire du XVe siècle

était pour sa

part constitué autour

des « villes de la Somme », ce qui avance sa

frontière sud sur la ligne

naturelle de partage des eaux Somme - Oise, voisine de la limite sud du

plateau crayeux, qui ne s’appelle pas encore picard. Sans

doute du fait

de sa nature, mais aussi de la confusion avec

l'antique Belgica,

ce district militaire connait différentes

représentations cartographiques au XVIe

siècle, peut-être au gré des

opérations militaires ?

Il s’agit ici d’hypothèses. Quoi qu'il en soit, au XVIIe

siècle, le district

militaire est représenté au sud sur

ses limites naturelles

initiales du XVe siècle.

Grenier lui-même (pages 2 à 6) reconnait que le

gouvernement militaire de Picardie du XVIIIe siècle

« ne renferme

que

l’Amiénois, le Ponthieu, le pays reconquis, le

Santerre, la Tiérache,

le Vermandois et le Vimeux ; mais il n’est pas moins vrai que

le

Beauvoisis, le Laonnois et le Noyonnais faisait encore partie du

gouvernement de cette province au XVIe siècle

» avant de conclure « que le

gouvernement militaire de cette province a essuyé trop de

révolutions pour pouvoir servir de division à la

vraie Picardie ».

|

Création

des grands

gouvernements

militaires ou gouvernements

généraux : tout d'abors quatre grands gouvernements

militaires aux

frontières

A la fin du Moyen Âge, l'autorité

royale se renforce contre les grands feudataires. Les grands

gouvernements

militaires ou gouvernements

généraux sont

créés afin notamment de limiter les

pouvoirs des baillis en

confiant leurs pouvoirs militaires à de hauts personnages de

la famille

royale et de la cour. C'est sous Louis XI puis

François Ier, que la défense du

royaume est organisée avec quatre grands gouvernements

militaires correspondant aux quatre grandes

frontières :

Pays-Bas

bourguignons-espagnols, Allemagne, Italie

et Espagne.

Ces quatre gouvernements frontières de

Picardie, de

Champagne, de

Piémont et de Guyenne sont dotés des premières troupes

régulières formées par la France, « les bandes

françaises », mises sur pied sur le modèle de

bandes suisses,

qui firent merveille à Nancy en 1477. Affectées à

chacune

des quatre frontières du royaume, ces bandes donneront

naissance, au

XVIe siècle, aux « Quatre Vieux », qui

sont les

plus anciens régiments d'infanterie de

l'armée

française : le Régiment de Picardie, le

Régiment de Champagne, le Régiment de Navarre et

le Régiment de Piémont. Ces

différentes unités doivent leur

nom à leur lieu affectation - la

frontière concernée - plus qu'à

l'origine géographique de leurs troupes, venues de

tous les horizons

(francs-archers, aventuriers, pionniers fournis par

les villes, anciennes compagnies de cavalerie, vieux soldats

suisses, ... réunis en 1480 au camp du Pont de

l'Arche, dans l'Eure et envoyées dans le gouvernement de

Picardie en 1483).

Les

campagnes militaires contribuent également à la

diffusion du français, langue officielle du royaume

à partir de 1539 (ordonnance de

Villers-Cotterêts), utilisé de longue

date comme langue

véhiculaire par les couches supérieures de la

société et

dans l'armée royale qui,

lors des croisades, le porta en Italie, en Espagne, à

Chypre, en Syrie, à Jérusalem, ... Le

français prend alors le pas sur les autres

langues

d'oïl (orléanais, champenois, angevin, bourbonnais,

gallo, picard, etc.) et s'infiltre dans les principales villes du

royaume. Au fur et à mesure que s'affermit le domaine royal

et la centralisation du pouvoir, la langue du roi de France gagne du

terrain mais, pour quelques siècles encore, le latin garde

ses prérogatives à l'écrit et dans les

écoles pendant que les « patois »

restent l'apanage à l'oral des classes populaires dans

presque toute la France.

Le gouvernement frontière dit de

«

Picardie »,

une ceinture défensive autour des Flandres et de l'Artois

bourguignons

|

|

Profitant de la mort

de Charles de Bourgogne en 1477, puis de celle de sa fille Marie en

1482, Louis

XI parvient à reprendre possession de terres

qui étaient devenues bourguignonnes cinquante ans plus

tôt : comtés de Boulogne et de Ponthieu, « Villes de la Somme

».

On

s'empresse alors de constituer un glacis défensif ceinturant

l'Artois, les

Flandres, le Hainaut français, le Cambrésis,

restés « bourguignons », qui protègera Paris

et le royaume jusqu'au retour à la France de Calais en 1558 et de

l'Artois en

1559.

On

donne rapidement le nom de gouvernement militaire dit de « Picardie

» à cette ceinture

défensive qui suit la

côte boulonnaise, la

vallée de la Somme et la haute vallée de l'Oise

à travers différents

territoires hétéroclites,

issus de ce premier démembrement des

«

Pays-Bas bourguignons » (comtés de Boulogne et de Ponthieu, « Villes de la Somme

»,

dont Saint-Quentin, partie au nord-ouest du remuant comté de

Vermandois-Guise). Cette juxtaposition est

principalement militaire

et de

circonstance

(affirmation de l'autorité royale) mais certains

régionalistes cherchent

depuis à

y imposer une cohérence à

défaut de véritable unité ...

|

« Les limites des gouvernements

généraux qui se

partageait le territoire de la France en 1789 étaient mal

définies et, dans certains cas,

n’étaient pas

définies du tout. » Provinces,

départements,

régions l'organisation administrative de la France d'hier

à demain - Jean-Louis Masson, 1984 p32 et Les

limites et les divisions administratives de la France en 1789, Armand

Brette, 1907

Il faut ensuite insister sur le fait qu’après

1435, les

écrits mentionnant « Vermandois en partie

» peuvent

ne concerner que la ville de Saint-Quentin et non le Soissonnais.

Le nouveau territoire militaire

s’étend sur quatre anciens territoires

hérités de la période gauloise

(Morins, Ambiens, Vermands, Rèmes) qui ont

donné d’importants diocèses et

comtés dès la période franque :

• diocèse de

Thérouanne et comté de Boulogne,

tournés dès l’époque

gauloise vers le commerce avec les îles britanniques,

• diocèse et comté

d’Amiens, dont est issu le comté de Ponthieu

(Abbeville), établis sur les deux rives du cours

inférieur de la Somme et important carrefour de

communication,

• diocèse de Vermand puis

Noyon et comté de Vermandois-St-Quentin et non Vermandois-Laon, traversés par

le

cours supérieur de la Somme et tourné vers la

Champagne, Troyes, Reims et Chalons,

• diocèse de Reims dans sa

partie nord, dont sont issus les comtés de Laon, de Guise,

capitale de la Thiérache, et la seigneurie de Coucy et de

peuplement antérieur à l'arrivée des

peuples belges (les Rèmes étaient liés

aux Suessions avant la période romaine).

On perçoit ainsi nettement l'artificialité de

l'ensemble avec deux centres d'attaction bien

distincts et anciens :

• le nord-ouest maritime

pour

les

comtés de Boulogne, de Ponthieu et dans une moindre mesure

pour le carrefour d'Amiens (Ambiens vient d'ambi, les deux à

la fois),

• le sud-est champenois

pour le

Vermandois, le

Laonnois et la

Thiérache.

On retrouve trace de ces fortes influences au

plan linguistique en

constatant que le picard du sud est concurencé de longue

date en

dehors de

l'Amiénois par l'anglo-normand à l'ouest et le

champenois

à l'est, mais aussi le chti au nord et le

francilien / français au

sud.

|

|

La « Picardie

» n'existe pas avant la

fin du XVe siècle

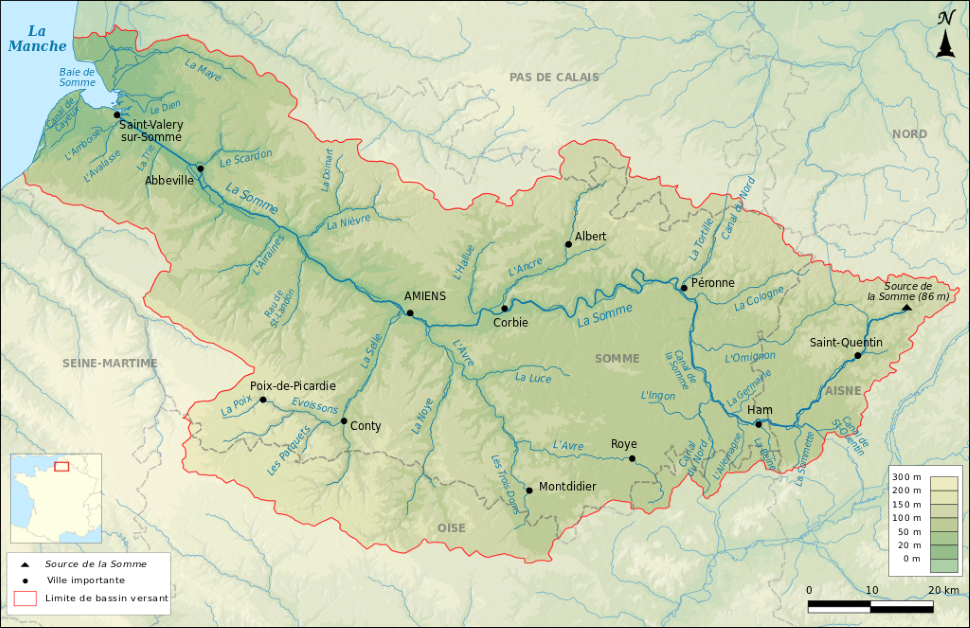

A la période gauloise, la vallée de la Somme

traverse le

territoire des

Ambiens (Amiens) et celui des Vermands (Saint-Quentin), qui donneront

les comtés carolingiens de Ponthieu (Abbeville, Montreuil),

de

Vimeu (Saint-Valéry),

d'Amiens, de Montdidier (Santerre) et de Vermandois (Saint-Quentin,

à l'origine distinct du Beauvaisis, du Noyonnais, du Valois,

du

Soissonnais ou du

Laonnois) avant de connaitre des destinées

assez diverses.

Le pouvoir royal s'affirme très tôt sur la

vallée de la Somme. S'appuyant sur l'église, les

Mérovingiens

installent d'importantes seigneuries ecclésiastiques

à Saint-Riquier en

Ponthieu (625) et Corbie en Amiénois (entre 657 et 661),

à l'instar de

celles de Beauvais, Noyon, Laon, Reims, Châlons, ... Relais

de

l'autorité royale et sources de revenus, directement

liées à la famille

royale, ces seigneuries vont servir les rois de France y compris

militairement : Corbie sera une tête de pont royale d'importance durant la

guerre de cent ans.

Après le capitulaire de Quierzy (877), qui étend

l'hérédité des fiefs aux gouvernements

des provinces de l'empire carolingien, commence l'époque

féodale ; les possesseurs des fiefs devenus

héréditaires accroissent leur puissance sous les

derniers Carolingiens et certains de ces grands feudataires deviennent

de fait indépendants.

La limitation des

contacts entre les régions et les divers royaumes de

l'empire, amène également une fragmentation

linguistique ; la lingua romana rustica, ou « langue romane

rustique » prend des formes particulières

à l'intérieur des frontières de ce qui

est aujourd'hui la France. Cette dialectalisation progresse rapidement

autour de l'an 1000, pour s'accentuer encore durant les

siècles suivants.

Par le fait de sa situation

géographique au Nord du domaine royal et de

la France, la région eut constamment à souffrir

de la guerre et des

invasions. Au IXe siècle, elle fut

dévastée par les Vikings (bataille

de Saucourt-en-Vimeux, 881). Durant la guerre de Cent ans, peu de pays

furent aussi fréquemment foulés par les invasions

et l'occupation

anglaises que les campagnes (bataille de Crécy, 1346);

dès 1347 les

Anglais tenaient Calais; en 1360, an traité de

Brétigny, le roi

d'Angleterre obtient le comté de Ponthieu et Montreuil. Sous

Charles

VII, une partie de la région passa sous la rude domination

des ducs de

Bourgogne; en 1423, le roi d'Angleterre, devenu roi de France, confirma

le duc de Bourgogne Philippe le Bon dans la possession des

châtellenies

de Péronne, Roye, Montdidier, etc., tenues par lui depuis

cinq ans

déjà. En 1435, au traité d'Arras qui

scellait sa réconciliation avec

Charles VII, le duc de Bourgogne obtint toutes les villes, terres et

seigneuries que la couronne possédait sur les deux rives de

la Somme, à

savoir la cession à perpétuité des

châtellenies de Roye, Péronne,

Montdidier, et la cession, sous condition de rachat, des villes de la

Somme : Saint-Quentin, Amiens, Abbeville, Corbie, avec le

comté de

Ponthieu, Doullens et Saint-Riquier. En 1463, Louis XI se

hâta de

racheter les villes de la Somme au vieux duc Philippe le Bon; et, en

1477, après la mort de Charles le

Téméraire et l'effondrement de la

puissance bourguignonne, la région devint pour toujours une

province du

domaine royal.

|

Constitution du domaine royal

Provinces

ecclésiastiques mérovingiennes,

Auguste Longnon, 1907 |

|

Dès les premiers

Capétiens,

alors que le domaine royal, les terres relevant directement du

pouvoir

du roi au sein du royaume de France, se limite tout d'abord

à une

partie de l'Île-de-France autour de Paris et

d'Orléans (ailleurs, ce

sont les grands seigneurs qui exercent leur autorité,

notamment les six

pairs laïcs : les ducs d'Aquitaine, de Bourgogne

et de

Normandie, ainsi

que les comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse), ce domaine

s'accroit rapidement dans la vallée de la Somme, importante

place

commerciale où affluent les marchands venus de Flandre, de

Hollande et

de l'Empire germanique, qui va également constituer une zone

tampon

entre Paris et les territoires ennemis de Normandie, de

Flandre, ...

<< Les six pairs

ecclésiastiques primitifs du royaume de France

sont l'archevêque-duc de Reims,

l'évêque-duc

de Laon, celui de Langres, l'évêque-comte de

Beauvais, celui de Châlons et celui de Noyon.

L'abbé de l'abbaye Saint-Rémi de Reims

est gardien

de la Sainte Ampoule, et celui de l'abbaye de Saint-Denis, gardien des

autres insignes royaux et de la nécropole royale. |

En 988, Montreuil (Ponthieu) est le premier port maritime

tenu par les

Capétiens (acquis par mariage par le domaine royal).

En 1068, Philippe Ier annexe une première fois le Vermandois

au domaine royal.

En 1074, la prise de Corbie (rive nord de la Somme) est la seule

acquisition que Philippe 1er ait faite par les armes.

En 1180, Philippe Auguste reçoit le comté

d'Artois en dot.

En 1185, le

comté d'Amiens (rive sud de la Somme) est uni au domaine

royal et disparait sous l'autorité directe du roi.

En 1191, le comté de Vermandois est acquis par le roi,

acquisition confirmée en 1214

et constitué en

bailliage.

En 1223, Louis VIII reçoit en apanage les comtés

de Boulogne et de Clermont en Beauvaisis.

En 1336, première conquête du comté de

Ponthieu, rendu au roi d'Angleterre en 1360, reconquis en 1369.

Le

20 septembre 1435, par le Traité d'Arras, le roi Charles VII

cède les

Villes de la Somme, ... à Philippe III de Bourgogne.

En 1477, le comté de Ponthieu est rattaché

définitivement au domaine royal.

Enfin,

en 1482, par le traité d'Arras, les Villes de la Somme sont

rattachées au

domaine

royal.

Sur

ces territoires étroitement

liés au pouvoir royal, au plan linguistique, le

Français du centre est au contact du Picard au nord, avec lequel

la vallée

- c'est-à-dire le bassin versant et non la

rivière - de l'Oise constitue une

frontière nette, mais aussi du Champenois à

l'est

et dans une moindre mesure de l'anglo-normand

plus à l'ouest.

Abel Hugo note dans La France pittoresque ou description

pittoresque, topographique et statistique des départements

et colonies de la France publié en 1835 : " La

langue française est en usage dans tout le

département à l'exception de quelques cantons

reculés".

Quierzy

n’est donc pas un village picard, du point de vue linguistique, même si son nom

pourrait le laisser supposer. Du

point de vue de l'histoire de son territoire, le Soissonnais n'a jamais

été du gouvernement militaire de Picardie,

apparu à

l'époque moderne, au

XVe

siècle et

pas avant.

|

|

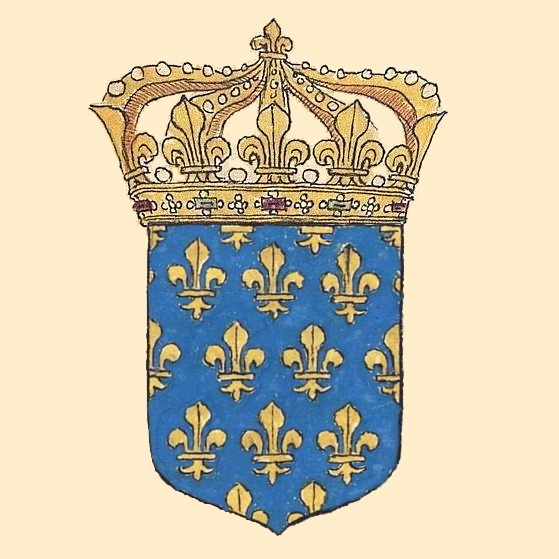

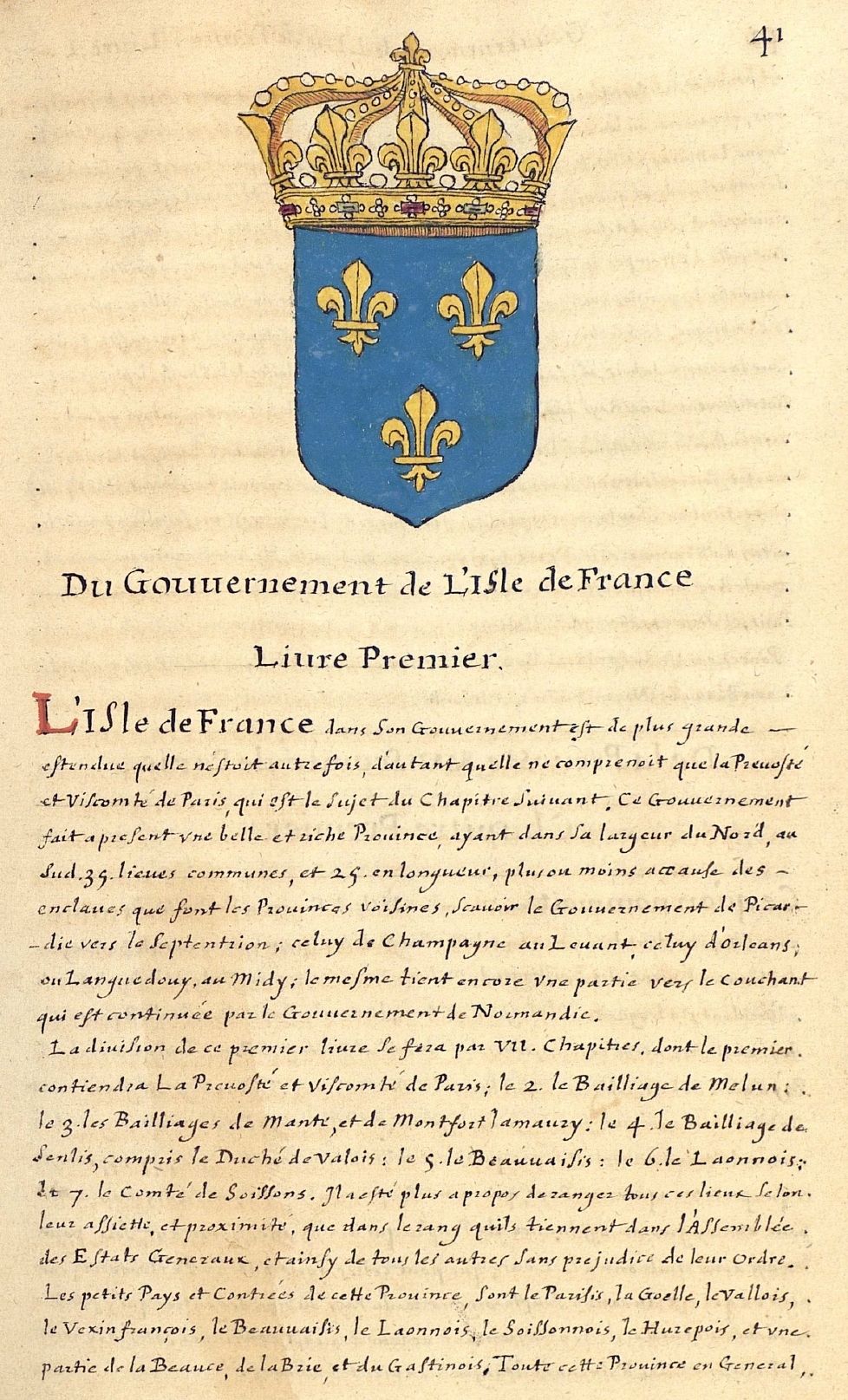

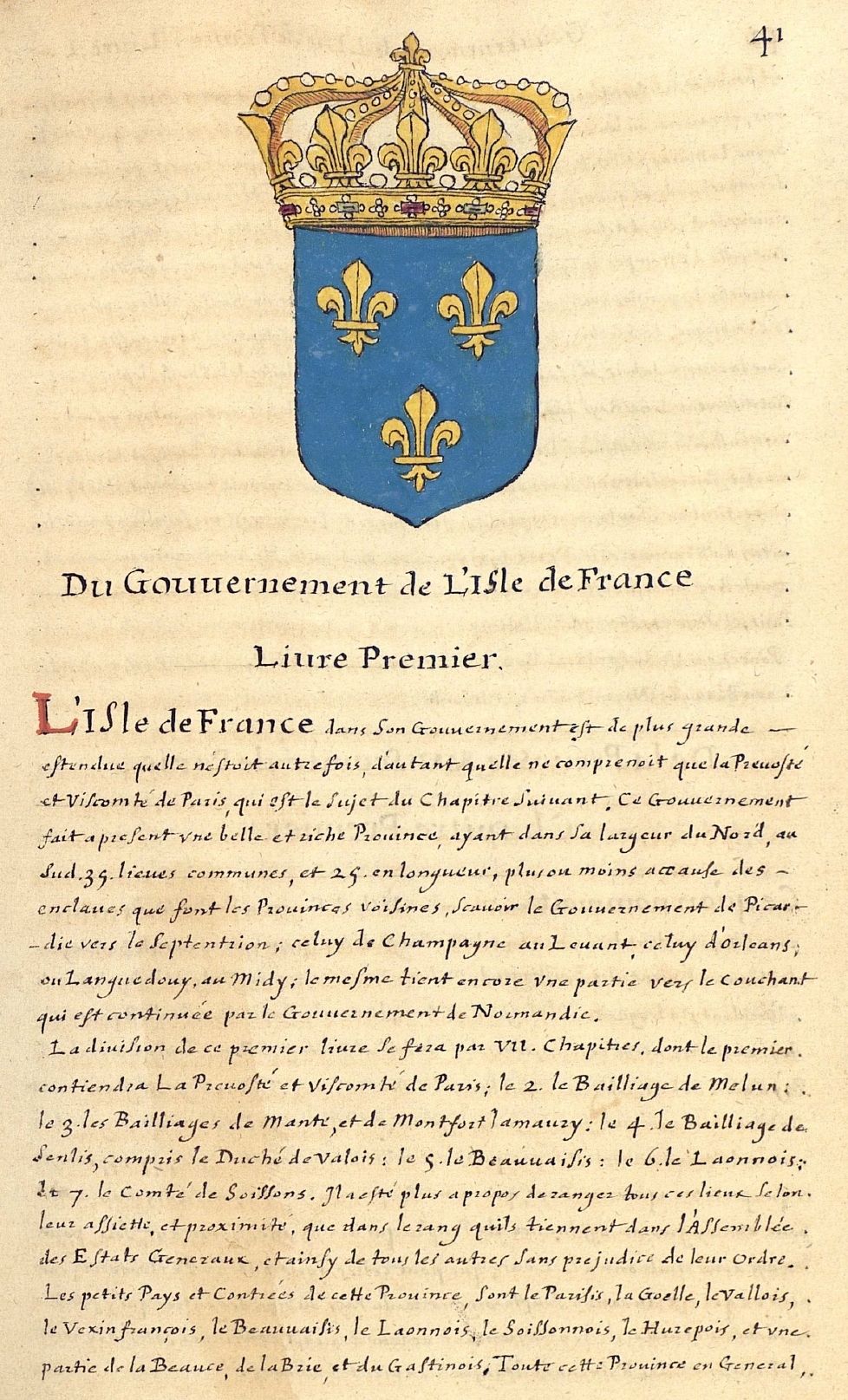

Les armoiries de

l'Île de France sont celles du Roi de France

|

|

|

|

|

Elles ont connu deux

variantes :

- le blason de «

France ancien » : champ d’azur

semé de fleurs de lys d'or,

c’est-à-dire sans nombre. La première

apparition attestée des fleurs de lys comme

emblème du roi et du domaine royal date de 1211, sur un

sceau du futur Louis VIII.

- le blason de « France

moderne » : champ d’azur à

trois fleurs de lys d'or, modifié par Charles V en 1376 en

l’honneur de la Sainte Trinité.

Dessins La

Description des Provinces et Villes de France, Pierre de La Planche,1669

|

|

|

On trouve en effet aux origines

de l'Île de France l'épicentre du

royaume des Francs fondé par Clovis, le « pays de

France » délimité ou

irrigué par la Seine, l’Oise, la Marne, le Loing,

qui semblent

l’encadrer et former une île. Le destin de

l’Île de France est quoi qu'il en soit

lié à

celui des capitales franques, Soissons puis Paris, et du royaume dans

son ensemble. La région se couvre très

tôt d’importants complexes

religieux : abbayes de Saint-Denis et de Sainte-Geneviève,

monastère de

Jouarre...

Délaissée sous le règne des

Carolingiens, Charlemagne préférant son

fief d’Aix-la-Chapelle à l’ancienne

capitale du royaume des Francs,

l’Île de France revient au centre du domaine royal

sous les Capétiens,

à la fin du premier millénaire. C'est aussi

l'époque des raids des Vikings le

long de la vallée de la Seine. Le traité de

Saint-Clair-sur-Epte de 911

qui leur donne la Normandie, trace par la même

occasion une première

frontière occidentale pour

l’Île-de-France qui se matérialise par

les

fortifications défensives érigées

à Étampes, Mantes ou La Roche-Guyon. Au nord, la

vallée de la Somme (Corbie, Comté d'Amiens puis

Vermandois) rattachée aux XIe et

XIIe siècles au domaine royal, assure la

défense.

Dès

le XIIe siècle, l’Île de France,

considérée par les textes

comme un territoire spécifique, sous administration directe

du roi, connait une véritable révolution quand

l’abbé Suger initie à

Saint-Denis en 1137,

lors de

l'agrandissement de l’ancienne basilique

mérovingienne, l’architecture

gothique ou opus francigenum, c'est-à-dire,

littéralement, « mise en œuvre

française ». Il est bientôt

imité dans

toute la région : Chartres, Meaux, Mantes, Poissy... mais

aussi

Amiens, Arras, Auxerre, Beauvais, Cambrai, Laon, Noyon, Reims, Rouen,

Saint-Quentin, Sens, Troyes, ... Ces villes vivent en effet

l'avènement des Capétiens et la consolidation de

l'État qui, à mesure

de l'annexion des fiefs féodaux, impose comme symbole du

pouvoir royal

le renouvellement des édifices. Lieu de passage et de

brassage des idées,

l'Île de France et ses environs voient ainsi les premiers

maîtres du

gothique synthétiser les influences architecturales des

régions

voisines : arc brisé de l'abbaye de Cluny, arcs-boutants de

Cluny et

Vézelay, voûte sur croisée d'ogives

anglo-normande de l'abbaye de

Lessay, ...

Aux

premiers siècles du second millénaire, sous les

règnes de

Philippe-Auguste (1180-1223) et de Saint-Louis (1226-1270),

l’Île de France traverse une période

prospère. Elle est alors densément

peuplée et pratique de riches cultures

céréalières, tandis que les

coteaux de la Marne et de la Seine sont plantés de vignobles

et que

les Cisterciens édifient d’importantes abbayes

à Royaumont et

Maubuisson.

|

|

La

célèbre Description des Provinces et Villes de

France de Pierre de La Planche de 1669 présente dans son

Livre I consacré au Gouvernement de l'Île de

France, pour la partie nord, les Bailliage de Senlis et

Duché de Valois, Bailliages et Comtés du

Beauvaisis, Bailliage de Laon, partie du Vermandois, ainsi que les

Bailliage et Comté de Soissons (Chapitre VII).

Confusions

autour des Vermandois

Il

peut donc sembler assez insolite de trouver aujourd'hui au

cœur de cette terre d'histoire une communauté de

communes portant le nom de « Picardie des Châteaux

» ... S’agit-il d’une

référence à la circonscription

administrative du décret

du 2

juin 1960, disparue en 2016 (loi du 16

janvier 2015) ? Est-il

question de la Picardie d’avant 1789 ? N’y

aurait-il pas confusion entre le pays et le comté puis

baillage de Vermandois ? Il

peut donc sembler assez insolite de trouver aujourd'hui au

cœur de cette terre d'histoire une communauté de

communes portant le nom de « Picardie des Châteaux

» ... S’agit-il d’une

référence à la circonscription

administrative du décret

du 2

juin 1960, disparue en 2016 (loi du 16

janvier 2015) ? Est-il

question de la Picardie d’avant 1789 ? N’y

aurait-il pas confusion entre le pays et le comté puis

baillage de Vermandois ?

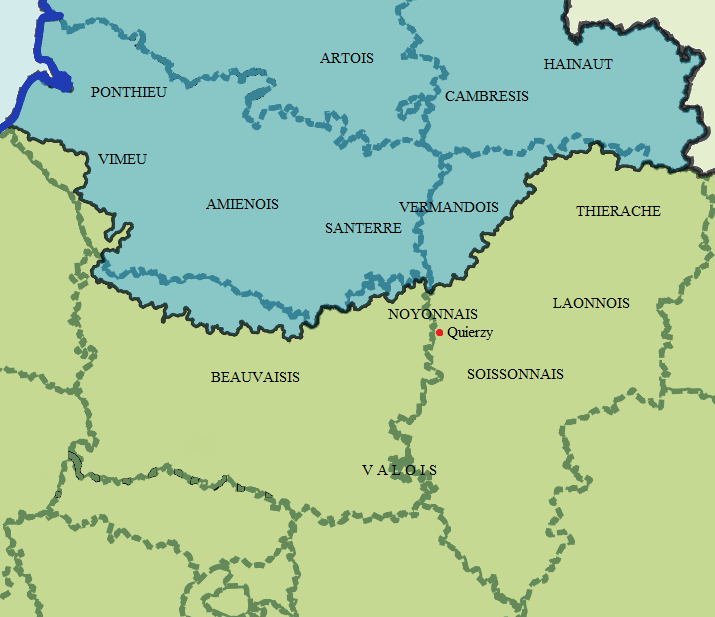

La frontière naturelle que dessine la ligne de partage des

eaux Somme - Oise coïncide assez bien avec le

découpage des territoires des peuples gaulois. Le pagus

Veromanduensis gallo-romain correspond à la haute

vallée de la Somme autour de Saint-Quentin, le

Saint-Quentinois. Il forme avec le pagus Noviomagensis, ou Noyonnais,

la Civitas Viromanduorum. Hérité de la

cité, le territoire de l'Evêché de

Vermandois atteint l'Oise. Son siège épiscopal

est transféré à Noyon au VIe

siècle.

Érigé en comté par les Carolingiens

(Louis le Débonnaire en 823 ?), les comtes de Vermandois

accroissent considérablement par mariage ou

héritage les limites de leur fief dans les

vallées de la Somme et de l’Oise, autour de

Saint-Quentin, Péronne, Chauny, Roye, Montdidier,

Crépy-en-Valois jusqu’à former une

« principauté de Vermandois, Valois et Montdidier

» plutôt hétéroclite avec des

poches d’autonomie seigneuriale, à Ham par

exemple, des terres abondamment inféodés

à l’aristocratie régionale dans la

partie nord, à l’inverse le Valois reste un espace

directement contrôlé tandis que le

comté d’Amiens n’en fait que

brièvement partie au cours du XIIe siècle.

En ce même XIIe siècle, Philippe d'Alsace, comte

de Flandre, après la mort de sa femme Elisabeth, comtesse de

Vermandois, retint, au détriment d'Aliénor,

comtesse de Saint-Quentin, sœur cadette d'Elisabeth, le

comté d'Amiens, qu'elle lui avait apporté en

mariage. Le roi Philippe II parvient à obliger le comte

Philippe à faire retour de ces terres à la

Couronne. Le surnom d'« Auguste » est

donné à Philippe II après qu'il a

ajouté au domaine royal en 1185, par le Traité de

Boves, les comtés d’Amiens, de Montdidier et des

châtellenies du Vermandois (Saint-Quentin, Ham,

Péronne).

Création du baillage

de

Vermandois-Laon

Le comté de Vermandois est alors

érigé en bailliage, circonscription

principalement judiciaire à l’origine, avec son

siège à Laon, qui n'est en rien une ville

picarde. Au

XVIe siècle, la Coutume de Vermandois « comprenait

les

bailliages et prévôtés de Laon et de

Soissons,

ainsi que les territoires dépendant des coutumes

particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy

». Quierzy relevait de la coutume du gouvernement, bailliage

et

prévôté de Chauny.

Lors du Traité d'Arras de 1435, le roi Charles VII

cède