|

|

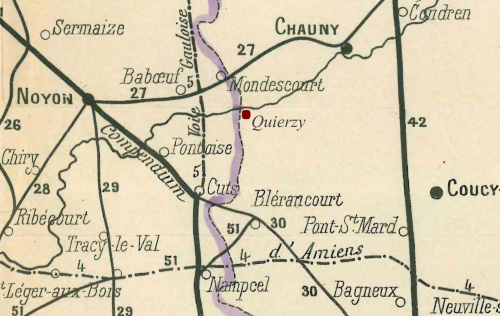

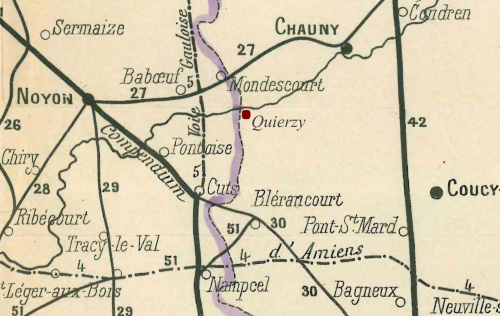

| Les voies romaines autour de Quierzy |

On doit, selon

l’historien Reinhold Kaiser, la

présence d'un palais royal à Quierzy aux

époques mérovingienne et

carolingienne à la proximité d'une route romaine

passant

l'Oise, trait commun aux palais de la civitas suessonum de Quierzy,

Compiègne, Berny-Rivière et Verberie, jouxtant

tous des endroits où des routes romaines passent l'Oise ou

l'Aisne (1).

Les points routiers où l'on passait la rivière

près de Quierzy étaient

Pontoise-lès-Noyon ou le castrum de Noyon

lui-même. C'était la Via Agrippa de Lugdunum

(Lyon), capitale la Gaule à Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer),

port d'embarquement pour la (Grande) Bretagne, qui passait par

Durocortorum (Reims), capitale de la Gaule Belgique, Augusta Suessionum

(Soissons), Noviomagus (Noyon), Rodium (Roye), Samarobriva (Amiens),

...

Plus

tard, une voie mérovingienne de Compiègne

(point de passage de l'Oise) à Saint-Quentin (gué

permettant de franchir la Somme), traversait l'Oise à Quierzy pour

aller rejoindre la voie romaine d’Augusta Suessionum

(Soissons), point de passage de l'Aisne, à Augusta

Viromanduorum (Saint-Quentin).

Quierzy

se trouve également au confluant de l'Oise et de l'Ailette

(2), précisément à l'endroit

où l'Oise devient navigable, ce qui souligne, outre

l'habitude franque de s'installer près d'un cours d'eau,

l'importance de plus en plus grande des rivières en tant que

voies de communication.

Le palais se situait certainement entre l'Oise et l'Ailette, qui

forment très tôt des frontières

naturelles entre les territoires des Viromanduens établis au

nord de l'Oise, des Rèmes installés à

l'est de l'Ailette et les Suessions au sud de ces deux

rivières. Les territoires des différents peuples

de la Gaule étaient pour la plupart

déterminés par des limites naturelles, telles que

fleuves, le forêts ou les reliefs et lignes de

partage des eaux.

Autour de

Quierzy, ces

frontières naturelles demeurent jusqu'à la

révolution celle de

la Civitas Suessionum (capitale

Soissons) et du Pagus Suessionicus

autour de Soissons, puis du Diocèse

de Soissons, celle de la Civitas Viromanduorum (capitale

Saint-Quentin) et

du Pagus Noviomagensis autour de Noyon, puis du Diocèse de

Noyon, celle de la Civitas Remorum des Rèmes (capitale

Reims) et du Pagus Laudunensis autour de Laon, puis du

Diocèse de Laon.

La situation des palais près de l’Oise

(à équidistance de Soissons, Compiègne

et Laon pour ce qui est de Quierzy) dans une région

où les diocèses voisins s'entrecroisaient et se

neutralisaient, a peut-être préservé

les propriétés royales, dans les

époques de faiblesse, de la mainmise des églises.

A Quierzy, trois diocèses se rencontrent (3).

Enfin, l'établissement de domaines royaux et aristocratiques

par transfert des domaines de l'Etat romain dans le fisc

mérovingien reste difficile à

démontrer mais très probable. Clovis et ses fils

disposaient en tout cas d’un district fiscal très

étendu dans les régions de l’Oise, de

l’Aisne et de la Seine, c’est-à-dire

précisément dans le noyau de la puissance de

Syagrius (Royaume de Soissons) et la royauté

mérovingienne reste tributaire des traditions

léguées par le " Romanum

Rex Syagrius ".

Carisiacum désignerait la Domoculta, la

maison bien

située des préfets romains qui plaira aux rois

à

cause des agréments et des nombreuses commodités

qu'ils y

trouvaient.

Le capitulaire

de Quierzy de

juin 877 met en évidence l'importance du palais de Quierzy

avec ses forêts propices aux chasses royales, mais la place

essentielle de Quierzy parmi les palais carolingiens est bien

antérieure au règne de Charles le

Chauve : Du locus au palatium : naissance et

affirmation du palais de Quierzy à l’aube des

temps carolingiens, Josiane Barbier

_____

Notes et sources :

(1) Aspects de l'Histoire de la

civitas suessionum et du diocèse

de Soissons aux époques romaine et mérovingienne,

Reinhold Kaiser, Cahiers archéologiques de Picardie,

Année 1974, Volume 1, Numéro 1, pp. 115-122. Reinhold Kaiser

est l'auteur d'études concernant la

région de

Soissons publiées, avec plans et cartes, sous le titre de

Untersuchungen zur Geschichte der Civitas und Diozese Soissons in

romischer und merowingischer Zeit dans la série du

Rhemisches Archiv N° 89 (1973), par l'Institut

d’histoire régionale de l'Université de

Bonn.

(2) Le cours de l'Ailette a

été modifié en 1690 pour rejoindre

l'Oise entre Quierzy et Manicamp.

Les

villages de Quierzy et Manicamp restent rive ouest de

l’Ailette après 1690.

(3) Les diocèses, sous la

responsabilité d'un évêque ou d'un

archevêque, adoptées à partir du IIIe

siècle par l'Église latine, correspondent aux

circonscriptions territoriales de l'Empire romain pratiquement

maintenues jusqu’à la révolution : Le

Concile de Noyon de 814 cède quelques paroisses de la rive

gauche de l'Oise à l'évêque de Noyon :

Varesnes, Pontoise, Ourscamp, Carlepont, Tracy (Haut et Bas) et ne

rétablit donc pas la frontière antique de l'Oise.

Diocèses de

L'Aisne

Avant 1790, le Diocèse de

Soissons s'étendait au sud de l'Oise et sur la

rive ouest de l’Ailette : les villages de

Brétigny, Quierzy et Manicamp en faisait partie

même après 1690.

A l'est de l’Ailette, s'étendait le Diocèse de

Laon : la Motte de Quierzy, quelques maisons de

Manicamp, Bichancourt, Pierremande, Champs, …

A l'ouest de Brėtigny, depuis Varesnes inclus, et rive nord de

l’Oise jusqu’à Tergnier inclus (Beautor

La Fère exclus) s'étendait le Diocèse de

Noyon (Doyenné de Noyon à l'ouest

de Quierzy, Doyenné de Chauny à l'est).

Le territoire actuel de la commune de Quierzy relève ainsi

des trois diocèses mais le village, situé pour

l'essentiel au sud de l'Oise se trouve dans le Soissonnais aux confins du Noyonnais et

du Laonnois, tous trois pays de l'Île-de-France d'avant 1789.

Il existe de nombreux

écrits sur les fréquents séjours des

rois mérovingiens et carolingiens, qui affectionnaient la

campagne, sur leur "cher domaine", Carisiacum en latin, qui a

donné Chérisy puis Quierzy, idéalement

situé à la rencontre de l'Oise et de l'Ailette,

défendant les abords de la résidence et

permettant la pêche, au milieu de terres fertiles et de

forêts giboyeuses, assurant approvisionnement et loisirs.

Les Mérovingiens

(Ve siècle - 751)

Le document le plus ancien mentionnant "Caraciaco"

date de 605. Représentatif de l'époque, il a

trait à l'assassinat de Protade, Maire du Palais de

Bourgogne, qui permet d'éviter une des guerres fratricides

(entre Théodebert d'Austrasie et Thierry de Bourgogne) qui

marquent cette période.

On connaît ensuite, à partir

de 660, plusieurs actes signés à Quierzy par les

rois mérovingiens Clotaire III, Thierry III, Childebert III,

Thierry IV, Childéric III et Charles-Martel, Maire du Palais.

Ce dernier acte, de 741, mentionne à son

tour le "Palais de Quierzy". Le vainqueur de Poitiers (732) y meurt en

octobre de la même année.

Il est parfois fait mention de

monnaies frappées à Quierzy à cette

époque. Si Carisiaco correspond à Quierzy, sous Dagobert, des coins

préparés (la tête et le revers y étaient

déjà gravés sans la légende "moneta

palatina")

suivaient

le roi dans ses voyages et lorsqu’il

résidait en quelque lieu où l’on

n'avait pas la

commodité de fabriquer des pièces, on ajoutait le nom du palais ou maison

où le roi était alors, comme

Carisiaco, Banniaciaco, Catoiaco, Viriliaco. Les

ouvriers et officiers de cette monnaie étaient

commensaux

de la maison royale. La cour des monnaies de Paris a

conservé ce

privilége. (Abot De Bazinghem, Traité des

monnaies, t.

II, p. 91, art. monnaie.).

Les Carolingiens (751 - 987)

C'est surtout de la période

carolingienne que l'on possède de multiples

écrits dans l'Histoire de France confirmant l'importance de

Quierzy.

En janvier 754, Pépin le Bref

reçoit le Pape Etienne II à Quierzy; il s'agit

tout d'abord du premier déplacement d'un Pape en France, et

c'est là que Pépin signe la donation faite au

Pape de l'Exarchat de Ravenne, qui constitue l'acte de

création des États Pontificaux, domaine temporel

de la papauté, disparu en 1870.

En 754 toujours, Pépin

célèbre la fête de Pâques

à Quierzy et en 760, 761 et 764, entre deux campagnes

militaires, Noël et Pâques, selon une tradition

semble-t-il ancienne, qui fait présumer la naissance de

Charlemagne à Quierzy le lundi de Pâques 2 avril

742 ... (Cf

Abbé Carlet)

Charlemagne fait également de

fréquents séjours à Quierzy

où il signe un nombre important d'actes à partir

de 773. Il y passe l'hiver 775, y célèbre

Noël et Pâques. Il est encore à Quierzy

en juin de la même année. Il y passe l'hiver 781,

y célèbre Noël et Pâques.

En 804, Quierzy a l'honneur du principal

séjour du Pape Léon III auprès de

l'Empereur. Ils célèbrent là

Noël ensemble, avant de se rendre à Aix-la-Chapelle

fêter l'Épiphanie.

Louis le Pieux à son tour affectionne le

Palais de Quierzy, il y signe plusieurs actes à partir

d'octobre 820, alors qu'il passe là selon la coutume,

l'automne à chasser avant d'y réunir une

Assemblée à la fin de l'année. Il

reçoit ses fils Pépin et Louis à

Quierzy en 835 et s'y repose à la mi-carême.

En 838, l'Empereur réunit à

Quierzy une importante Assemblée

Générale, à laquelle assistent ses

fils Pépin et Charles, ainsi qu'un Synode

Général d'Evèques. C'est lors de cette

Assemblée que Charles reçoit à l'age

de 14 ans le Royaume d'Aquitaine.

Après la mort de son père,

Charles le Chauve revient rapidement à Quierzy où

il signe dès décembre 840 plusieurs actes et

réunit une diète, Lothaire menaçant la

Francia. En décembre 842, Charles convoque à

nouveau les Grands du Royaume à Quierzy pour

célébrer son mariage avec Hermantrude.

Plusieurs Conciles se tiennent à Quierzy

en 849, 853, 857, 858, ainsi qu'un synode comprovincial en 855. En 852,

Charles a passé l'hiver à Quierzy.

En mars 858, le roi rassemble ses grands vassaux

à Quierzy avant de marcher contre les Normands. Charles est

encore à Quierzy en août 860, en juillet 861, ...

, pour Noël en 862 et 865, ... En 876, au retour de son

couronnement à Rome, le roi de France revient à

Quierzy.

Enfin, en juin 877, Charles le Chauve convoque une

dernière assemblée avant de partir faire la

guerre au delà des Alpes et signe le fameux Capitulaire de

Quierzy.

Après sa mort au Mont-Cenis, la Reine

Richilde, sa seconde épouse, se retire à Quierzy.

Une nouvelle assemblée y a lieu en septembre 882.

Donation du

château de Quierzy

Après 891, les Normands s'installent dans la

région ;

Quierzy et ses environs sont complètement

détruits.

Hugues Capet, qui préfèrera résider en

ville,

donne à l'occasion de son couronnement ses terres de Quierzy

à l'Evêque de Noyon. Ce dernier y fait construire

une

forteresse pour se défendre du puissant seigneur de Coucy.

Philippe Ier confirme la donation vers 1068. Le castellam Carisiacum in

pago suessionico situm / castel de Quierzy situé dans le

pays du

Soissonnais, « parce qu'il est proche de son

évêché et qu'il est

nécessaire à son

église, pour la défendre contre les attaques

fréquentes des ennemis voisins » est

donné à

l'évêque de Noyon.

Dès 1070, les seigneurs se désignant de

Chérizy,

soutenu par ceux de Coucy, revendiquent le château de Quierzy.

En 1110, l’évêque de Noyon doit demander

l’intervention du roi de France, Louis-le-Gros, pour

reprendre

possession du château. Le roi fait alors abattre les murs de

la

forteresse, raser le manoir, avec défense de les

rétablir.

Plus tard, Louis VII accorde aux Chérisy la permission de

reconstruire son château, sous la condition de ne pas

l'entourer

de défenses et, en 1158, confirme les Chérisy

dans la

possession du domaine de Quierzy avec permission de relever les

fortifications du château, sous certaines conditions.

Au mois d'Août 1226, la cause est finalement

réglée

par un arbitrage : « la forteresse de Quierzy serait remise

à l'évêque de Noyon dans toute guerre

entreprise

pour lui ou pour les intérêts de son

évêché, contre tout autre que le sire

de Coucy

», « de même la dite forteresse serait

remise au sire

de Coucy ou à ses héritiers, dans toute guerre

entreprise

pour lui ou pour les intérêts de son domaine,

contre tout

autre que l'évêque de Noyon «

et « en

cas de guerre entre eux deux, elle resterait entre les mains des

seigneurs de Chérisy qui seraient obligés de

garder une

stricte neutralité. »

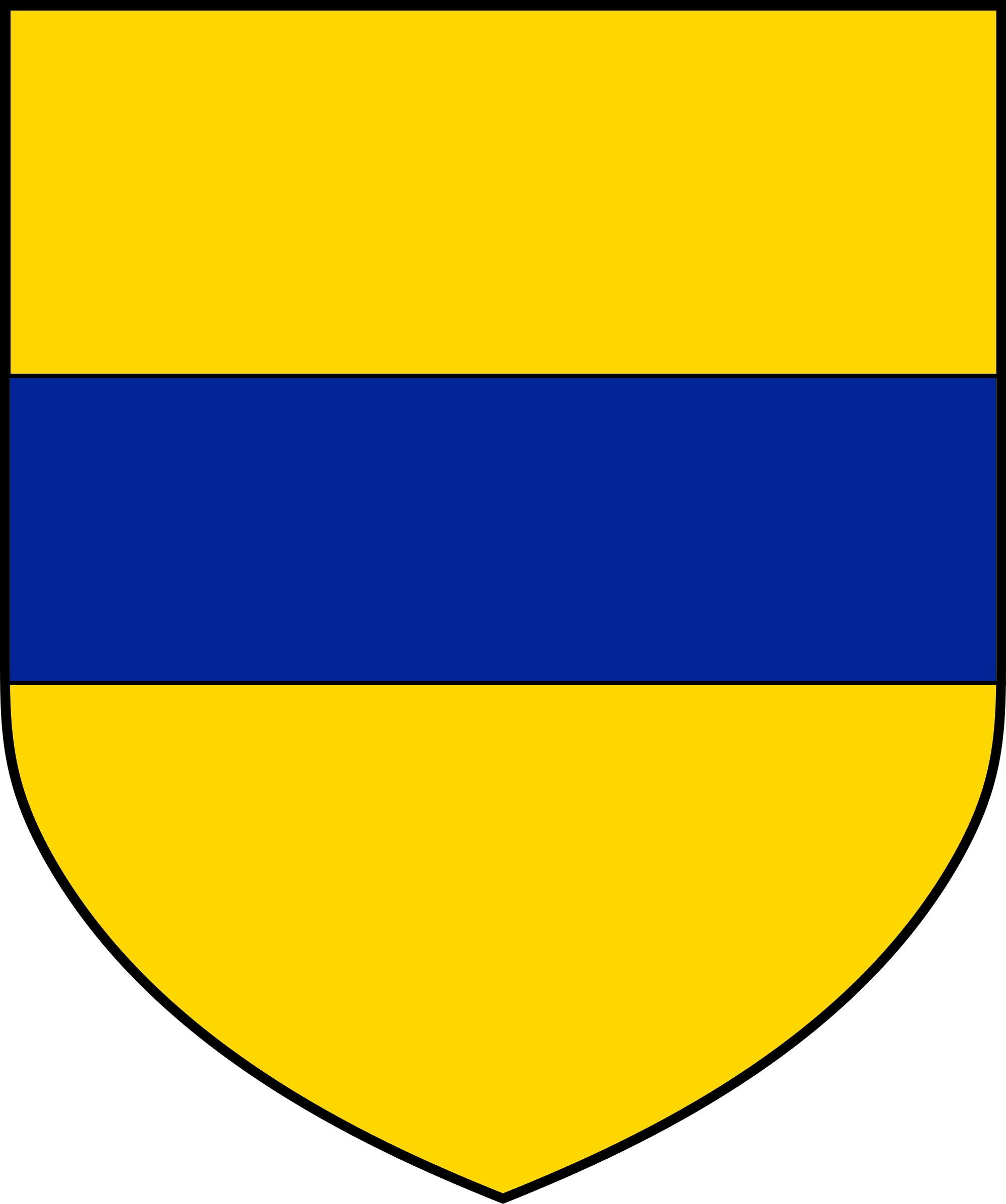

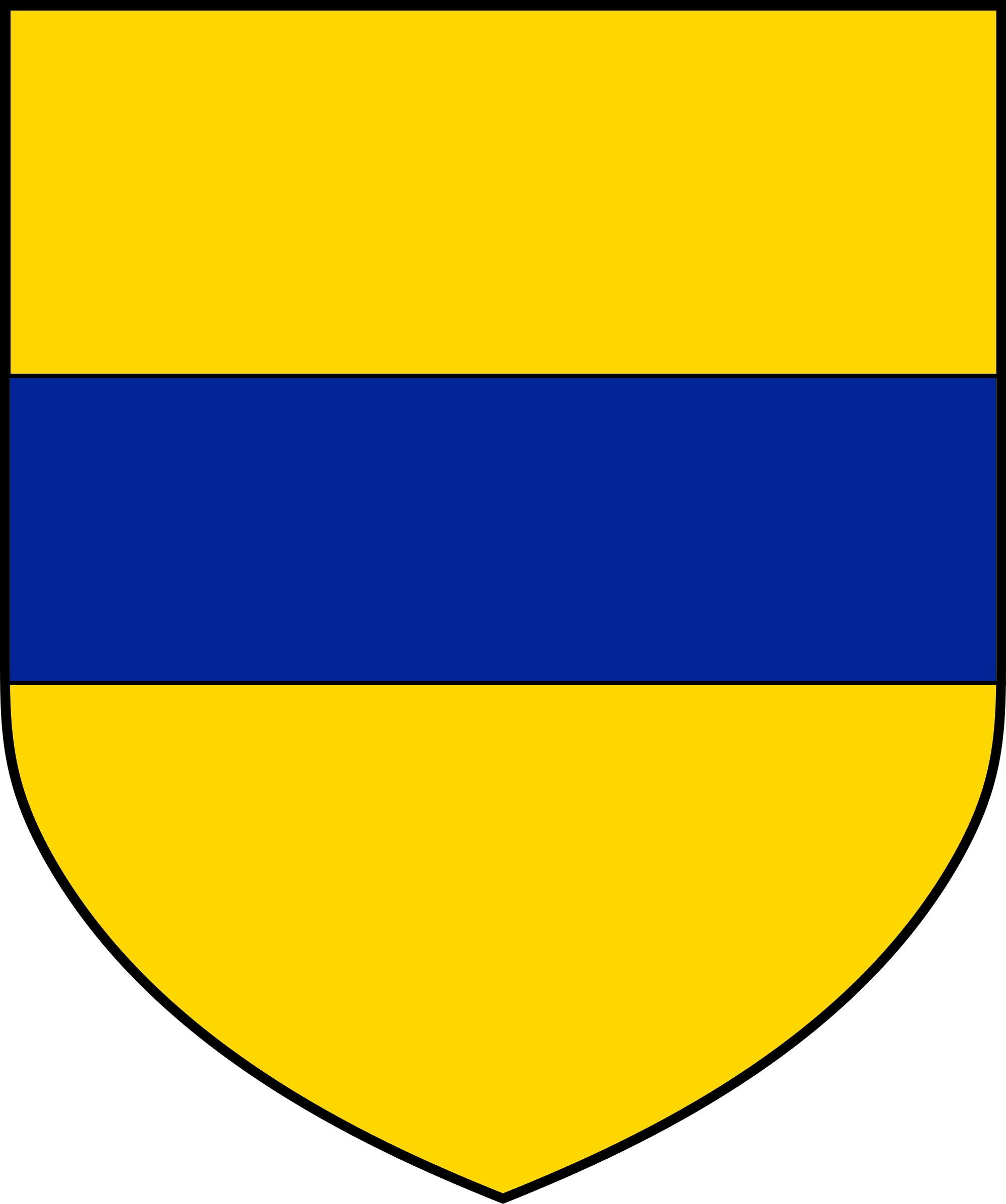

D'or à fasce

d'azur

D'or à fasce

d'azur

Couleurs de la famille De

Quierzy, ou De Chérisy, dont est issu notamment Nivelon de

Querzy ou de

Chérisy, mort en 1307 à Bari, 60e

évêque de Soissons et croisé, fils de

Gérard II, seigneur de Quierzy et d'Agnès de

Longpont.

|

|

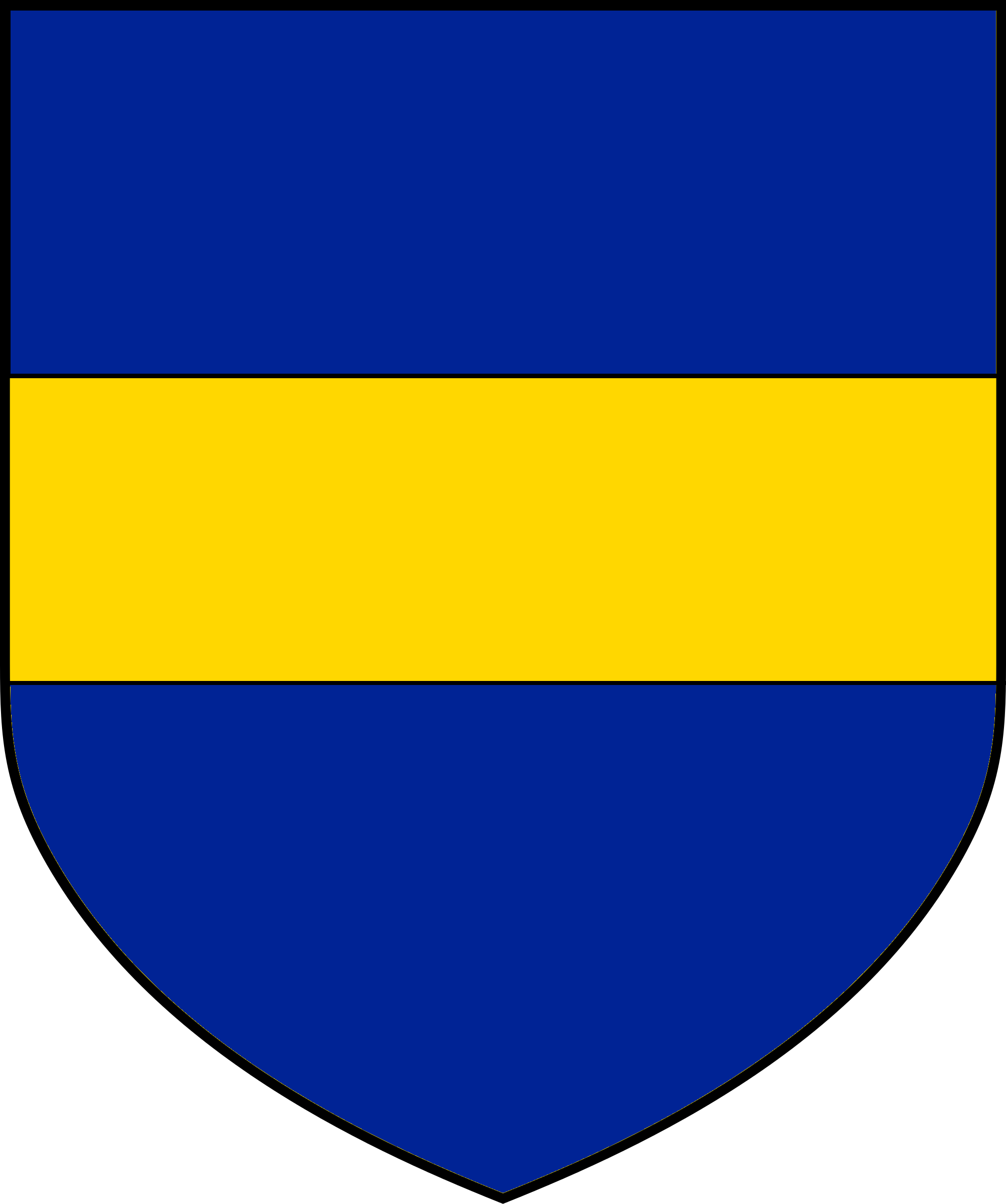

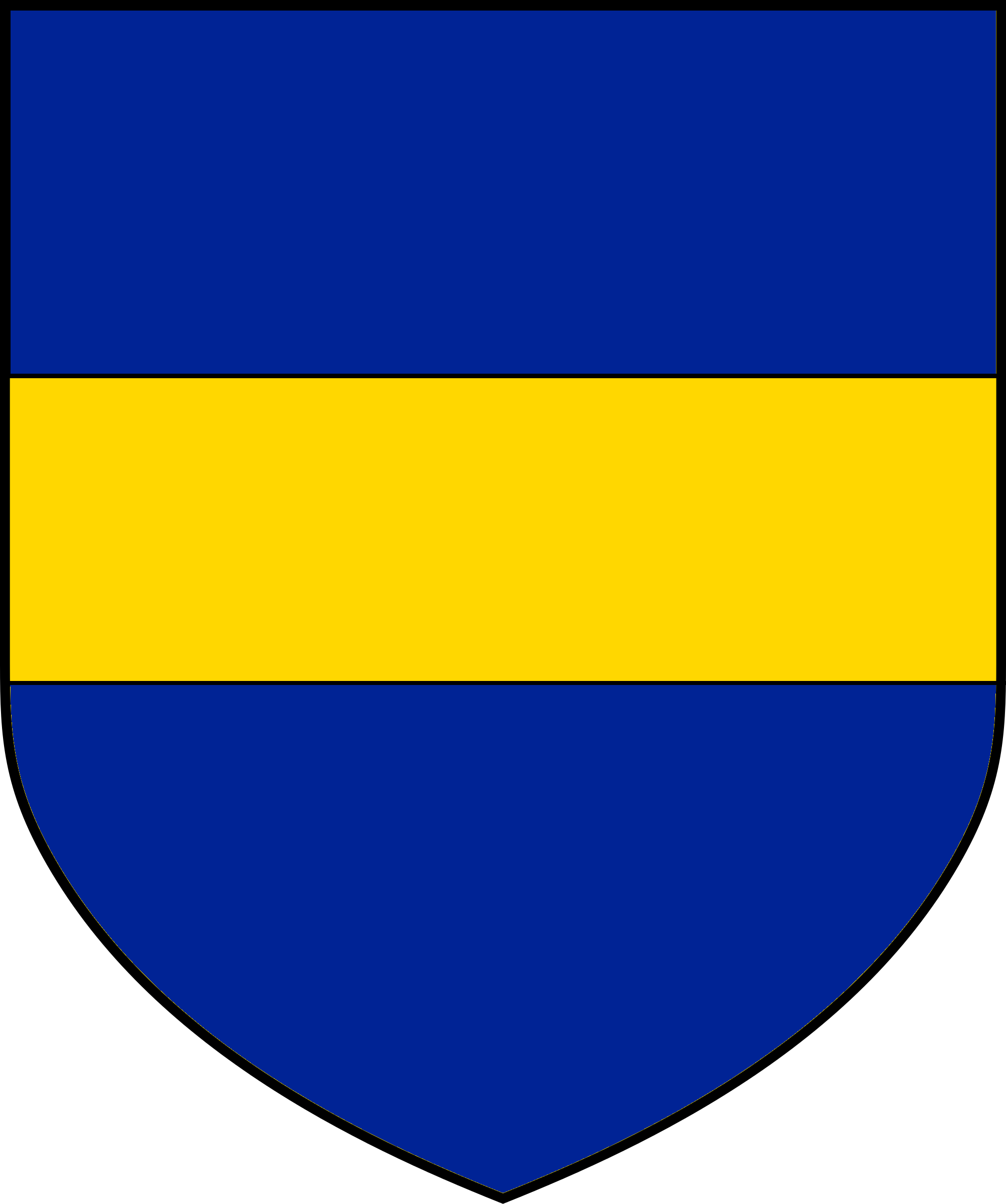

D'azur à fasce d'or

La commune de Quierzy utilise inversées les

couleurs de la famille De

Quierzy ou De Chérisy

|

Emiettement de la

terre de Quierzy

Dès le XIVe siècle, la terre de Quierzy, qui

comprenait

plusieurs fiefs, commence à s'émietter. On

distingue le

fief de Quierzy et Camelin, le fief de la Jonquière, le fief

de

La Motte et le fief de la Tour Roland.D'azur à la fasce

d'or.

La commune de Quierzy relève et inverse les couleurs de la

famille De Quierzy, ou De Chérisy, dont est issu notamment

Nivelon de Querzy ou de Chérisy, mort en 1307 à

Bari, 60e

évêque de Soissons et croisé, fils de

Gérard

II, seigneur de Quierzy et d'Agnès de Longpont.

- Le fief de Quierzy et Camelin

comprenait « Un manoir à Kierzy, entre les

fossés

et les murs qui sont entour, excepté la Tour de grez qui

siet

entre les maisons du dit manoir pardevers la rivière d'Oise

;

tout le village de Kierzy, excepté ce qui s'étend

entre

le pont de Clerc et le pont de Neuf-mois, avec la justice et seigneurie

jusqu'au rû du moulin de Pontchiaux (Poncel en 1600) ; les

terres

et le village de Camelin et les terres de Manicamp du

côté

de Chauny. »

- Le fief de La Motte

était situé entre le Pont de Clerc et le pont de

Neuf-mois, ce que l'on appelle aujourd'hui le hameau de Lamotte et le

petit Quierzy.

- Le fief de la Tour Roland

se trouvait au-delà de l'Oise, le pré de la Tour

Roland ?

Où s'élevait la tour de grez, siège de

ce fief ?

- Le fief de la Jonquière

s'étendait jusqu'au territoire de Saint-Paul-aux-Bois. Le

bois de Fêve en faisait partie.

Le fief de Quierzy

passe aux mains des Chérisy, puis des Montmorency,

des

Roye, des Halluin, Brûlart et Bussy-Rabutin

jusqu'à la

révolution.

Les paysans de la Jacquerie de 1358 gagnent le

Soissonnais, le Laonnois

et le Noyonnais. Ils y détruisent les forteresses. Quierzy

n’est pas épargné. La destruction de

l’église de la Capelette daterait de cette

époque.

Haut de page

|

|

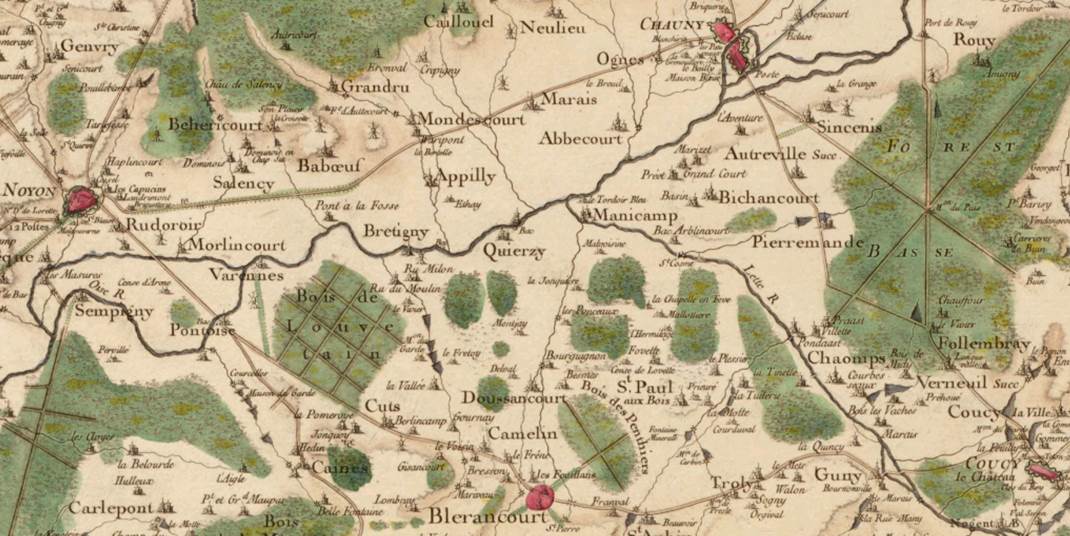

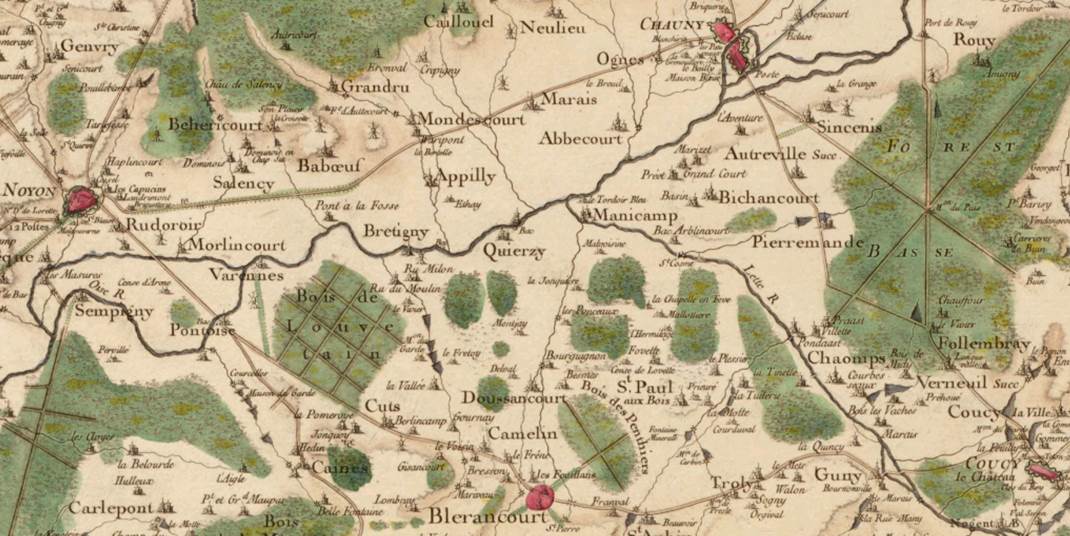

Extrait de la Carte des Cassini

La Capelette

|

|

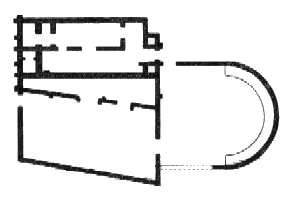

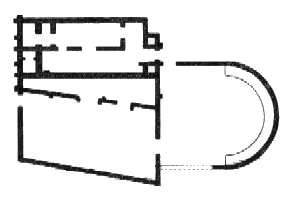

| Plan

général des fouilles de 1916 (env. 130 m x 95 m) |

Il existait encore au XIXe siècle rive

gauche de l'ancien cours de l'Ailette des restes de murs qui permirent

d'entreprendre des fouilles et d'identifier, les "fondations d'une

ancienne église construite sur les ruines d'un ancien

château mérovingien" (Bulletin

Archéologique de Soissons, 1868). Capelette signifie petite

chapelle.

Avec ces premiers éléments,

de nouvelles fouilles sont entreprises en 1916 par

l'historien de l'art allemand Georg

Weise à la recherche du

palais de Charlemagne ...

Interrompues par les inondations puis la

reconquête de Quierzy par les français en mars

1917, les fouiles confirment l'importance du site.

Il a tout d'abord existé à

cet endroit une villa gallo-romaine du IVe siècle,

qui correspond à l'implantation par les romains sur le

déclin de colons (barbares infiltrés

pacifiquement) pour défendre l'empire et cultiver le sol.

La villa gallo-romaine est

généralement un ensemble en bois et torchis plus

ou moins fortifié entouré d'une palissade et d'un

fossé et regroupant dans une première cours les

communs, les logements du personnel du domaine, la basse-cours et dans

une seconde les greniers, les écuries et l'habitation du

propriétaire. Les villae plus importantes sont

dotées d'une forteresse ou d'une simple tour

protégée par un fossé qui sert

d'habitation. A proximité se trouvent des exploitations

familiales plus petites dépendantes de la villa.

Au siècle suivant, lors des grandes

invasions, les Francs constituent au nord de la Gaule un

véritable royaume, qui à l'avènement

de Clovis joint l'Oise au sud. Quierzy est sur la frontière

et c'est sans doute à cette époque que la villa

gallo-romaine fait place à une villa

mérovingienne semble-t-il plus petite,

fortifiée à la romaine avec donjon, palissade et

fossé.

|

|

Photo Roger

Agache

Quierzy : site royal en péril ?

Jean-Claude Malsy

Revue archéologique de l'Oise 1973 |

De ces greniers-forteresses,

Clovis part

à la conquête de la Gaule battant tout d'abord en

juillet 486 Syagrius à Soissons, dont il fait sa capitale.

A la mort de Clovis en 511, le royaume est

partagé entre ses fils, Quierzy est en Neustrie, sur la

frontière avec l'Austrasie. La forteresse

stratégique est certainement alors non seulement

améliorée mais aussi

fréquentée par les rois francs à la

recherche de l'unité du royaume, sur les traces de Clovis ...

Cette construction est très

tôt transformée en abbaye

fortifiée (Monastère Saint-Remy de

Quierzy ?).

Selon "l'archéologue aérien" Roger Agache, Quierzy serait parmi

les grands palais du haut Moyen Âge le seul dont

l'emplacement est discernable.

La Motte

|

|

Plan

du Palais de

Samoussy (env. 90 m x 60 m)

avec son fossé semi-circulaire semblable à celui

de Quierzy

(d'après G. WEISE) |

Une nouvelle villa

mérovingienne est édifiée

plus près de l'Oise bien qu'il n'en soit fait mention

qu'ultérieurement, en 709. C'est cette seconde villa qui va

être agrandie pour devenir le

palais de Charles Martel et de ses descendants

Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le

Chauve.

Le palais carolingien est

généralement établi au centre

d'exploitations rurales plus petites et abrite une population de

paysans, d'artisans, de clercs, de fonctionnaires dans des

bâtiments plus ou moins grands. Il reçoit le roi

et sa suite au gré des fêtes religieuses, des

grandes chasses de printemps et d'automne, des assemblées

générales ou des expéditions

militaires. Il y eut également un atelier

monétaire à Quierzy.

La demeure est séparées des

bâtiments agricoles par un fossé ou un cours

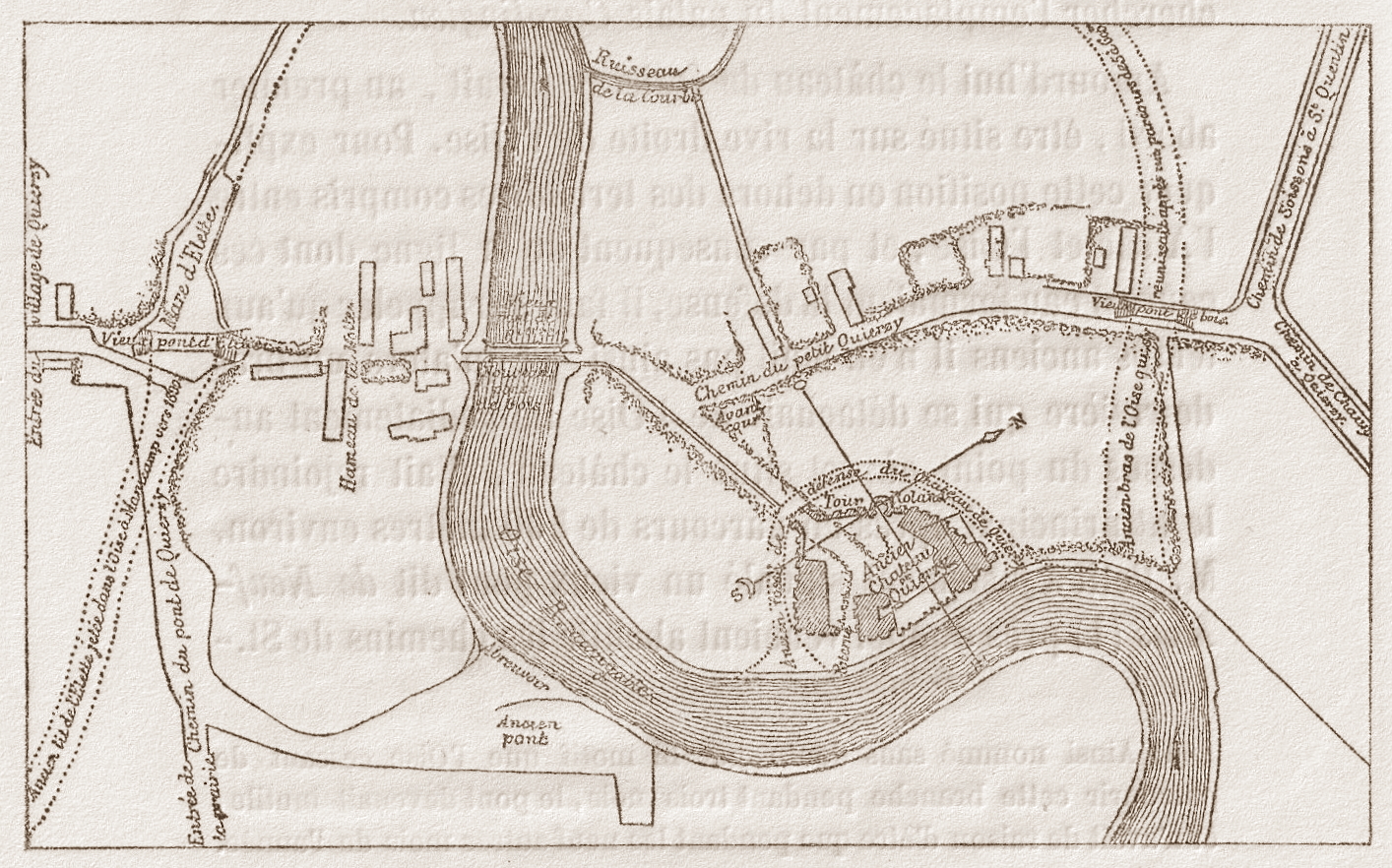

d'eau. A Quierzy, les bras de l'Oise et de l'Ailette

formaient idéalement plusieurs bras et donc autant

d'enceintes. L'Ailette se jetait alors dans l'Oise à Quierzy

et non à Manicamp comme aujourd'hui. Il fut ainsi possible

d'établir à Quierzy un port sur l'Oise navigable.

Plusieurs ponts permettaient de franchir les

différents cours d'eau. Sur celui de la Fosse-Barre, le bras

nord de l'Oise, aujourd'hui à peu près recouvert

par le Canal Latéral à l'Oise, passait la voie

mérovingienne qui allait de Compiègne

à Saint-Quentin, en suivant la rive gauche de l'Oise

jusqu'à Quierzy, où elle traversait cette

rivière, pour aller rejoindre la voie romaine de Soissons

à Saint-Quentin.

Mais ces différents cours d'eau

expliquent également les hésitations des

historiens quant à la situation exacte du Palais de Quierzy

et les revendications territoriales le concernant. Selon que l'on prend

en effet l'un ou l'autre des bras de l'Oise et de l'Ailette pour le

principal, le Palais se trouve sur la rive gauche ou sur la rive droite

!

Or, la rive gauche de l'Oise appartenait

au Soissonnais et l'autre au Noyonnais

tandis que l'Ailette délimitait le Soissonnais du Laonnois.

Ainsi, le palais de Quierzy pouvait appartenir au Noyonnais, au

Soissonnais ou au Laonnois, et devenir terre de Neustrie ou

Soissonnaise, ... propriété de l'Evêque

de Noyon, réclamée par les Sires de Coucy une

fois la région dévastée à

la fin du IXe siècle par les Normands, qui se regroupent

dans le port de Quierzy.

Abandonné par les rois, le Palais royal

a fait place à une forteresse seigneuriale

(Evêques de Noyon / de Chérisy).

On devine encore aujourd'hui rive

droite de l'ancien cours de l'Ailette notamment un fossé

semi-circulaire identique à celui du Palais de Samoussy.

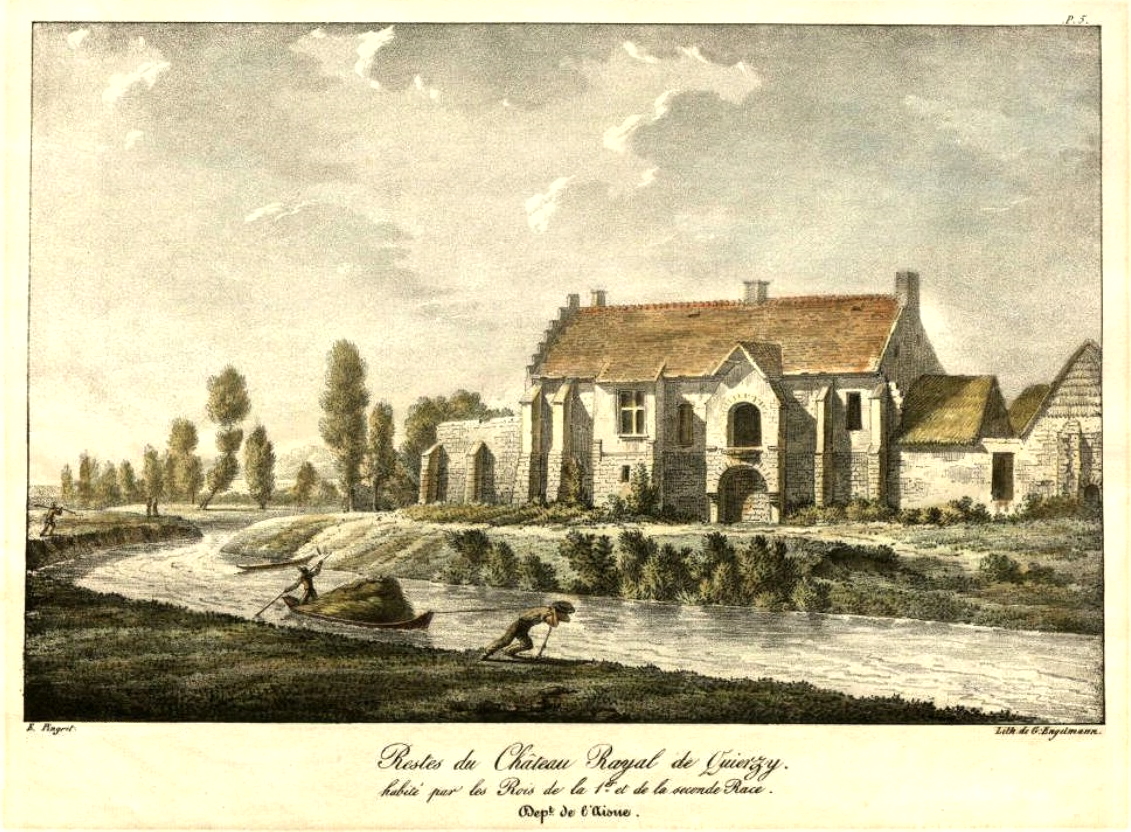

Le château

L'actuel

château

de Quierzy a

été rebâti au XVIe siècle

à l'emplacement de la forteresse des Evêques de

Noyon, aujourd'hui rive droite de l'Oise. Il y avait au nord du

château un "Ancien bras de l'Oise qui s'y

réunissait après un parcours de 5 à

600

m", selon le plan extrait des Recherches sur l'Emplacement de

Noviodunum et divers autres lieux du Soissonnais

de Peigné-Delacourt (1859). Un "vieux pont de bois"

traversant

ce bras nord menait aux chemins de Chauny à Quierzy

à

droite et Soissons à Saint-Quentin à

gauche.

Il existe encore une tour

visible à cet endroit, la tour Roland.

Château de Quierzy

(8

Fi 1228

8 Fi 1229,

8 Fi 1230)

Amédée

Piette (1808-1883) - Archives

Départementales de l'Aisne

Vue

générale de l'église de 1865, la porte

de

l'ancien prieuré au second plan (8 Fi 1223) - L'église de 1865 faisant face au face

sud-est, le prieuré à sa gauche (8 Fi 1224)

Amédée

Piette (1808-1883) - Archives

Départementales de l'Aisne

Le prieuré

Situé au coeur du

village actuel, le

prieuré (Saint-Martin ?) s'élevait à

l'origine à proximité du château

carolingien. Ce prieuré était vide de religieux

au XVIe siècle. Vendus en 1790, les bâtiments

furent en partie détruits. L'église primitive qui

existait encore au milieu du XIXe siècle, mais en mauvais

état, fut remplacée entre 1855 et 1865 par une

église néo-gothique, détruite au cours

de la Première Guerre mondiale

et remplacée par une nouvelle construite entre 1920

et 1930. De cet établissement

religieux clunisien, il ne reste aujourd'hui que les ruines du logis

prioral. Une tourelle en encorbellement du mur de clôture,

protégée MH en 1928, a disparue depuis

...

Porte de l'ancien

prieuré (8 Fi 1225), Porte et tourelle d'angle du

mur de l'ancien prieuré, clocher de

l'église à gauche (8 Fi 1227), Tourelle d'angle du mur de

l'ancien prieuré (8 Fi 1226)

Amédée

Piette (1808-1883) - Archives

Départementales de l'Aisne

Ce site fait

également l'objet de fouilles sommaires en 1916-1917

menées par Georg

Weise puis dans les années 70.

Les vestiges du logis

prioral en totalité, les murs d'enclos

incluant la base de l'ancienne tourelle d'angle disparue sont inscrits

MH depuis 2007, au moment

d'un projet de destruction initié

soutenu par le

maire de la

commune

!

Plan

de la villa mérovingienne du prieuré (G. Weise)

Aujourd'hui,

une simple pierre au centre du village

rappelle la prestigieuse histoire de Quierzy.

|

Bibliographie

sommaire

Melleville - Notice historique

sur Quierzy ; Paris, Dumoulin. - In-8° de 3 f.

1/4 - 1853

Ferdinand

Lot lien - Les jugements d'Aix et de Quierzy (28 avril et 6 septembre

838) - Bibliothèque de l'école des

chartes - Année 1921 - Volume 82 - Numéro 1

- p.

281-315

Abbé

Th. Carlet / Abbé N. Caillet - Annales

de Quierzy - publiées en 1935 par

le

Comité Archéologique et Historique de Noyon (Ed.

A. Baticle - Chauny).

Merci à Alain Labruyère.

|

Nous

devons également au Chanoine Carlet

l’ancienne église de Quierzy qu’il

souhaitait « digne

non seulement de la religion catholique,

mais aussi des souvenirs qui donnent à ce village une place

intéressante dans l'histoire de l'Eglise et de la France

».

Le chanoine Carlet aurait désiré graver sur le

fronton de l'église nouvelle cette pensée

cueillie dans un diplôme de Thierry IV :

«

En

maintenant les œuvres de nos ancêtres, nous

assurons la stabilité des nôtres

».

|

L'Abbé

Carlet

mentionne plusieurs notices sur le Palais Royal de Quierzy :

- Damien de Templeux,

Description du Duché de Valois

- Hadrien de Valois,

Notitia Galliarum

- Mabillon, Disquisitio de

Carisiaco traduit en français par Bruzen de la

Martinière, Grand Dictionnaire Géographique

- P. Christophe

Labbé, Histoire Manuscrite de Chauny, 1715

- L'Abbé

Carlier, Histoire du Duché de Valois

- L'Abbé

Colliette, Mémoires pour le Vermandois

- M. Melleville,

Historiographie du Département de l'Aisne, 1851

- M. Suin, Historiographie

du Département de l'Aisne, 1849

- M. le Baron de la

Fons-Melicocq, ?, vers 1855

- M.

Peigné-Delacourt, Supplément aux Recherches sur

l'emplacement de Noviodunum et de divers autres lieux du Soissonnais,

1859

- M. Petit, renseignements

fournis aux assises de la Société des Antiquaires

de Picardie, en l856

- M. Poquet, Rapport

à l'occasion d'une visite de la

Société Soissonnaise à Manicamp et

Quierzy

J

F L Devisme, Manuel

Historique du Département de l'Aisne, Laon, 1826

Dietrich

Lohrmann, Trois

palais

royaux de la vallée de l'Oise d'après les travaux

des érudits mauristes

: Compiègne, Choisy-au-Bac et Quierzy, 1976

Jean-Claude

Malsy - Quierzy : site royal en péril ? Revue

archéologique de l'Oise - Année 1973 - Volume 3 -

Numéro 1 p. 11

Georges

Samson - Le Palais de Quierzy et les

villas dépendantes de celui-ci du VIe au Xe siècle

- publié vers 1973 par le Groupe

Archéologique du

Noyonnais

Kaiser Reinhold. Aspects de

l'Histoire de la civitas suessionum et du diocèse de

Soissons aux époques romaine et mérovingienne

- Cahiers archéologiques de Picardie. N°1, 1974. pp.

115-122 (PDF

1,2

Mo)

Philippe Racinet -Les

prieurés clunisiens en Picardie au Moyen Age et au

XVIème siècle - Revue

archéologique de Picardie - Année 1982 -Volume 4

- Numéro 1 - pp. 199-230

Georges Samson - Essai de

datation du site carolingien de Quierzy-sur-Oise - Revue

archéologique de Picardie - Année 1985 - Volume 1

- Numéro 1 - pp. 132-136 (PDF 1,2

Mo)

Philippe

Racinet - Bretigny, Quierzy et Notre-Dame-en-Faves : trois

prieurés clunisiens au nord du diocèse de

Soissons (XIIe-XVIe siècles) - Revue

archéologique de Picardie lien Année 1989 -

Volume 3 - Numéro 1 - pp. 229-236

Pierre Riché

- La vie quotidienne dans l'empire carolingien

- Hachette 1973

François-Guillaume

Lorrain - Quierzy, capitale de la France

- "Voyage en France : retour sur quelques

lieux qui ont

fait notre pays" Le Point

http://www.lepoint.fr/histoire/quierzy-capitale-de-la-france-1-28-02-2015-1908676_1615.php

http://www.lepoint.fr/histoire/quierzy-capitale-de-la-france-2-01-03-2015-1908832_1615.php

Ce

travail a été également

réalisé grâce aux notes de

mes grand-parents, qui furent respectivement Institutrice et

Secrétaire de Mairie à Quierzy, aux recherches

commencées par mon père, ...

Archives

départementales de l'Aisne

Haut de page

|