|

|

||

|

|||

|

Quierzy, résidence royale | Avant 1914 | La Grande Guerre | La Guerre 1939-1945 | Autour de Quierzy | Liens | Contact |  |

|

|

|||

|

|

||

|

|||

|

Quierzy, résidence royale | Avant 1914 | La Grande Guerre | La Guerre 1939-1945 | Autour de Quierzy | Liens | Contact |  |

|

|

|||

|

Quierzy

avant 1914

La campagne de France de 1814 | La guerre de 1870-1871 | Cartes postales de Quierzy | Le chemin de fer à Quierzy | De Paris à Quierzy en automobile Quierzy

compte 414 habitants

au recensement de 1911, essentiellement des cultivateurs. Les maisons

traditionnelles sont en pierres blanches du Soissonnais et

les constructions du 19e siècle en briques

(la mairie, la gare, etc).

Le chemin de fer arrive à Quierzy  Le

chemin de fer arrive à Appily, à 3

kilomètres de Quierzy, le 21 octobre 1849

avec la

mise en service par la Compagnie

du chemin de fer du Nord du

tronçon de Noyon à Chauny de la

ligne Creil - Saint-Quentin - Jeumont. Le

chemin de fer arrive à Appily, à 3

kilomètres de Quierzy, le 21 octobre 1849

avec la

mise en service par la Compagnie

du chemin de fer du Nord du

tronçon de Noyon à Chauny de la

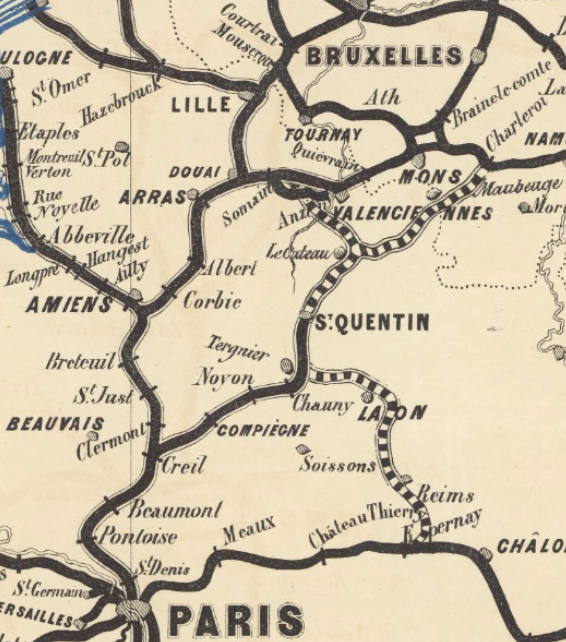

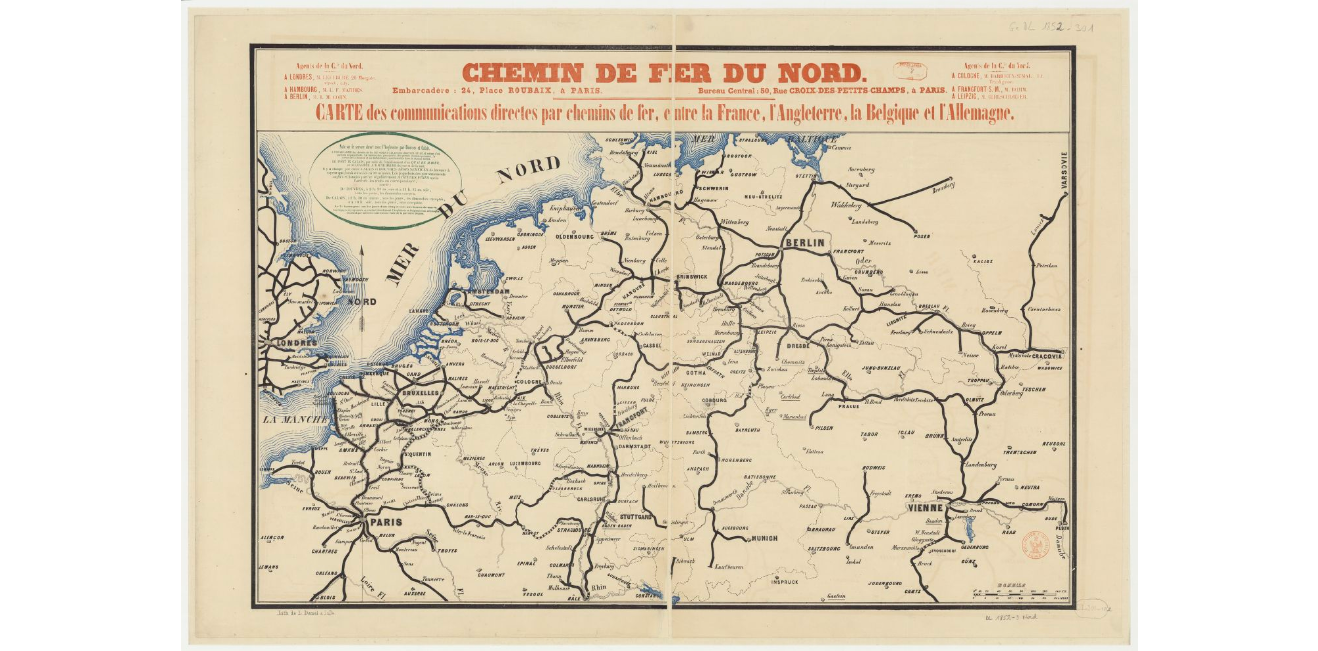

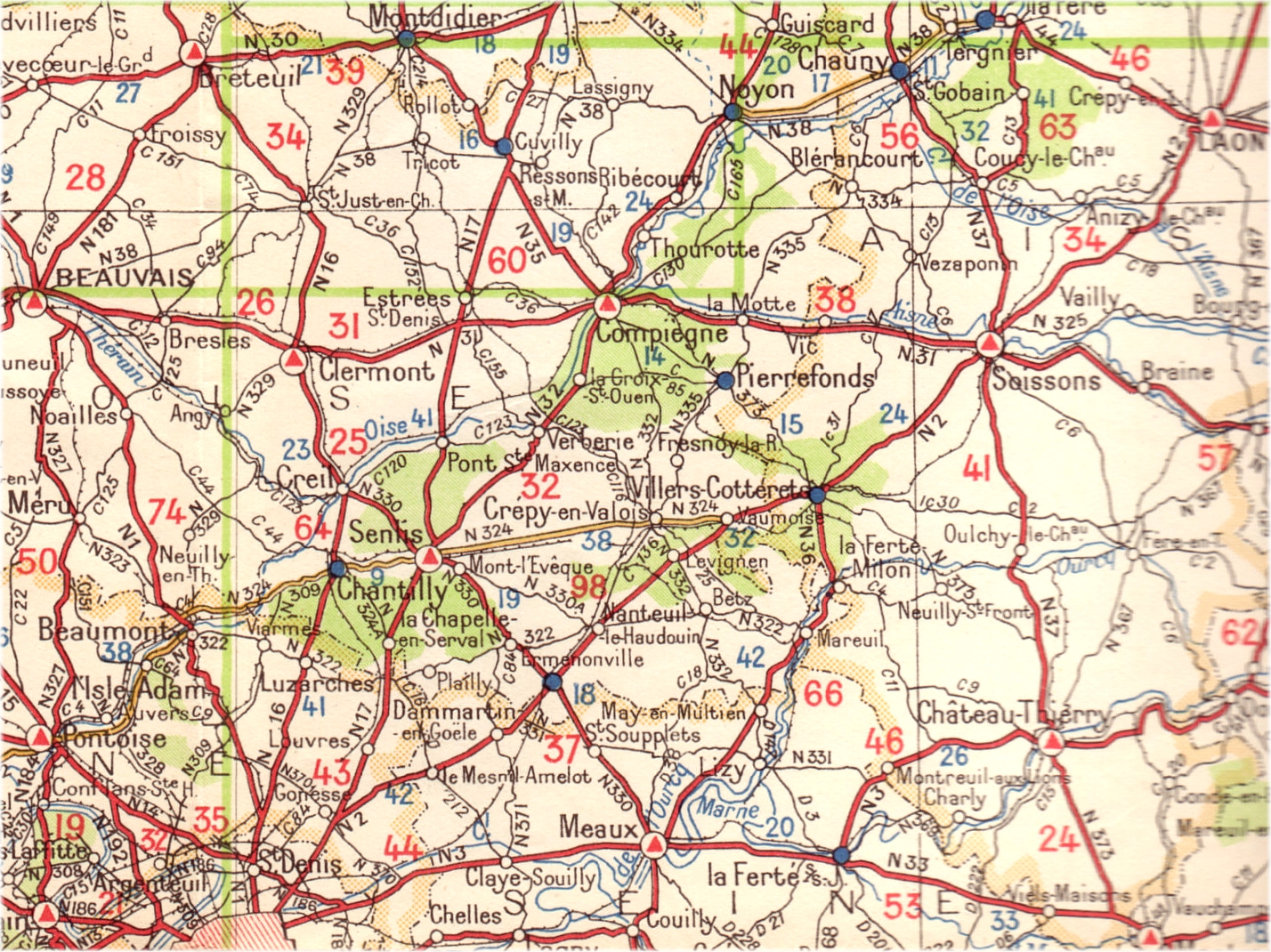

ligne Creil - Saint-Quentin - Jeumont.La ligne constitue un des deux grands itinéraires vers la Belgique lancés en 1845, l'un par Amiens (Somme) et Lille (Nord), l'autre par Saint-Quentin (Aisne), avec un tronçon commun entre Paris et Creil (Oise). L'importance économique de Saint-Quentin, grand centre industriel de la vallée de la Somme, et l'idée de relier plus directement Paris au sud de la Belgique et à la vallée inférieure du Rhin laissent apparaître cet embranchement comme nécessaire. La ligne d'Erquelines à Charleroi, bientôt achevée du côté Belge, apporte un élément favorable à cette réalisation, qui permettra de relier Paris à Cologne en 517 km contre 610 via Valenciennes et Malines. Elle ouvre de nouveaux marchés à l'industrie de l'Aisne, dont les glaces de Saint-Gobain, les verreries de Folembray ainsi que les produits chimiques, les toiles, laines et châles, et rapproche les laminoirs français du Nord des hauts-fourneaux de Charleroi. 1846, ouverture de la ligne de Paris à Creil par Pontoise (Epluches) De Paris à Creil, le premier tronçon jusqu'à Pontoise (gare d'Epluches, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, Seine-et-Oise) est lancé en septembre 1845. Dénué de grands ouvrages d'art, ce tronçon de 28,8 kilomètres est réalisé en moins de quatre mois et la ligne entre en service le 7 janvier 1846. Quelques jours plus tard, les voies sont ouvertes jusqu'à Creil (38,5 kilomètres) et Clermont-de-l'Oise. La section Paris - Creil - Clermont est inaugurée le 25 janvier 1846. Le convoi officiel parcourt ce tronçon à la vitesse moyenne de 24 kilomètres à l'heure. Il faut ainsi 2 heures 48 pour couvrir les 67,3 kilomètres de Paris-Centre à Creil. A comparer aux 11 à 16,4 kilomètres / heure avec arrêts de la diligence et de la malle-poste plus légère, qui permettent en 1850 3 h 06 à 4 h 33 de trajet de Paris à Creil pour 50 kilomètres.

1847, Compiègne La réalisation de la ligne entre Creil et Compiègne n'est entreprise que l'année suivante, en juin 1847, mais dure seulement quatre mois. Elle passe par Pont-Sainte-Maxence et Verberie. Le tronçon de 33,3 kilomètres est inauguré le 21 octobre 1847 : le train inaugural parti de Paris à huit heures arrive à Compiègne à onze heures, ayant parcouru 100,6 kilomètres, il quitte la ville à quatre heures et rejoint Paris en deux heures quinze, soit une moyenne de 33,5 km/h à l'aller et et 44,7 km/h au retour. La diligence et la malle-poste mettraient alors 4 h 56 à 7 h 17 pour parcourir les 80 kilomètres de Paris à Compiègne. 1849, Noyon La Révolution de 1848 ralentit les travaux de la section entre Compiègne et Noyon, longue de 23,5 kilomètres : elle n'est achevée qu'au début de l'année 1849, quinze mois après la précédente. Elle suit également la vallée de l'Oise de façon plus ou moins proche, et connaît les mêmes difficultés de réalisation : les terrassements sont particulièrement importants en raison de l'inconsistance du terrain, de nature argileuse très fluide. Sur plusieurs kilomètres, la ligne est établie en tranchée dans le coteau dominant l'Oise. Les rails sont par ailleurs fixés sur des traverses jumelées pour accroître la solidité de leur assise. Deux stations sont prévues, à Thourotte et Ourscamp. La ligne est ouverte officiellement le 26 février 1849, le lendemain de son inauguration par le président de la République lors d'une cérémonie fastueuse. Le discours du préfet de l'Oise précède le traditionnel banquet, aux écrevisses de Noyon. Il souligne l'importance du chemin de fer dans l'accélération des relations et pour l'économie locale : « Désormais Noyon et Compiègne sont devenus comme les quartiers distincts d'une même ville ; Paris n'est plus qu'à quelques heures et un seul jour va suffire aux transactions qui naguère exigeaient une moitié de la semaine et un surcroît de dépenses. » On peut estimer, en se basant sur les chiffres du voyage inaugural de Compiègne (100,6 km), le temps de parcours du voyage inaugural de Paris à Noyon (124,2km) entre 2 h 47 et 3 h 42. Il faudrait 6 h 06 à 9 h 05 à la diligence ou la malle-poste pour parcourir les 100 kilomètres de Paris à Noyon.  Vue de la gare d'Appilly avant 1914 en venant de Noyon Le tronçon de Noyon à Chauny, long de 17,2 kilomètres (soit 140,4 km depuis Paris par Pontoise-Epluches) est ouvert le 21 octobre 1849, huit mois après le tronçon précédent. L’inauguration officielle est prévue lors de l'ouverture de la totalité de la ligne. On peut pareillement estimer, en se basant sur les chiffres du voyage inaugural de Compiègne, le temps de parcours (avec un seul arrêt ?) de Paris à Chauny entre 3 h 09 et 4 h 11. Il faudrait 7 h 19 à 10 h 54 à la diligence ou la malle-poste pour parcourir les 120 kilomètres de Paris à Chauny. Une seule station est aménagée, à Appilly, entre Noyon et Chauny exactement à mi-distance (8,1 km), soit 132,3 km depuis Paris par Pontoise-Epluches. Il reste 3 kilomètres à parcourir pour rejoindre Quierzy. Ajoutons Il faudrait 7 h 19 à 10 h 54 à la diligence ou la malle-poste pour parcourir les 120 kilomètres de Paris à Chauny. 1850, Tergnier et Saint-Quentin Le tronçon de Chauny à Tergnier de 7,5 km sera mis en service le 1er janvier 1850 et le tronçon de Tergnier à Saint-Quentin via Montescourt de 22,3 km, le 23 mai 1850. L'inauguration aura lieu le 9 juin 1850. Le président de la République est accompagné par plus de quatre-cents invités. Le convoi inaugural quitte Paris à 10h et parvient à 13h45 à Saint-Quentin après un arrêt à Creil, soit 170,2 km parcourus à la vitesse moyenne de 45,3 km/h.  Carte des communications directes par chemin de fer entre la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne, 1852 1855, la frontière est atteinte à Jeumont (entre Maubeuge et Charleroi) La ligne de Saint-Quentin à Jeumont (Erquelinnes côté Belgique) par Bohain et Maubeuge, de 84,8 km, concédée à la Compagnie du chemin de fer du Nord en février 1852, sera mise en service le 11 août 1855. Elle se poursuit en Belgique jusqu'à Charleroi (286,1 km depuis Paris par Pontoise-Epluches). 1859, nouvel itinéraire par Chantilly En 1857 est lancée la construction d'importants ouvrages d'arts permettant un itinéraire plus direct de Paris à Creil par la plaine de France et Chantilly. La nouvelle ligne se détache de l'ancien itinéraire après la gare de Saint-Denis, près du fort de la Briche, coupe à travers le plateau calcaire du pays de France. Après la gare de Louvres, elle se dirige vers le nord et franchit le faîte par deux grandes tranchées. Le tracé se dirige alors vers l'Oise à travers une zone boisée. La vallée de la Thève, à proximité des étangs de Commelles, est franchie par un viaduc constitué de quinze arches de quarante mètres de hauteur et de 331 mètres de long. Après la gare de Chantilly, un autre viaduc, long de 440 mètres et haut de 21 mètres, le plus important du tronçon, permet à la ligne de franchir la vallée de la Nonette. Peu avant la jonction avec l'ancien itinéraire, entre Saint-Leu-d'Esserent et Creil, la ligne franchit l'Oise par un pont biais en pierre, de 330 mètres de long et de 40 mètres de haut. Le nouvel itinéraire de Saint-Denis à Creil, long de quarante-trois kilomètres (Pierrefitte, Villiers-le-Bel Goussainville, Louvres, Survilliers, Orry-la-Ville, Chantilly, Saint-Maximin), est mis en service le 1er juin 1859, n'accordant plus dès lors qu'un rôle de desserte secondaire à l'ancien itinéraire via Enghien-les-Bains et Epluches. Le trajet de Paris à Creil (50,3 km au lieu de 67,3) s'effectue dorénavant en cinquante minutes par les rapides de première classe, ce qui permet un gain de temps de trente minutes sur le trajet par Epluches. Outre le gain de temps, le raccourcissement du trajet, de dix-sept kilomètres, permet aux voyageurs une économie de deux francs sur le billet de première classe ! Chantilly est maintenant à 40,9 km de Paris, Creil à 50,3, Compiègne à 83,6, Noyon à 107,2, Appilly à 115,3 et Chauny à 123,4 km. L'ouverture de la ligne de Bruxelles via Saint-Quentin, puis du tronçon direct Saint-Denis - Creil en 1859, diminue la distance de Paris à Bruxelles de 370 à 309 kilomètres, et les deux capitales sont reliées en 6 h 15 min, à une vitesse moyenne proche de 50 km/h. 1880, le téléphone La Compagnie du Chemin de Fer du Nord, qui s'intéresse au téléphone pour remplacer ses télégraphes, se livre à des recherches et dès 1880 réussit une première transmission entre Paris et Saint-Quentin (140 kilomètres) ... Le Téléphone à Quierzy en 1880  Vue de la halte gare de Quierzy avant 1914 en venant de Noyon

Vues de la gare de Marest-Quierzy avant 1914

1905, quadruplement de la ligne entre Paris et Survilliers Le succès de la ligne, nécessite rapidement le quadruplement des voies entre Paris et Creil. Deux nouvelles voies directes sont mises en service le 15 avril 1905, sur une trentaine de kilomètres entre Paris et Survilliers, celles de l'ancienne ligne sont désormais réservées au trafic banlieue. À cette occasion, tous les passages à niveau sont supprimés sur ce tronçon.

La ligne souffre des deux conflits mondiaux. Lors de la Première Guerre mondiale, une large partie de la ligne est au cœur des combats, ce qui entraîne de nombreuses destructions. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en retraite font sauter à l'explosif de nombreux ponts et viaducs autour de la capitale, la nuit du 25 au 26 août 1944 : le viaduc de la Canardière à Chantilly, ainsi que tous les ponts sur l'Oise dont celui de Laversine sont coupés. Le trafic est fortement désorganisé ; seule la ligne Paris – Hirson est alors entièrement praticable sur le réseau Nord au départ de Paris. La ligne est rouverte dans son intégralité le 30 septembre 1945.

Les matériels Vapeur À l'origine, les machines de vitesse pour trains de voyageurs à roues de grand diamètre sont du type 120 (1 essieu porteur et 2 essieux moteur) ou 021 (2 essieux moteur et 1 essieu porteur). Au début du XXe siècle, les 120 sont transformées en 220 (2+2). Dans les années 1920, les puissantes Super-Pacific du Nord, des compound à 4 cylindres et surchauffe de la série 3.1201 à 3.1240, vont couvrir jusqu’à trois allers-retours entre les deux capitales, en 3h45 min pour les trains sans arrêt. Diesel Mise en service à partir de juillet 1934 des Trains Automoteurs Rapides (TAR) construits de 1934 à 1938 au profil aérodynamique et décoration sobre, très moderne à l’époque. Après la Seconde guerre mondiale, des machines à vapeur continuent de rouler entre Paris et Bruxelles jusque vers 1956. Le trafic est encore marqué par l’absence d’électrification lors du lancement des Trans-Europ-Express en mai 1957 ce qui oblige les réseaux à fournir dans un premier temps des éléments automoteurs : rames RGP de la SNCF, autorails allemands VT08, puis élégants VT11, sur le Dortmund-Paris, ou rames hollando-suisse RAm, 20 ans après les TAR, retirés du service dans la foulée. Electrique BB 30000 1961-1970 CC 40100 1964-1970

Les derniers Trans-Europ-Express (CC 40100) remplacés par le Thalys en 1996 Les autres moyens de transport

Les chemins de fer secondaires A côté de la ligne principale Creil - Saint-Quentin - Jeumont de la Compagnie du Chemin de Fer du Nord, plusieurs lignes secondaires se développent autour de Quierzy à partir de 1860. 1860, Chauny - Saint-Gobain Une première ligne relie Chauny à la Manufacture de glaces de Saint-Gobain (12 km) à partir de 1860 par Sinceny, Autreville, Rond d’Orléans, Barisis. Il s’agit d’une voie normale de 1,435 m. Elle est exploitée par la Compagnie du Nord de 1860 à 1869, par la Compagnie des Manufactures de glaces de St-Gobain, Chauny et Cirey (CSG) de 1869 à 1983 puis par la SNCF à partir de 1983. La ligne est fermée au trafic voyageurs en 1950 puis au trafic marchandises en 1993. Atlas des lignes de chemins de fer disparues 1892, Anizy-Pinon - Rond d’Orléans Il faut ensuite attendre 1892, pour l’ouverture par la Compagnie du Nord la ligne Anizy-Pinon - Rond d’Orléans (15 km, voie de 1 m) par Landricourt, Jumencourt, Coucy-le-Château-Halte, Coucy-le-Château, Verneuil-sous-Coucy, Le Parc, Folembray. La gare d’Anizy-Pinon se trouve sur la ligne Paris-Soissons-Laon et permet également de rejoindre Reims. La ligne Anizy-Pinon - Rond-d’Orléans ferme au trafic voyageurs en 1937 puis au trafic marchandises en 1944. Atlas des lignes de chemins de fer disparues 1909, Chauny - Coucy-le-Château par Manicamp En 1909 est ouverte la ligne Chauny - Coucy-le-Château (31 km, voie de 1 m) par la Compagnie des chemins de fer départementaux de l’Aisne (CDA), créée en 1905, qui devient en 1922 Compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est. La ligne passe par Sinceny (sur la ligne Chauny - Saint-Gobain), Bichancourt, Manicamp, Bourguignon-Besmé, Camelin, Blérancourt, Saint-Aubin, Trosly-Loire, Guny (ligne de Soissons), Coucy-le-Château (près de la plateforme d’artillerie du Montoire de 14-18) où elle rejoint la ligne Anizy - Chauny. En 1917, entre Camelin et Coucy, la ligne est complétée par une voie normale (quatre rails = double écartement 1 m et 1,435 m). La section métrique Chauny - Camelin (18 km) ferme entre 1942 et 1948, la section normale Camelin - Coucy-le-Château (13 km) en 1963. Atlas des lignes de chemins de fer disparues Avec l'ouverture de cette liaison, Quierzy dispose désormais à Manicamp d'un accès vers Blérancourt, Coucy. Surnommé le Tacot vers la fin, ce train, une vieille loco et deux voitures inconfortables, est bondé les jours de marché. A Marest-Quierzy, on se rend à Chauny, Noyon et bien sûr Paris et Saint-Quentin 1910, Tergnier - Saint-Gobain En 1910, est ouverte une ligne électrique Tergnier - Saint-Gobain (15 km, voie de 1 m) exploitée par la Société du tramway de Tergnier à St-Gobain et Anizy-Pinon de 1910 à 1913, par la CDA de 1913 à 1934 puis par la Compagnie des chemins de fer du Nord-Est à partir de 1934. La ligne ferme en 1940. Atlas des lignes de chemins de fer disparues 1917, Appilly - Camelin Enfin, en 1917, l’armée française établit une ligne entre Appilly (sur la ligne Paris-Nord Saint-Quentin) et Camelin (sur la ligne Chauny - Coucy-le-Château) pour l’approvisionnement du front (6 km, voie normale). La ligne est ouverte à la circulation civile en 1919, exploitée par la CDA et ferme en 1928. Atlas des lignes de chemins de fer disparues Les matériels

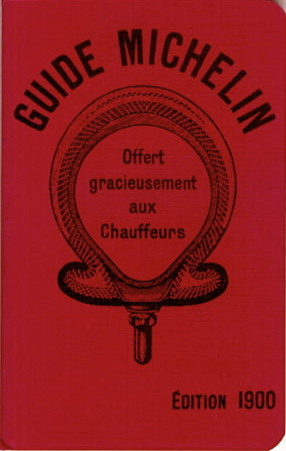

Sources - François et Maguy Palau, Le rail en France - Les 80 premières lignes 1820 - 1851 - Loi relative au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, avec embranchements de Lille sur Calais et Dunkerque, au chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, et au chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck, N° 12096 - 15 juillet 1845, Bulletin des lois du Royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, série IX, vol. 31, no 1221, 1845, p. 116 - 176 - Ordonnance royale qui approuve l'adjudication passée, le 20 décembre 1845, pour la concession du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, N° 12527 - 29 décembre 1845, Bulletin des lois du Royaume de France, Paris, Imprimerie Royale, série IX, vol. 31, no 1266, 1845, p. 1264 - 1265 - Décret qui approuve la convention passée, le 18 février 1852, entre le ministre des Travaux publics et la Compagnie du chemin de fer du Nord, N° 3716 - 18 février 1852, Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série X, vol. 9, no 496, 1852, p. 527 - 531 - Le temps de la route exclusive en France : 1780-1850, Jean-Marcel Goger, Persée - Atlas des Chemins de Fer des Hauts de France, Lignes secondaires du département de l'Aisne - Atlas des lignes de chemins de fer disparues - FACS Patrimoine Ferroviaire De Paris à Quierzy en automobile à la belle époque   Un

nouveau moyen de locomotion fait son apparition sur les routes au

début du 20e siècle : l'automobile. Le premier

Guide Michelin est édité en 1900.

Mais

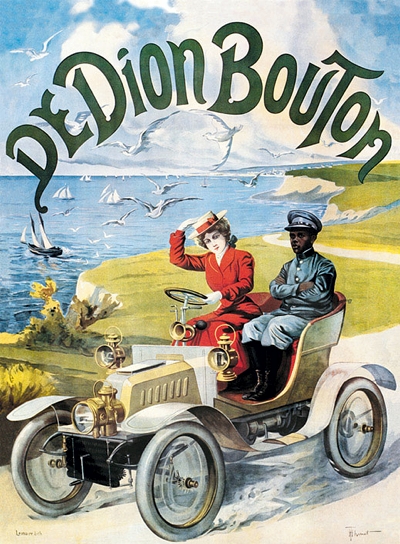

l'automobile constitue un luxe encore rare. De Dion-Bouton

est le plus

important fabricant d'automobiles au monde avec une production de 400

automobiles et 3 200 moteurs pour l'année 1900. A peine 3

000

automobiles circulent alors en France, il y en aura 107 000 en

1914. Un

nouveau moyen de locomotion fait son apparition sur les routes au

début du 20e siècle : l'automobile. Le premier

Guide Michelin est édité en 1900.

Mais

l'automobile constitue un luxe encore rare. De Dion-Bouton

est le plus

important fabricant d'automobiles au monde avec une production de 400

automobiles et 3 200 moteurs pour l'année 1900. A peine 3

000

automobiles circulent alors en France, il y en aura 107 000 en

1914.Puissance et vitesse augmentent rapidement, la De Dion Bouton Populaire K1 quatre places de 1902, propulsée par un moteur monocylindre de 764 cm3 développant 8 cv atteint la vitesse maxi d'environ 30 km/h et la Renault AG de 1905 à moteur bicylindre 1 250 cm3 de 8 cv (modèle le plus répandu de Taxi de la Marne en 1914) atteint les 40 km/h maxi. Dans le même temps, en compétition, les 120 km/h sont dépassés en 1902. Cependant, dès 1893, une ordonnance du Préfet de Police de Paris concernant « le fonctionnement et la circulation, sur la voie publique, dans Paris et dans le ressort de la Préfecture de Police, des véhicules à moteur mécanique ... » limite la vitesse à 12 kilomètres à l’heure, dans Paris et dans les lieux habités et 20 kilomètres, en rase campagne, « sur les routes en plaine, larges, à courbes peu prononcées et peu fréquentées » (Ordonnance du 14 août 1893). En 1899, un décret du Ministère des travaux publics, applicable à l'ensemble du territoire national, fixe la vitesse maximale autorisée à 30 km/h en rase campagne et 20 km/h dans les agglomérations (Décret du 10 mars 1899, qui ne sera aboli que par la loi du 31 décembre 1922, le premier Code de la route fixant d'autres règles).   On

pourait dès lors imaginer un temps de

parcours pour 113

kilomètres

de Paris centre à Quierzy de 4 heures

30 à 25 km/h

de moyenne, sans arrêt pour ravitaillement, panne, crevaison,

qui

sont fréquentes sur des chaussées ne

permettant

guère ces vitesses vertigineuses, comme l'indiquent

les

précieux guides routiers de la belle époque ... On

pourait dès lors imaginer un temps de

parcours pour 113

kilomètres

de Paris centre à Quierzy de 4 heures

30 à 25 km/h

de moyenne, sans arrêt pour ravitaillement, panne, crevaison,

qui

sont fréquentes sur des chaussées ne

permettant

guère ces vitesses vertigineuses, comme l'indiquent

les

précieux guides routiers de la belle époque ... Le train, qui reste le principal moyen de locomotion pour les grands trajets, met à la même époque, on l'a vu, 2 heures 19 de Paris-Nord à Quierzy (On compte depuis 2017 et l'ouverture de la D1032 sur deux voies jusqu'à Noyon, 1 h 30 en voiture par l'Autoroute A1 pour parcurir les 130 km depuis Paris centre). A la belle époque, le trajet le plus direct depuis Paris empruntait la Nationale 2 de la Porte de la Villette à Gonesse, puis la Nationale 17 par Louvres et La Chapelle-en-Serval jusqu'à Senlis (43km), ensuite la Nationale 32 par Verberie, La Croix-st-Ouen, Compiègne (75 km), Ribécourt puis Noyon (99 km) et enfin la Nationale 38 entre Noyon et Chauny, soit 113 kilomètres jusqu'à Quierzy par Dampcourt. Les guides recommandent cependant aux chauffeurs différents itinéraires évitant les sorties est de Paris, le mauvais pavé des nationales et des agglomérations en privilégiant les routes macadamisées ou pittoresques. La Nationale 2 enièrement pavée est alors jugée " impraticable à l'automobile." Par les routes nationales Nationale 2, 17, 32 et 38 (113 kilomètres).

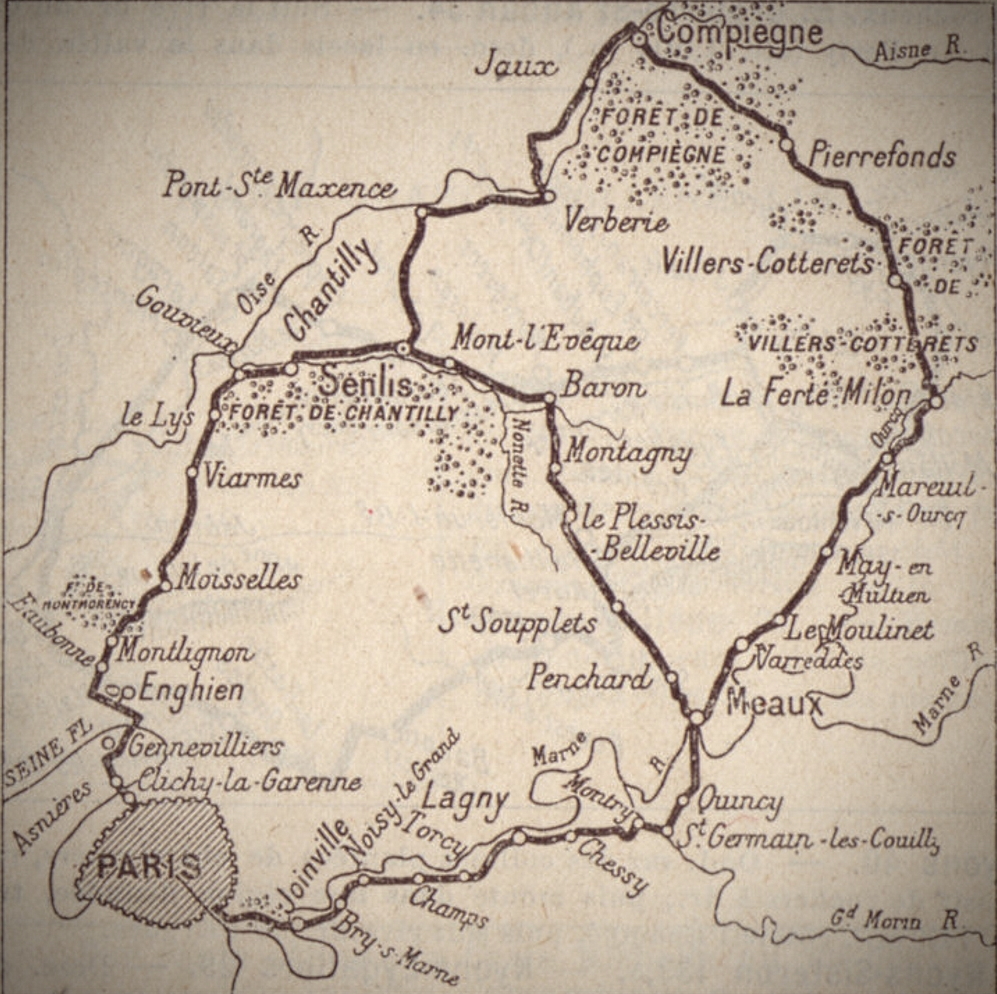

Par les itinéraires pittoresques Le Guide Michelin 1914 recommande aux automobilistes les sorties ouest et nord de la capitale, la porte de Clichy en l'espèce, puis des itinéraires plus pittoresques par les forêts de Montmorency, Chantilly, Compiègne (94 km, soit 19 km de plus que par l'itinéraire direct) et de Laigue par Clichy, Asnières, Gennevilliers, Enghien, Eaubonne, Montlignon, Moisselles, la Croix Verte, Viarmes, Le Lys, Gouvieux, Chantilly, Senlis, Verberie, Jaux, Compiègne puis plusieurs variantes possibles pour la fin du parcours : Compiègne puis Choisy-au-Bac, ou contournement de Compiègne en allant traverser l'Aisne au Francport, puis Ollencourt, Tracy-le-Val, Carlepont, Cuts et Brétigny (130 km au total). Une option touristique, et plus courte de quelques kilomètres sur la fin du parcours en évitant Noyon, qui restera longtemps intéressante ...

Par la voie de la Liberté Fin août 1944, les troupes américaines du Ve Corps venant de Paris foncent en direction du nord-est et libèrent Quierzy le 2 septembre. En quittant la capitale par Saint-Denis, on suit les traces de la 28e Division d’Infanterie américaine qui défile en ordre de bataille dans Paris le 29 août 1944, puis progresse en direction de Senlis, Verberie pour aller ensuite franchir l'Oise et l'Aisne vers Compiègne avec un partie de la 5e Division Blindée américaine. Près de Senlis, à Rully, Mémorial du lieutenant colonel Kent Fay de la 5th Armored Divsion, Mort pour la France à 35 ans le 30 aout 1944 uswarmemorials.org La 28e Division d’Infanterie poursuit par Noyon, Chauny, La Fère (109th) et Saint-Quentin (110th), le 112th par la Forêt de Compiègne avec les blindés de la 5th Armored Divsion. La 4e Division d’Infanterie américaine, qui fait également partie du Ve Corps, quitte Paris plus à l'est par le Bois de Vincennes en direction de Villers-Cotterets puis Cœuvres-et-Valsery, Nampcel, Marest. Evolutions ultérieures du parcours Peu de changements interviennent avant les années 60 entre Paris et Quierzy. Sur « l’itinéraire direct » Une chaussée à 3 voies est mise en service sur la section Vaud’herland-sud - Vaud’herland-nord de la N17 en septembre 1953 et sur la section Louvres-sud - Louvres-nord fin octobre de la même année (toutes deux seront élargies à 2x2 voies en 1975 et 1987). Des créneaux de dépassement sont aménagés entre Louvres et Surviliers en 1955. Ouverture de l'Autoroute du Nord

Il n'existe cependant pas avant 1986 de sortie sur l'A1 au sud de Compiègne (le diffuseur de Pont-Sainte-Maxence (sortie 9) est mis en service le 23 janvier 1986). La sortie doit donc se faire à Senlis ou à Compiègne - Ouest - Arsy (actuelle sortie 10), où la mise en voie express entre Compiègne et Ribécourt-Dreslincourt a mis près de 20 ans à aboutir (DUP de 1983) jusqu'à son ouverture le 26 janvier 2002. La deuxième phase de 8,8 kilomètres entre Ribécourt-Dreslincourt et Noyon (DUP de 2008), mise en service en mai 2017, permet enfin un trajet plus rapide malgré un détour de plusieurs kilomètres évitant les innombrables carrefours giratoires apparus sur la route "touristique" à partir de 1983. Sur « l'itinéraire touristique »

L'Auberge de la Croix Verte

en 2019

Plus loin, sur

la N309 / D909,

le contournement est de Viarmes avec ses carrefours giratoires ouvre entièrement

à l'automne 1990. https://routes.fandom.comFermeture de l'ancienne jonction N1-N309 près d'Attainville On poursuit ensuite par la D909 vers Le Lys puis par la D162 vers Gouvieux afin de contourner Chantilly par le nord, où la D44 permet de rejoindre la N16, qui contourne Creil dès 1970. Au nord de Creil, on emprunte la « nouvelle » D200 jusqu’à Pont-Ste-Maxence Nord, ouverte en 1970 également. L’aménagement d’un carrefour giratoire au nord Pont-Ste-Maxence et la prolongation de la D200 vers Compiègne sont réalisés au début des années 80. Qu’on arrive par la nouvelle D200 ou par l’ancienne N32, on contourne ensuite Compiègne par l’est, par l'Avenue de Royalieu, puis la forêt, en direction de la Clairière de l’Armistice. ___________

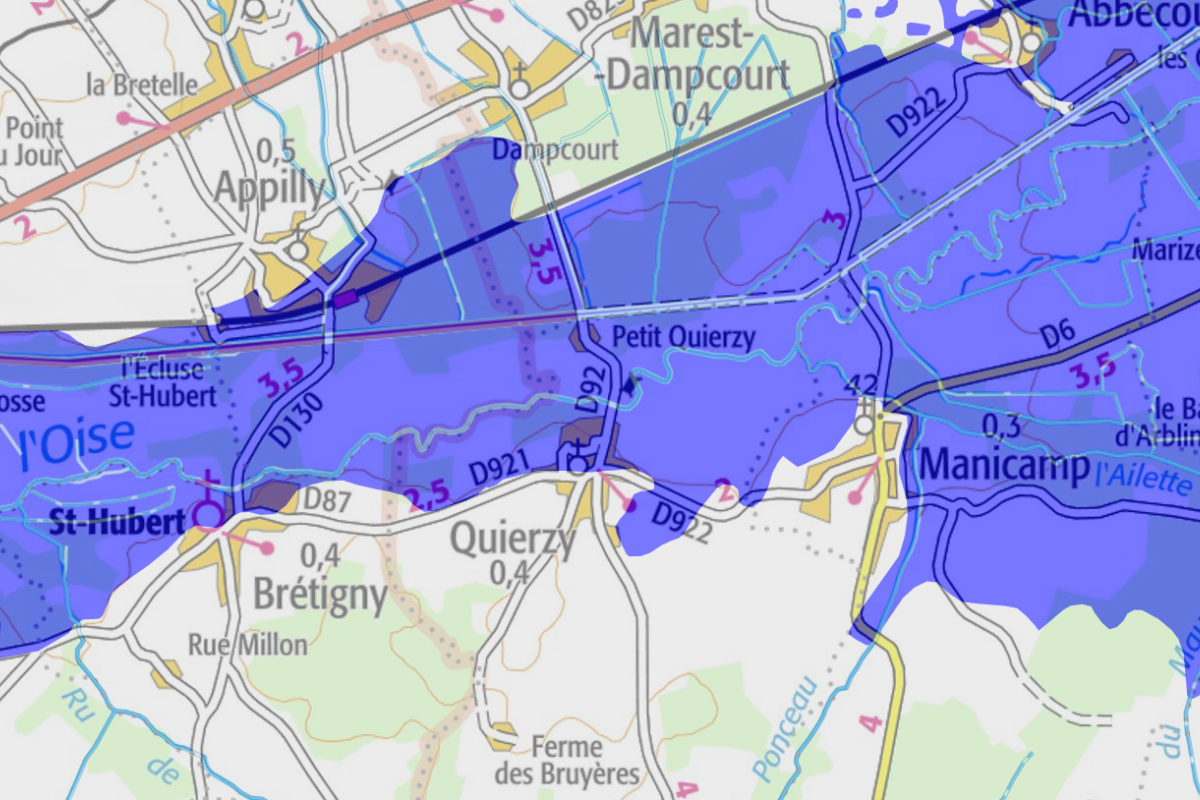

Début du parcours, le tracé d'origine Aubervilliers / Pantin Les Quatre Chemins D20 / Les Quatre Chemins D20 - / ID22 Cimetière Militaire Aubervilliers Fort d'Aubervilliers La Maladrerie D27 La Courneuve Les Quatre Routes AB25 N186 Rateau C207 A86 Sortie verte 12 Le Bourget A Gonesse, site du "Champ de Tulipes" au carrefour de la RN370, mentionné comme curiosité remarquable sur les cartes Michelin depuis le milieu des années 30 Voie express Mises en service 18 09 1953 : Section Vaud’herland-sud - Vaud’herland-nord (une chaussée à 3 voies, élargie à 2x2 voies en 1975) 31 10 1953 : Section Louvres-sud - Louvres-nord (une chaussée à 3 voies, élargie à 2x2 voies en 1987) Aménagements Créneaux de dépassement entre Louvres et Surviliers : 1955. Déviation de La Chapelle-en-Serval : en projet après bien des reports (concertation publique entre janvier et février 2018). Créneau entre Pontarmé et Senlis : 1973. Rectifications à l'Ouest d'Ognon : 1967. Rectifications à l'Est de Villeneuve-sur-Verberie : 1969. Rectification au Sud de Verberie : 1970. Suppression du passage à niveau de Verberie : 1965. Giratoire au Nord de la voie ferrée en 2005. Giratoire de Mercières-aux-Bois : 2001. Déviation de Compiègne : voir Rocade de Compiègne. Axe Compiègne - Noyon : voir ci-dessous, à la rubrique "Voie express" mais également l'ancien tracé déclassé en D932, ultérieurement réaménagé. Déviation de Noyon : 1996. Axe Noyon - Tergnier : abandonné. La mise en voie express de ce tronçon semble être définitivement abandonnée par le Conseil Départemental de l'Aisne. En effet, 8 ronds-points ont été construits en l'espace de quelques années. Le dernier en date, pour desservir la zone industrielle de Tergnier - Condren, a été achevé en 2008. Giratoire de la Fosse de Béhéricourt : 20 septembre 2009. Déviation de Chauny : 1972. Giratoire d'Ognes : 2010. Giratoire au Nord-Ouest de Chauny : octobre 2003. Giratoire au Nord de Chauny : 1997. Giratoire au Nord de Viry-Noureuil : décembre 2003. Autour de la route L'ancienne cathédrale de Senlis. L'Abbaye de la Victoire et le château de Valgenseuse. Verberie où l'Automne, limite sud du Soissonnais, rejoint l'Oise La forêt de Compiègne, la clairière de l'Armistice et le wagon de Rethondes. L'abbaye d'Ourscamps. La cathédrale de Noyon. Les systèmes d’immatriculation des véhicules à moteur 1901-1928 : Le premier système d’immatriculation, mis en place en 1901, se compose : d’une lettre, se rapportant à l’arrondissement minéralogique, au nombre de 15 pour toute la France. L’Aisne dépend successivement des arrondissements d’Arras (lettre R), de Douai (lettre D) et de Rouen (lettres Y et Z) ; la lettre W est quant à elle utilisée pour les immatriculations temporaires des professionnels. de chiffres avant la lettre, d’abord 3 puis 4 ainsi qu’un chiffre ou deux après la lettre si nécessaire (exemples : 1111R ou 1111Z1). Cette multiplication progressive du nombre de caractères avait pour objectif de répondre à l’augmentation du parc automobile. 1928-1950 : À partir du 30 septembre 1928, la plaque minéralogique se compose désormais de 1 à 4 chiffres puis de deux lettres. Les lettres attribuées au département de l’Aisne sont AF, AG, AH, AJ, AK et AM. Les plaques se constituent de la manière suivante : - 1 à 9999 AF puis - 1 à 9999 AF 1 puis - 1 à 9999 AF 2 ainsi de suite jusqu’à - 1 à 9999 AF 9 puis - 1 à 9999 AG et ainsi de suite selon le même procédé. 1950-2009 : Un troisième système est mis en œuvre le 1er avril 1950 Enfin un quatrième en 2009, depuis cette date, tout véhicule a un numéro unique, attribué du jour de sa première mise en circulation jusqu’à sa destruction et qui ne change plus en fonction du propriétaire. La crue de 1910 à Quierzy  Carte des plus hautes eaux connues (PHEC) sur le bassin de la Seine (crue de la seine et de ses affluents en 1910, ainsi que d’autres crues à des dates postérieures sur d’autres cours d’eau) Crues du bassin de la Seine sur Géoportail |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| Quierzy, résidence royale | La Grande Guerre | La Guerre 1939-1945 | Liens | |