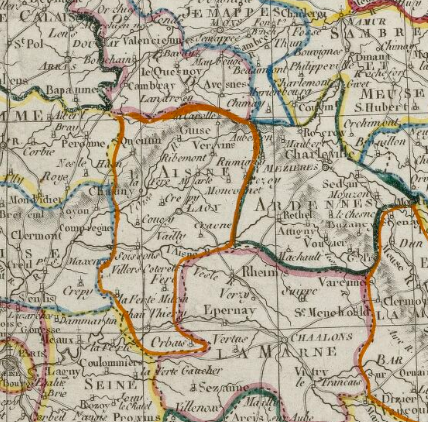

La campagne de France de 1814

dans

l'Aisne

Au cours des premiers mois de l’année

1814,

qui marquent la fin du régime impérial, les

soldats de Napoléon vont combattre dans l’Aisne

sur les lieux mêmes où cent ans plus tard, les

Poilus combattront à leur tour : Château-Thierry, Craonne, Berry-au-Bac,

Soissons, ... La population civile souffre également des

combats, destructions et réquisitions, qui

désolent les villes et les campagnes, mais aussi des

exactions des troupes étrangères, qui ne sont pas

que des actes isolés.

D'autant que le département est menacé,

début 1814, au nord-est par les troupes

détachées par Bernadotte et au sud-est par celles

de Blücher.

En décembre 1813, l'armée du Nord,

commandée par le prince royal de Suède

Bernadotte, a envahi sans résistance la Hollande

dépourvue de troupes françaises et s'est

avancé vers

la Belgique alors occupée par la France. La

frontière

nord de la France est presque

totalement dégarnie pour faire face aux armées

coalisées. L'armée française en 1814,

décimée par les défaites et les

épidémies, a le plus grand mal à

assurer la conscription. Le 17 décembre 1813,

Napoléon ordonne de rétablir la Garde Nationale

pour veiller sur les places de l'intérieur, mais par

décret du 30 décembre, la moitié des

gardes nationaux de l'Aisne, avec ceux de l'Eure-et-Loir, du Loiret et

de l'Oise, sont envoyés à Meaux rejoindre

l'armée de Napoléon.

Le 10 janvier 1814, un décret renouvelant celui de la

mobilisation de 1792, ordonne la création d'un grand camp

retranché à Soissons pour couvrir les

frontières du Nord et des Ardennes. La conscription

rencontre peu de résistance active, bien que des

réfractaires se cachent dans les forêts, mais

l'état d'esprit de la population est sans enthousiasme et il

impossible de trouver des fusils utilisables, on doit

réquisitionner les fusils de chasse, les uniformes et effets

militaires manquent, le baron Malouet, préfet de l'Aisne,

doit engager sa fortune personnelle pour équiper les

recrues.

Les habitants apprennent l'invasion des départements de

l'est, dont les dépôts militaires sont

déplacés vers l’ouest. Des

réfugiés des Ardennes arrivent à

Soissons où une compagnie de Garde nationale est

levée le 21 janvier. Le général de

division Rusca est nommé commandant du camp

retranché de Soissons, où doivent se rassembler

les gardes nationaux de l'Aisne et d’autres.

Le 5 février, le corps d'armée russe du

général Wintzingerode,

détaché de l'armée du Nord de

Bernadotte qui vient d'occuper la Belgique, atteint Philippeville.

Rejoint par celui de Vorontsov, il entre en France le 6 avec

14 000 fantassins et 12 000 cavaliers pour

aller faire sa jonction avec l'armée de Silésie

de Blücher par Laon et Soissons.

Le 9 février, les cosaques de Tchernychev arrivent

à Avesnes-sur-Helpe, une des places de l'ancienne ceinture

fortifiée de Vauban. L'hiver est exceptionnellement froid et

le gel permet aux troupes d'invasion de manœuvrer sur des

chemins d’ordinaire impraticables. Un détachement

de cosaques, l'avant-garde de Tzernitschoff, se dirige vers Chauny et

Laon.

Le préfet de Laon, apprenant que l'armée ennemie

est proche, prépare l'évacuation des

administrations civiles et militaires vers La Fère. Elles

quittent la ville le soir du 11 février et les Russes y

entrent le lendemain tandis que Soissons reçoit les

administrations et un grand nombre de fugitifs de Reims. Une cargaison

de 2 000 fusils arrive de Paris le soir du 12

février. Beaucoup d'hommes n'auront pas le temps

d’apprendre à s’en servir.

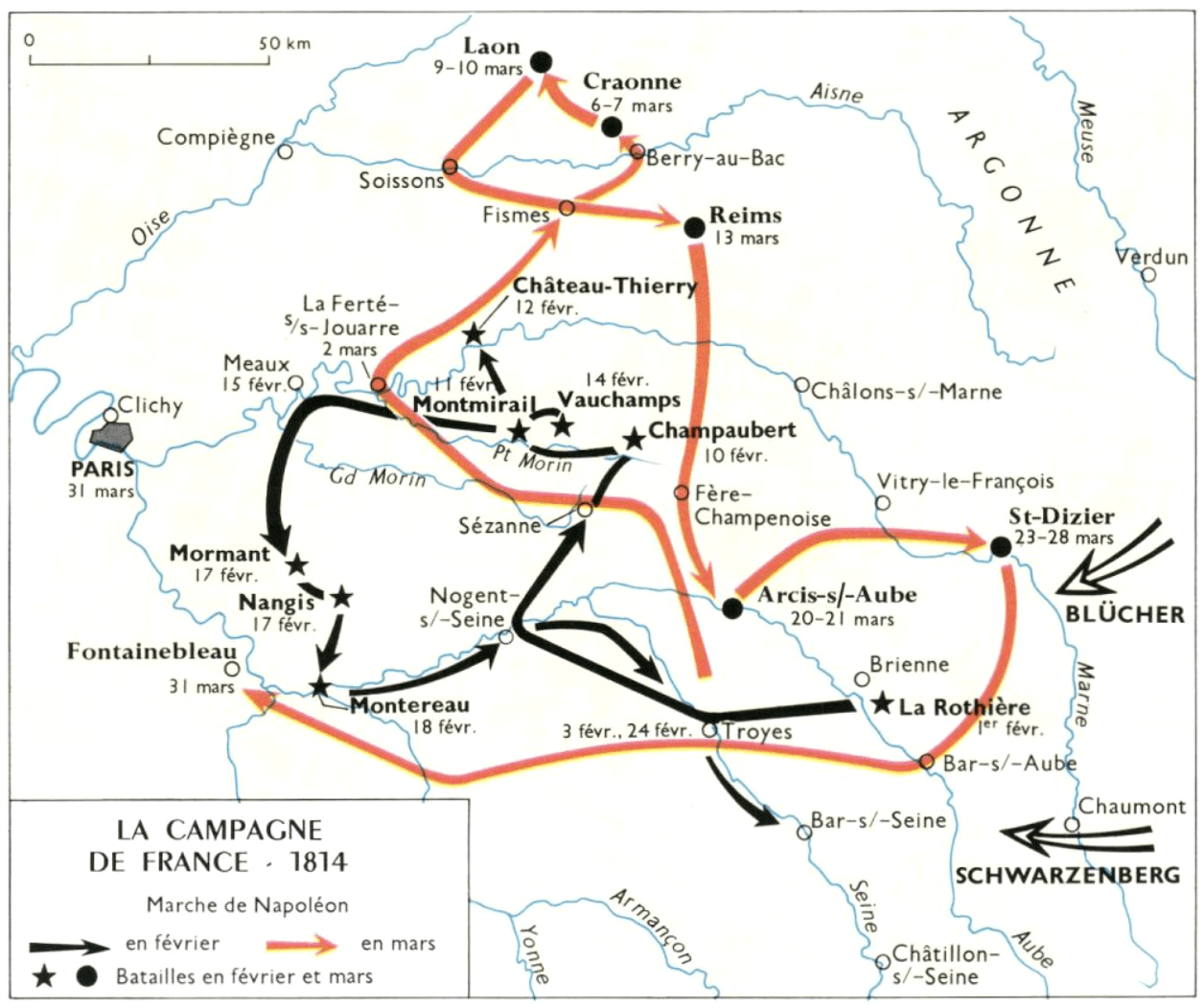

Le 12, tandis qu'au sud Napoléon poursuit les

Russo-Prussiens en direction de Château-Thierry afin de parfaire sa victoire

à Montmirail, Wintzingerode occupe Laon et arrive devant

Soissons, prise

d'assaut le 14. Wintzingerode apprend alors les défaites

subies par Blücher et reçoit l'ordre de le

rejoindre à Epernay ; il évacue Soissons

où les troupes françaises rentrent le

lendemain.

Le

25 février, une colonne volante du colonel von

Geismar (avant-garde du 3e

corps d’armée d’Allemagne) est entrée dans Roye avec un régiment

de cosaques du Don, un escadron de Uhlans

et un escadron de

Hussards saxons. Les cosaques investissent

Noyon par la porte d’Huez dans la nuit du 25 au 26

février, vers une heure

du matin.

Dès le lendemain, ils quittent Noyon pour se

rendre à Chauny, pillant tout sur leur

chemin. Le 27, après s’être

avancée jusqu’à La Fère

où elle est reçue à

coups de canon, la troupe revient sur ses pas et

stationne de nouveau à Chauny et Noyon non

sans semer la terreur chez l’habitant.

Le

27

février, Bülow, qui se dirige aussi vers

le sud par Laon, assiège la faible garnison de La

Fère, commandée par le Colonel

d’artillerie Pommereuil. Ce dernier se rend se rend

après un

court bombardement. Les Prussiens occupent la ville jusqu’au

22 mai suivant pillant l’Arsenal de fond en

comble et accablant la ville et le canton de

réquisitions et de privations tout en répandant

une proclamation

annonçant que les alliés ne venaient pas pour

combattre la France mais pour libérer les peuples

opprimés par Napoléon.

Soissons change encore de mains plusieurs fois pendant cette

campagne : assiégée le 2 mars par les

corps réunis de Bülow et Wintzingerode, elle

capitule le lendemain tandis que Blücher ayant

repris son offensive sur Paris, Napoléon est parti

à sa

rencontre. La chute de Soissons, basculement de la

campagne, empêche Napoléon

d’atteindre

l’Aisne et les rencontres ont lieu à Berry-au-Bac

le 5, Craonne le 7,

victoires françaises, et à Laon, qui voit

l’échec de nos troupes les 9

et 10.

Attaquée

et reprise par les

Français le 5 mars, les

coalisés assiègent encore Soissons du 20

au 31 mars sans pouvoir

l'emporter ; ils se contentent ensuite d'un blocus

à distance jusqu'à la fin de la guerre.

Lorsque les Cosaques

quittent rapidement Noyon mais le 13 mars, la ville connaît une nouvelle

occupation. Deux régiments prussiens, un

de cavalerie et un d’infanterie, entrent « en

conquérant » dans la ville. Il s’agit d’unités du 3e

corps de l’armée prussienne de Bülow. Les mille « hussards de la

mort prussiens » sont logés chez l’habitant.

Des hommes en

patrouilles partent en reconnaissance dans les

environs, inspectant les collines et les sentiers et

contrôlant chaque personne rencontrée.

Durant cette période, Noyon verra le passage

d’un corps de six mille cavaliers, d’un régiment

d’artillerie, de deux mille hussards de la mort, de

sept mille autres soldats...

L’occupation s’achèvera le 31 mars 1814, date à

laquelle les troupes quitteront Noyon pour faire le

siège de Compiègne au cours duquel s’illustrera

le major Otenin.

A Noyon, une rue du Champ des

Cosaques rappelle l’occupation de la ville par les

troupes du colonel von Geismar.

Napoléon Ier abdique le 11 avril 1814 puis signe le 13 avril

le traité de Fontainebleau et est envoyé en exil

sur l’île d’Elbe.

Commence alors la première occupation du

territoire d’avril à juin 1814. Les cantonnements

des troupes alliées sont répartis comme

suit :

Grande armée alliée :

Garde impériale russe et réserve, plus la Garde

autrichienne, à Paris

Intendance en Seine-et-Oise

Armée de Silésie :

Corps Vorontsov dans l'Oise

Corps Langeron dans l'Aisne

Le 30 mai 1814, les coalisés signent avec le nouveau royaume

de France le premier traité de Paris. Les alliés

décident de rester

jusqu’à l’établissement

d’une constitution royale. Le 4 juin 1814, Louis XVIII

octroie la Charte constitutionnelle. Rassurée par le nouveau

régime et le réel désir de paix de la

population française, les troupes alliées

évacuent peu à peu le territoire.

A partir du mois de mai 1814, les troupes

coalisées prennent la route du retour. Les habitants de Noyon les voient passer

« pendant au moins huit jours par 10 ou 12.000 à

la fois, avec voitures chargées de grains, farine,

vivres de toute espèce et quantité de bétail ».

Chronologie

12 février 1814 : Bataille de Château-Thierry

14 février 1814 : prise de Soissons

22 février 1814 : deuxième combat de

Château-Thierry.

28 février 1814 : reddition de La Fère

2 mars 1814 : reddition de Soissons

3 mars 1814 : Neuilly-Saint-Front

4 mars 1814 : Combat de Montfaucon

5 mars 1814. Combats de Braine

5 mars 1814 : Combat de Berry-au-Bac

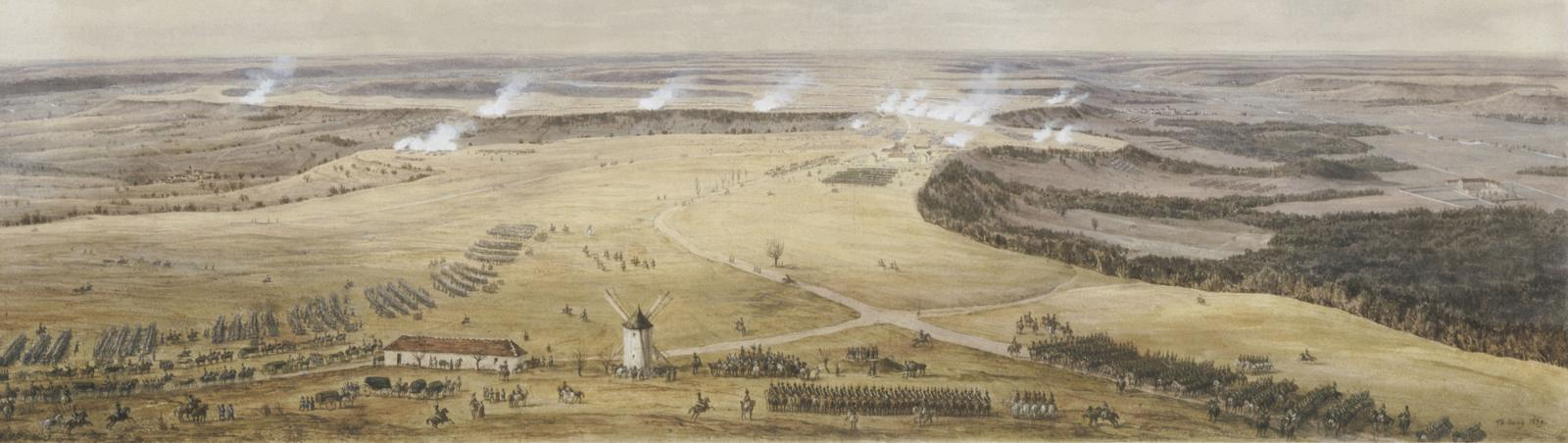

7 mars 1814 : Bataille de Craonne

9 mars 1814 : bataille de Laon

14 mars 1814 : affaire de Berry-au-Bac

15 mars 1814 : Une colonne prussienne venant de Noyon se

présente devant Compiègne. |

L'héritage

de 1814

En 1814, le

plan des alliés pour envahir la France,

prévoit

d’emprunter les vallées des grandes

rivières menant à Paris,

l’Oise (armée du Nord de Bernadotte),

l’Aisne, la Marne (armée de

Silésie de Blücher), l’Aube et

la Seine

(armée de Bohème de Schwarzenberg).

Les traités de Vienne (1815), puis de Versailles (1871)

laissent aux Allemands ces voies

d’accès à la capitale

française ouvertes. Face à cette menace, le haut

commandement

français va s’inspirer des combats

menés

par Napoléon pour concevoir son plan de

défense !

Le général Séré de

Rivières, chargé de fortifier les

frontières du

nord et de l’est, établit un

dispositif avec des points de blocage des

accès aux cinq vallées dans les secteurs

où l’Empereur avait obtenu ses succès

les plus significatifs en 1814.

Dans l’Aisne, il vérouille la vallée de

l’Oise à Guise et au nord de la Fère et

celles de

l’Aisne et de l’Ailette en s’appuyant sur

les premières élévations du massif

karstique de l’Île-de-France à Laon, qui

est

fortifiée, et appuyée

par les fortifications de Bruyères, Montbérault

et Mons-en-Laonnois. Ces dispositifs sont

complétés par le fort de la Malmaison,

qui couvre l’Ailette et celui de

Condé l’Aisne.

Enfin, le commandement organise des manœuvres dans

le

secteur entre Berry-au-Bac et Laffaux s’inspirant de la

bataille de Craonne du 7 mars 1814.

Ces défenses seront progressivement abandonnées,

permettant aux

Allemands de s’approcher de Paris en 1914.

Les batailles de

Soissons

486, Clovis contre Syagrius,

718, Charles Martel contre Chilpéric II, Rainfroi et Eudes

d'Aquitaine,

923, Charles III contre Robert Ier,

978, Lothaire et Hugues Capet contre Otton II,

1414, durant la guerre de Cent Ans, siège de la vile

défendue par Enguerrand de Bournonville et prise par Charles

VI de France,

1814 et 1815, sièges de Soissons,

14 février 1814, pendant la campagne de France, les troupes

russes d'Alexandre Tchernychev prennent d'assaut la ville

défendue par des conscrits peu exercés, leur

chef, le général Rusca, est tué dans

la bataille,

3 mars 1814, la ville se rend aux forces conjointes russes et

prussiennes,

5 mars 1814, attaque par les troupes françaises, les Russes

repoussent l'attaque mais évacuent la ville deux jours plus

tard,

20 au 31 mars 1814, les Prussiens de Bülow

assiègent encore la ville, défendue par le

commandant Gérard sans pouvoir l'emporter, la ville

résiste et les assiégeants se retirent pour

marcher sur Paris,

Juillet-aout 1815, blocus de la ville par le corps russe du

général Ouchakov (septième coalition),

11 septembre au 16 octobre 1870, siège de la ville durant la

guerre de 1870,

31 août 1914, prise de Soissons par les Allemands,

12 septembre 1914, reprise de Soissons par les Français

durant la première bataille de la Marne,

Janvier 1915, bataille de Crouy,

Juillet 1918, bataille du Soissonnais,

7 et 8 juin 1940, les légionnaires du 12e

régiment étranger d’infanterie

défendent l’Aisne à Soissons,

28 août 1944, libération de Soissons par la 3e DB

US. |

|