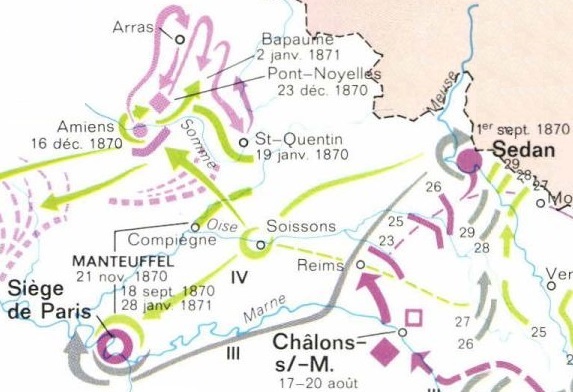

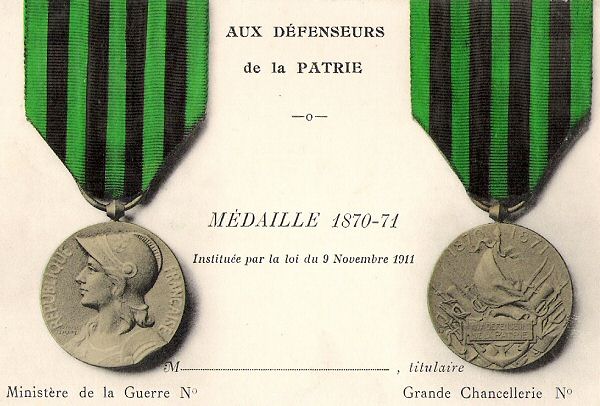

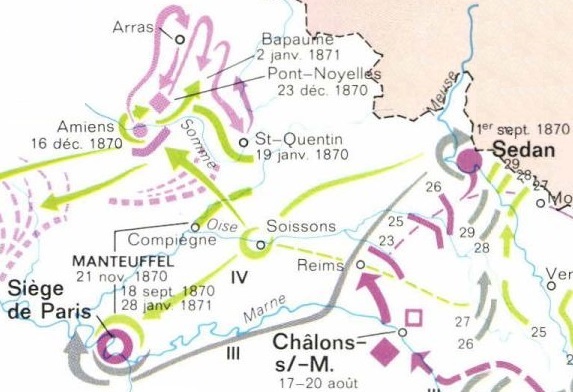

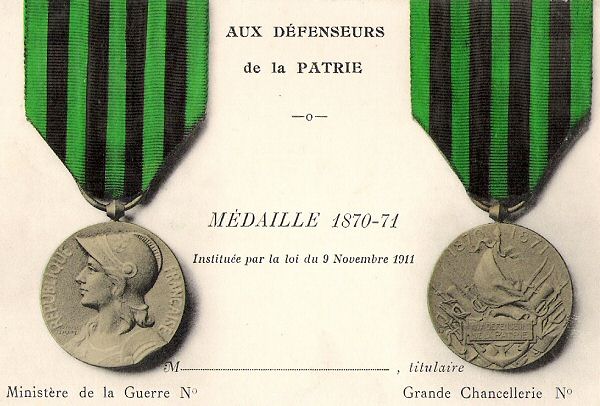

Carte des

opérations autour de Quierzy en 1870-1871

|

Chronologie

19 juillet 1870, déclaration de guerre

entre la France et la Prusse

2 septembre 1870,

défaite de Sedan

4 septembre 1870, constitution du Gouvernement de la Défense

Nationale

9 septembre 1870, explosion de la poudrière de Laon lors de

l’arivée des prussiens

11 septembre au 16 octobre 1870, siège de Soissons

8 octobre 1870, la population de Saint-Quentin repousse les prussiens

21 octobre 1870, prise de Saint-Quentin

28 octobre 1870, fin du siège de Metz

5 au 27 novembre 1870, siège de La Fère

18 novembre 1870, formation de l’armée du Nord

Novembre 1870, regroupement sur l’Oise des prussiens

pour la bataille d’Amiens

27 novembre 1870, bataille de Villers-Bretonneux pour Amiens

1er décembre 1870, capitulation de la citadelle d'Amiens

19 janvier 1871, bataille de Saint-Quentin

26 janvier 1871, capitulation de Paris

28 janvier 1871, signature de l’armistice

10 mai 1871, signature du traité de Francfort

Fin juillet 1871, fin de l’occupation du

département de l’Oise

21 octobre 1871, fin de l’occupation du

département de

l’Aisne

Juillet 1873, fin de l’occupation des départements

des Ardennes et de la Marne |

|

Considérée par le premier ministre prussien

Bismarck comme une conséquence de la défaite

prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre

l'Empire français, la guerre entre l’Empire

français et le royaume de Prusse est

déclarée le 19 juillet 1870. Mal

préparées et mal commandées, les

armées françaises sont défaites

à plusieurs reprises début août sur le

front de l'Est. Napoléon III, qui dirige l'armée

cède le commandement au général Mac

Mahon le 7 août puis, encerclé à Sedan,

capitule le 2 septembre 1870. Cette capitulation entraîne la

chute du régime et

la proclamation de la République. Le

gouvernement provisoire continue la guerre.

Dimanche 4

septembre 1870,

tandis qu'à Paris la République est

proclamée, les troupes du

général

d'Exéa, chargées de défendre Reims,

battant en retraite, arrivent à Soissons avant de rejoindre

la capitale. Car les prussiens progressent rapidement. Deux villes

fortifiées seulement se trouvent sur leur route entre Sedan

et Paris : Laon et Soissons, route sur laquelle ils ne rencontreront

aucun soldat français.

Laon aux mains des

prussiens

Le 9 septembre, la place de Laon, commandée par le

général Thémérin, n'ayant

pour toute garnison qu'un bataillon et une batterie d'artillerie de la

Garde Mobile, fait sauter la poudrière de la citadelle

à l'arrivée des prussiens dans la ville. On

entend la détonation dans toute la région.

Le même jour, la présence de cuirassiers ennemis

est signalée dans l'arrondissement de Soissons,

où le pont de Vailly non détruit, permet aux

prussiens de faire passer leurs troupes. Une garnison

improvisée, sous le commandement du

lieutenant-colonel de Noue, composée en grande partie

d'engagés volontaires du département à

qui tout manque

(encadrement, armement, équipement, instruction, discipline)

est chargée de défendre Soissons.

Située à la jonction d'axes routiers importants

et du chemin de fer de Paris à Reims, ainsi que celui de

Paris à Laon par Villers-Cotterêts, la situation

stratégique de Soissons est alors

considérée comme importante, mais rien n'a

été fait avant la guerre pour mettre dans

l'état qui conviendrait cette place forte,

considérée comme la clef de Paris.

Soissons

résiste jusqu'au 16 octobre

Le 10 septembre, un officier de dragons allemand se présente

à la porte Saint-Martin pour demander la reddition de la

place. Le colonel de Noue refuse. Ignorant la ville,

les colonnes allemandes continuent leur marche autour de

Soissons en

direction de Paris, laissant de côté cet obstacle

dont elle s'emparera plus tard afin de ne pas ralentir leur marche. Le

11 septembre, une semaine avant Paris, Soissons est

encerclée. Son siège durera jusqu'au 16 octobre

1870 avec d'importants engagements à partir du 24 septembre.

Au moment où l’ennemi entre dans Laon, tout le sud

du

département se trouve envahi. Son aile droite atteint

Crépy-en-Laonnois, au nord-est de Laon, en direction de La

Fère, l'autre grande place forte de l'Aisne avec Soissons,

et

trois colonnes de la IVe armée allemande descendent en

direction

du sud-ouest. La première, qui a traversé Laon,

va passer

l’Aisne à Cuise-la-Motte pour atteindre ensuite

Pierrefonds et Compiègne. La seconde passe par Braisne,

Villers-Cotterêts et pousse ses éclaireurs

jusqu’à Chantilly. La troisième suit la

vallée de la Marne et se dirige sur Meaux par

Château-Thierry.

Le 12 septembre, un détachement de cavaliers ennemis se

présente à Manicamp pour se aire remettre les

armes des Sapeurs-Pompiers.

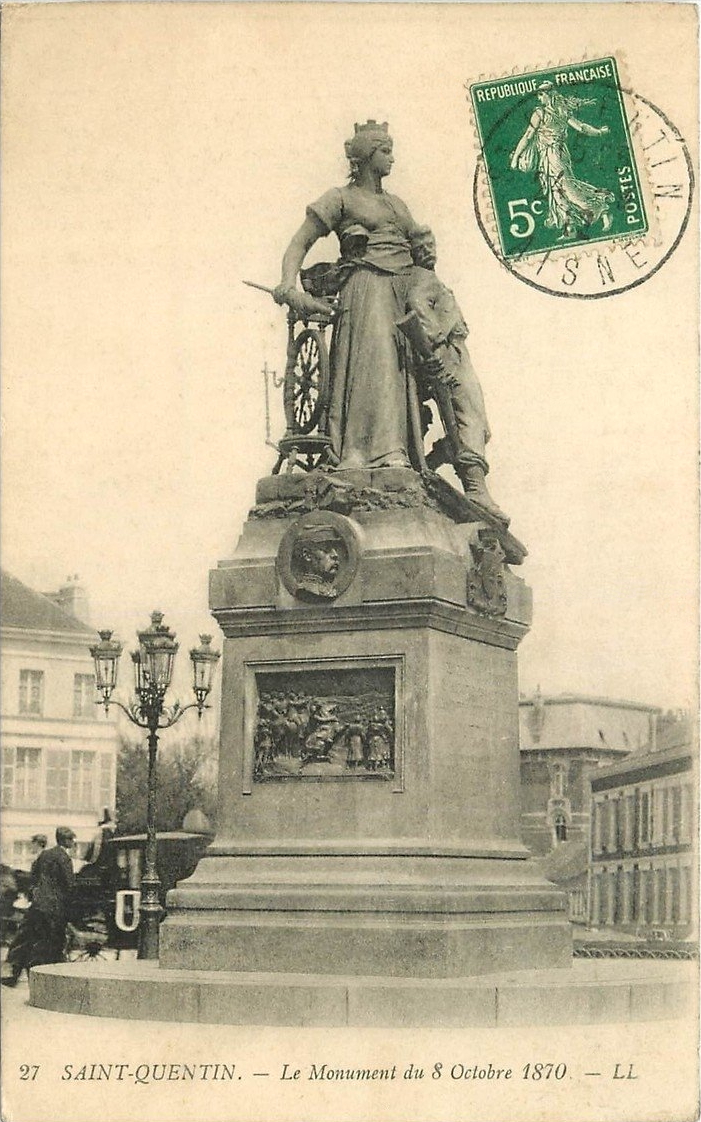

8 octobre 1870, la

population en

armes de Saint-Quentin repousse

les prussiens

Au sud, les prussiens s'installent, terrorisent la population et

fusillent sans hésitation. Mais le nord n’est pas

encore

soumis. Le 8 octobre, la première expédition

prussienne

lancée depuis Laon sur Saint-Quentin, où

réside le

préfet de la République, est repoussée

par la

population en armes. L’envahisseur ne peut cependant rester

sur

une défaite : « Saint-Quentin venait de donner aux

villes

ouvertes un exemple en repoussant l’ennemi sans le secours

d’aucune force régulière ».

Le 20 octobre, le

commandant prussien de la place de Laon, divise ses forces en deux

colonnes : l'une va investir La Fère pendant que l'autre

marche

sur Saint-Quentin, non sans piller les villages sur leur passage, comme

à Danizy le 19 octobre. C’est en

menaçant de

représailles et d’amende la population, que la

reddition

de Saint-Quentin est obtenue sans gloire le 21 octobre.

Dix jours plus tard, le département connait une nouvelle

invasion lorsqu’une partie de la Ie armée

prussienne,

à qui Bazaine a livré Metz le 28 octobre, passe

à

Château-Thierry en direction de Paris, tandis

qu’une

« plus considérable, déroule pendant

près de

quinze jours ses colonnes et ses convois sur les routes de Reims

à Soissons et de Soissons à Laon ; de

là elle

prend par tous les chemins la direction d’Amiens »

pour

aller combattre notre armée du nord.

La Fère

assiégée

A la nouvelle de la capitulation de Metz, La Fère fait ses

derniers préparatifs pour soutenir un siège

désespéré, en raison de la

vétusté

de ses défenses. Le 5 novembre, 10 000 prussiens avec de

l'artillerie sont dirigés vers La Fère. Le 19

novembre,

la place qui a refusé de se rendre le 13, est

complètement investie. Le jour même, la garnison

française de Ham, formée du bataillon des Mobiles

du Gard

et de celui des volontaires de la Somme, fait une tentative sur

Tergnier pour soulager la garnison de La Fère. Elle est

repoussée à Vouël. Le 25 novembre, La

Fère

est écrasée par l’artillerie

prussienne,

incendiée en plusieurs endroits. Durant la nuit du 25

novembre 3

500 obus tombent sur la ville. Le 26 novembre au matin, aucun secours

n'étant possible, le conseil de Défense envoie un

parlementaire à l'ennemi, qui poursuit encore une heure le

bombardement. La capitulation est signée le 27 novembre

tandis

que s’engage la bataille de Villers-Bretonneux pour Amiens.

Les prussiens sur

l'Oise

Libéré de Metz, la Ire armée allemande

a poursuivi

sa marche par l'Oise et la Somme, entre Compiègne et

Saint-Quentin pour aller occuper Amiens puis de marcher vers Rouen.

Manteufel attaque l'armée du Nord le 27 au matin, sans

même attendre que ses troupes achèvent leur

formation sur

la ligne de l'Oise. La citadelle d'Amiens capitulera le 1er

décembre 1870.

L’ennemi a désormais la maîtrise des

principales

voies ferrées du département : vers le Nord,

depuis Reims

par Laon, Crépy, La Fère, Tergnier, vers

l’Est par

La Fère, Laon, Soissons et au sud vers Paris. Il peut

laisser

une partie de ses troupes surveiller nos places fortes du nord et

commencer avec le reste sa campagne de Normandie.

L'Armée

du Nord sème la panique chez les prussiens

Mais La Fère était à peine prise que

les troupes

d’occupation sont saisies de panique. La nouvelle

Armée du

Nord, voulue par Gambetta, se prépare autour du

général Bourbaki secondé par le

général Farre. 8 000 hommes venant de

Montmédy,

envoyés en renfort, passent à Saint-Quentin mais

après la bataille de Bapaume, on voit se replier les troupes

allemandes, qui s’étendant pour la

première fois

dans le nord du département occupant Guise et

menaçant

Vervins. Inquiet de l’audace croissante de Faidherbe, les

prussiens concentrent leurs forces à la fin de

décembre

pour lui tenir tête.

Commandée par le général Faidherbe,

l'Armée

du Nord, mène une stratégie de

harcèlement face

à la Ie Armée prussienne, afin de disperser les

forces

ennemies et desserrer l'étau prussien sur Paris.

Après la

bataille de l'Hallue des 23 et 24 décembre 1870, la Bataille

de

Bapaume du 3 janvier 1871 et le siège de Péronne

du 27

décembre 1870 au 10 janvier 187, Faidherbe allait tenter le

suprême effort que commande la prévision de la

chute

prochaine de Paris.

La bataille de

Saint-Quentin, dernière

tentative pour mettre fin au siège de Paris

L’Armée du Nord quitte ses cantonnements

près

d’Arras, le 10 janvier. Faidherbe, qui savait que la garnison

de

Paris allait tenter une sortie (Buzenval), va marcher sur

Saint-Quentin, afin de menacer les communications ennemies à

Tergnier, entre Reims et Compiègne d’une part,

entre Reims

et Amiens de l’autre.

Le 18 janvier, le colonel Isnard entre dans Saint-Quentin que

l’ennemi a abandonné dans le plus grand

désordre,

laissant des prisonniers, des vivres, des chevaux et des fourrages.

FaIdherbe s’exprime devant la municipalité de

Saint-Quentin dans la soirée du 18 janvier :

« Demain je donnerai, ou plutôt

j’accepterai la

bataille. Gambetta l’ordonne. Il veut faire une

diversion,

car Paris tentera une sortie. Mon armée est faible, je serai

battu, mais battu glorieusement. Les Prussiens pourraient nous

repousser en deux heures, je les arrêterai toute la

journée. »

Faidherbe établit ses troupes à l’ouest

et au sud

de Saint-Quentin : « La bataille commença du

côté du 22e corps. La 2e brigade de la 1e division

(Derroja), était à peine rendue à

Gauchy, et la 2e

division (Du Bessol) à Grugies, que de profondes colonnes

d’infanterie prussiennes,

précédées de

cavaliers, arrivèrent de Paris vers Castres.

C’étaient les trois divisions Von Barnekow, prince

Albert

de Prusse et comte de Lippe. Une brigade de la cavalerie

était

commandée par le prince de Hesse.

L’action s’engagea immédiatement entre

les deux

armées, et la batterie Collignon

s’établit sur une

excellente position près du moulin de Tout-Vent. On se

disputa

les hauteurs en avant de Gauchy, et l’ennemi mit

aussitôt

en ligne de nombreuses batteries.

La 1ère brigade (Aynès), de la 1ère

division, qui

avait couché à Saint-Quentin, arriva alors au pas

de

course et vint se placer à gauche des troupes

engagées,

étendant ainsi notre ligne de bataille

jusqu’à le

route de La Fère. Le général Du Bessol

venait

d’être grièvement blessé.

De nouvelles batteries vinrent renforcer la batterie Collignon et

arrêtèrent pendant toute la bataille les efforts

de

l’ennemi en lui faisant subir des pertes

énormes.

Pour la première fois depuis le commencement de guerre,

notre

artillerie se montrait d’une

supériorité

incontestable.

Pour s’opposer à l’attaque de colonnes

considérables arrivant d’Itancourt et

d’Urvillers,

le colonel Aynès s’avança sur la route

de

Saint-Quentin et de La Fère, où il tomba

mortellement

blessé. Il était trois heures environ :

l’ennemi

nous débordant en ce moment vers Neuville-Saint-Amand, nos

troupes se replièrent presque jusqu’au faubourg

d’lsle.

Le commandant Tramond arrêta ce mouvement

rétrograde en se

mettant à la tête de ses bataillons du 68e de

marche et,

chargeant l’ennemi à la baïonnette, on

regagna le

terrain perdu jusqu’à la hauteur des batteries qui

n’avaient pas cessé leur feu.

Cependant la lutte continuait avec acharnement à la droite

de la

division. Les hauteurs avancées de Gauchy furent assaillies

six fois par des troupes fraîches qui se

renouvelaient sans

cesse. Six fois nos soldats animés par le courage et

l’intrépidité du colonel

Pittié

repoussèrent ces assauts. Dans ses attaques nos soldats se

rapprochèrent plusieurs jusqu’à vingt

pas de

l’ennemi jonchant le terrain de ses morts.

La cavalerie prussienne ne fut pas plus heureuse devant

l’élan et la solidité

de nos troupes.

Une charge faite par un régiment de hussards fut en peu de

temps

arrêtée et brisée par des feux

d’ensemble

dirigés par le colonel Cottin. Dans cette lutte,

les

mobiles du 91e et du 46e, malgré

l’infériorité de leur armement,

rivalisèrent

de courage avec les troupes de ligne.

Malheureusement des renforts ne cessaient d’arriver aux

Allemands. A la chute du jour, il en arrivait par chemin de

fer

de Rouen, d’Amiens, de Beauvais et même de Paris.

Le 23e corps à l’ouest de Saint-Quentin repoussa

brillamment les attaques de l’ennemi qui essayait un

mouvement

tournant. Paulze d’Ivoy arrêta toute la

journée

l’ennemi du côté de la route de Ham. Il

se vit

cependant obligé de se replier devant des forces

considérables.

Pour ne pas laisser prendre son armée, le

général

Faidherbe dut ordonner la retraite qui se fit pour le 22e corps par la

route du Cateau et pour le 23e par la route de Cambrai.

Les barricades du faubourg Saint-Martin, courageusement

défendues, arrêtèrent assez longtemps

l’ennemi pour que la retraite du gros de

l’armée ne

fut pas inquiétée. Jusqu’à 7

heures du soir

nos vaillants soldats disputèrent pied à pied aux

hordes

prussiennes un terrain qu’on leur fit cruellement

payer.

Enfin la déroute s’installa parmi nos jeunes

soldats qui,

mourant de froid et de faim, avaient combattu dans un terrain

détrempé par un dégel de trois jours.

L’ennemi avait présenté

76.000 hommes sur le

champ de bataille, et à la fin de la journée il

disposait

d’une réserve de près de 40.000 hommes.

Dans les

journées des 18 et 19 janvier, 6.000 ennemis avaient

été mis hors de combat tandis que

l’armée

française ne comptait guère que 2.000

à 2.500

victimes. Aucun prisonnier ne fut fait sur le champ de bataille. Mais

le lendemain les Prussiens ramassèrent 4 à 5.000

malheureux, traînards, mobiles et mobilisés dont

une

grande partie parvint à s’échapper au

bout de

quelques jours.

La plupart de nos établissements publics et nombre

d’ateliers manufacturiers furent transformés en

ambulances

et reçurent plus de 1.500 blessés dans cette

fatale

journée. La ville avait été

bombardée

pendant l h. 1/2 ce qui causa de grands dégâts

matériels.

« Soldats, dit le général Faidherbe

dans une

proclamation à son armée, je dois vous rendre

justice et

vous pouvez être fiers de vous-mêmes, car vous avez

bien

mérité de la patrie. Ce que vous avez souffert,

ceux qui

ne l’ont point vu ne pourront se l’imaginer. En

moins

d’un mois vous avez livré trois

batailles à

un ennemi dont l’Europe entière à peur.

Vous lui

avez tenu tête, vous l’avez maintes fois vu reculer

devant-vous….. »

« Les Prussiens ont trouvé dans de jeunes soldats,

des

gardes nationaux, des adversaires capables de les vaincre.

Qu’ils

ramassent nos traînards, qu’ils s’en

vantent dans

leurs bulletins, peu importe, ces fameux preneurs de canons

n’ont

point touché à une de vos batteries. Honneur donc

à vous tous ! …

La bataille de Saint-Quentin met fin aux opérations de

l’armée du Nord. La ville est occupée

jusqu’au 21 octobre 1871, un an après la

première

entrée de l’ennemi dans ses murs.

__________

Bibliographie

D Vincent, Souvenir d'un soldat de 1870. Siège de Soissons

René Fossé d'Arcosse, Le siège de

Soissons en 1870

Émile Collet, Le siège de Soissons et

l'occupation allemande dans le Soissonnais 1870-1871

Ernest Lavisse, L’Invasion

allemande dans les

départements du nord de la France Revue

des Deux Mondes, 2e période, tome 95, 1871 (p. 46-79).

Lla

Campagne du Nord, Faidherbe

__________

Le 1er septembre, le préfet de l’Aisne avait

tracé, dans une communication adressée

à la presse, un tableau des

dispositions du département : partout des

compagnies de francs-tireurs s’organisaient ; la population

demandait des armes, elle annonçait l’intention de

résister, même sans fusils et sans

équipement, et le préfet rappelait

qu’en vertu de la loi du 29 août 1870, «

un des signes distinctifs de la garde nationale » suffisait

à couvrir « de la garantie reconnue aux corps

constitués les citoyens qui se portent

spontanément à la défense du pays avec

l’arme dont ils peuvent disposer. » Il semblait

qu’on fût à la veille d’une

guerre comme en Espagne et au Mexique. « C’est la

guerre de guérillas, disait

précisément le préfet, mais une guerre

loyale et sacrée, qui s’organise activement.

»

__________

Les sabres des

Sapeurs-Pompiers

de Quierzy qui n'ont pas été remis à

l'occupant en septembre 1870

deviennent un symbole de le résistance à l'ennemi

...

|

|

|

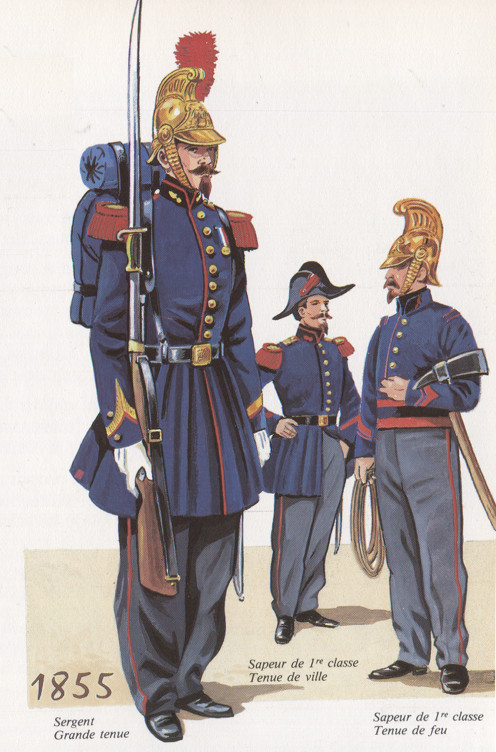

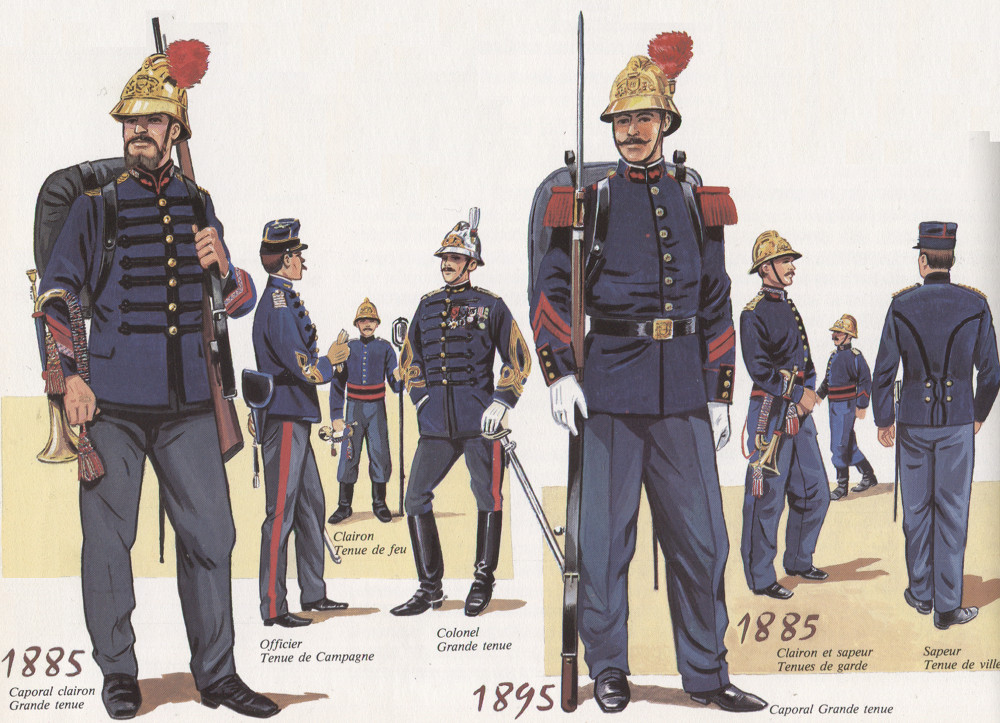

Les sapeurs-pompiers

(anciens

garde-pompes) sont rattachés depuis 1831 à la

Garde Nationale, créée à la Révolution, et

reçoivent l’armement affecté

à cette garde, successivement dotée d'une

variante

du sabre-briquet (du fait de sa petite taille, la lame mesure

59,5

cm) d’infanterie 1767/1814, puis du

glaive modèle

1855, version légèrement réduite du

modèle 1831 des troupes à pied, dit

coupe-chou, l’utilité première

étant celle d'un outil tranchant de

campagne : hache de campement, serpe pour couper le fourrage des

chevaux, etc.

Les

officiers se voient affecter l’épée du

modèle

1817/1872, dite à ciselures et, moins répandu, le

poignard de feu, puis

à partir des années 1850, les officiers

s’équipent progressivement du

sabre d’officier d’infanterie 1845

(arrêté du 14

juin

1852). Cette arme sera quasi-officielle pendant tout le Second Empire

côtoyant, à parts à peu près

égales, les adeptes du port de

l’épée.

Source : https://www.ensosp.fr |

Glaive modèle

1855

Utilisé

principalement par la Garde Nationale et les sapeurs-pompiers.

Caractéristiques :

-

longueur de la lame : 45 à 48 cm (47,5 à 48,7 cm pour

le 1851)

-

lame droite à double tranchants, avec deux longues gorges (langue de carpe pour le 1851)

-

largeur au talon : de 2.7 à 4 cm (±4

cm)

-

monture en laiton moulé :

- poignée

à 26 cannelures de ± 12.5 cm (±14.8 cm)

- croisière droite de ± 9 cm ± (10.5 cm)

-

fourreau : en cuir à couture dorsale |

|

|

__________

Une institution communale

Les maires se voient confier à partir de

1804 la tâche d’organiser un corps

destiné à

la lutte contre les

incendies. Les communes ont déjà sous leur

autorité, depuis 1790,

la Garde Nationale, corps armé constitué

des

citoyens âgés

de 20 à 60 ans. En 1831, les deux corps sont

regroupés au

sein de la Garde Nationale et les sapeurs-pompiers sont dès

lors

armés.

Fin novembre 1858, lors de

la visite de l'empereur à Chauny et

Saint-Gobain; les Sapeurs-Pompiers de Quierzy

reçoivent le haut de la hampe de

leur Drapeau.

Hampe de drapeau

à l'aigle Second

Empire en laiton,

aigle tournant la

tête à droite

(pour la Garde Nationale et les pompiers ?)

surmontant un socle au

chiffre de Napoléon III

Lorsque la Garde Nationale est dissoute en 1871, on prévoit

le maintien

des corps de sapeurs-pompiers « jusqu'à ce qu'un

règlement

d'administration publique ait pourvu à l'organisation

générale de ces

corps ». Cette organisation des corps de sapeurs-pompiers

interviendra

en 1875. Les communes disposant des moyens suffisants pouvaient

constituer un corps communal en recrutant des sapeurs-pompiers sous

statut militaire. Ces corps pouvaient être

constitués en subdivision,

compagnie ou bataillon en fonction de leurs effectifs. Dans chaque

département, le conseil général

pouvait décider de confier le contrôle

du fonctionnement du service des sapeurs-pompiers à un

inspecteur nommé

par le préfet.

En 1925, les sapeurs-pompiers sont désormais des agents

civils sous

l'autorité du ministère de l'intérieur

(à l'exception des militaires du

régiment des sapeurs-pompiers de Paris). On distingue

désormais les

sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires.

A partir de 1938, les services de secours et de défense

contre

l'incendie peuvent s’organiser au niveau intercommunal ou

départemental

sans remettre en cause le rôle

prépondérant de la commune dans la

gestion des sapeurs-pompiers. |

|

|