|

La Grande Guerre 1917, la première libération Le

repli allemand

de mars 1917 - La deuxième bataille de l'Aisne L'invasion allemande | La première libération | Les combats de 1918 | Les tranchées à Quierzy | La reconstruction L'aide du 1er Corps de Cavalerie | Des Américaines à Quierzy 1917-1924

|

|

A la mi-février 1917, les habitants de la zone comprise entre le front et la ligne de repli sont évacués ; une seule valise par personne autorisée. Les hommes valides et les femmes sans enfant partent en train vers Hirson dans le nord du département afin d'y travailler pour l'ennemi, les autres vers le front ... Les allemands redoutant une attaque du saillant que forme le front devant Roye se replient méthodiquement ; Avant cette manoeuvre, ils entreprennent le pillage puis la destruction systématique de la région ; Dynamitage des édifices et des maisons, destruction des arbres, des puits, ... Rien ne doit pouvoir être utilisé par les alliés. Tout ce qui ne peut être emporté est détruit ou saccagé. A Autreville : "Le 16

février dernier,

tout ce qu'il y

avait de valide dans la population a été

envoyé dans

le nord, c'est-à-dire environ deux cent trente habitants :

hommes, femmes, jeunes filles et

enfants, de quatorze à soixante ans. Une quarantaine encore

sont partis le 22 février. Tout

le reste a été évacué

à Quierzy les 27 et 28 février". La destruction de Chauny commence le 5 mars. C'est ensuite le tour des villages alentours tandis que le gros des troupes est retiré du front (c'est le XXIIIe Corps de Réserve de la VIIe Armée allemande Schubert qui opère sur la rive sud de l'Oise). Les éléments restés en lignes se retirent en combattant à partir du 15 mars (15e DLW et 44e DR au nord de l'Oise et 213e D et 46e DR au sud). Dans la nuit du 15 au 16, les patrouilles françaises pénètrent dans les tranchées allemandes qu'elles trouvent vides et le 16 au matin toute la première ligne ennemie est occupée. Le Groupe d'Armées du Centre décide alors de porter en avant la Ière Armée en direction de Noyon et Chauny. La traversée de la zone qui constituait le front est difficile. Les quelques passages rapidement créés à travers les réseaux et les tranchées, qui dépassent parfois huit à dix kilomètres, sont encombrées et les voitures s'y embourbent. Au-delà, les routes sont coupées. La question du ravitaillement devient rapidement critique. La progression de l'infanterie, rapide au début, est vite difficile. Sur la rive droite de l'Oise Noyon surpeuplé et affamé est libéré le 18 mars 1917 après 30 mois d'occupation, Chauny en ruine le 19 par la 3e Division de Cavalerie qui, débouchant de Noyon à 12h30, dépasse la 61e DI pour aller tenir les ponts de l'Oise entre Noyon et Chauny et pénètre dans la ville évacuée par les allemands. L'infanterie (61e DI) rejoint à la nuit et occupe la ville. Ce sont notamment les 26e et 61e DI (13e et 35e CA)

qui opèrent à la mi-mars 1917 sur la rive nord de

l’Oise dans la poursuite des troupes allemandes lors de leur

retrait stratégique (opération

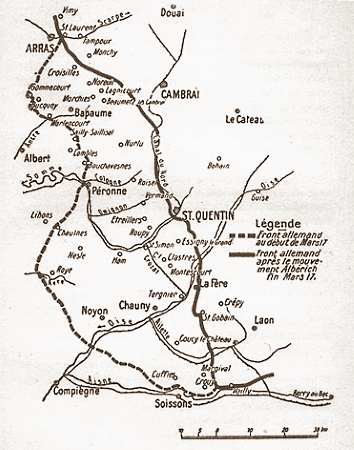

Alberich). La 53e DI (205e, 236e RI et 319e) en ligne le long de l'Oise rive nord est engagée le 19 mars. Elle passe le 22 mars à la disposition du 33e CA au sud de l'Oise dans la zone de la 81e DT : 236e RI à Quierzy - Brétigny et 205e RI à Bourguignon - Besmé. La division prend part au combat de Quierzy puis avance jusqu'à Chauny. "Le Récit", la célèbre peinture de François Flameng parue dans L'Illustration en mars 1917 après la libération de Noyon, présente à droite un homme du 125 RI (9e CA, 4e Armée), régiment qui se trouve à cette date à l'instruction au camp de Mailly dans l'Aube, avant d'être engagé en avril dans Bataille du Chemin des Dames.

Le repli allemand de mars

1917 Quierzy est mentionné dans le journal d'un combattant du 269e RI (70e DI) qui arrive le 22 mars vers Trosly jusqu'au canal Oise-Aisne, où les allemands semblent s'être arrêté. Après plusieurs tentatives infructueuses pour franchir le canal, les hommes se reposent à Quierzy le 3 avril. On retrouve dans l'Historique du 269e RI que début avril, après 6 jours d'avant-postes, le 269e est relevé ; Le 5e Bataillon gagne Quierzy, "village respecté où s'entassent les réfugiés de plusieurs communes". Le 6e Bataillon n'a pas cette chance et campe sur les ruines de Marizelles. 5 jours d'avant-poste, 10 jours en réserve dans les ruines etc. Plus les libérateurs avancent dans le "no mans land" plus les defénses deviennent organisées et sur la rive gauche de l'Oise, où se trouve Quierzy, les allemands sont retranchés derrière l'Ailette. Le cours d'eau qui se jette dans l'Oise entre Quierzy et Manicamp et son canal situé à 4 km à l'est du village, constituent de sérieux obstacles avant la ligne Hindenburg. L'attaque de l'Ailette Le 236e RI (53e DI) arrive en première ligne sur l'Oise le 23 mars ; EM et 4e Bataillon à Quierzy, 5e à Manicamp et 6e dans le bois de Manicamp. Il relève dans la nuit du 23 au 24 mars la 81e DT et doit aller franchir l'Ailette vers Arblaincourt le 24. Le franchissement est rendu difficile par les inondations provoquées par les allemands. L'attaque est lancée le 24 mars à 10h30 du matin et le canal rapidement franchi. A midi, le 236 atteint le Bac d'Arblaincourt puis Bichancourt et Marizelle. Dans la nuit des patrouilles du 205e RI sont envoyées à Autreville, Sinceny, Pierremande et Chauny pour se mettre en liaison avec 61e DI. Le 25, le 205 est face à Pierremande, le 236 au Bac d'Arblaincourt, Bichancourt, face à Autreville, Marizelle. Le 319 en arrière à Bourguignon, Rue Millon poursuit vers la lisière est de la Basse Foret de Coucy. Autreville, Pierremande et la cote 102 sont occupés. Nous pénétrons dans Sinceny et la Basse Foret de Coucy. Le 26 après une préparation d'artillerie, le 236 encore prend Amigny, le 205 dépasse l'objectif du Rond-point d'Orléans dans la Basse Foret de Coucy. Dans la nuit du 27 au 28, le 236 est relevé par le 319 qui le 28 mars a deux bataillons en première ligne et un à Quierzy, tandis que le 236 occupe les faubourgs sud de Chauny. Le 319 prend Servais pendant la nuit du 28 au 29. On organise les positions le 29 et pendant la nuit du 29 au 30 mars, la 53e DI est relevée par la 70e. Le 236 passe sur la rive droite et va cantonner à Chauny le 30. Le 319 reste à Quierzy. Le 31, il part à son tour sur Chauny par le pont de Quierzy pour aller prendre Le Moy. L'Ailette est franchie sur près de 20 kilomètres jusqu'au sud de Coucy vers Courson, la forêt de Coucy reprise ainsi que Servais, mais Deuillet, Barisis et la forêt de Saint-Gobain restent aux allemands. Les alliés sont devant la ligne Hindenburg. Devant Barisis la ligne se trouve à une dizaine de kilomètres à peine à l'est de Quierzy et en amont de l'Oise, plus au nord entre Tergnier et La Fère à une quinzaine de kilomètres. (carte) Le 264e R.A.C. est à Marizelle, Sinceny, forêt de Coucy en avril-mai 1917, v. l'herbier de Stanislas Boireau. La 70e DI reste dans le secteur. En mai, le 269e RI va organiser la Basse-Forêt de Coucy. "Le réseau de fil de fer est renforcé en avant de la lisière et poussé jusqu'à l'Oise à travers les marécages d'où les eaux d'inondation se retirent peu à peu .... Après les fatigues d'une poursuite sans trêve, après des semaines vécues dans la fièvre du travail et de l'insomnie parmi des marécages infectés de moustiques, et parmi des ruines dont la vue finit par être un spectacle déprimant, le 269e a besoin de repos" et est relevé. Cette perte de terrain consentie par l'ennemi est ressentie comme une réelle victoire, mais aussi comme un choc par las Français de l'arrière car outre les marques de la germanisation, ils peuvent voir les désastres de la guerre en France, chose jusque-là impossible en raison d'un front stabilisé et d'un secret militaire respecté. La presse multiplie les reportages photographiques sur " les villages martyrs ", montrant les " témoignages de la destruction systématique pratiquée par les Allemands en retraite ". Aussitôt, un élan de solidarité vient au secours des réfugiés et des déportés. Les personnalités politiques viennent visiter le territoire reconquis. Autre conséquence du repli de mars, qui laisse une région dévastée d'où aucune offensive ne peut être lancée, le Gal Nivelle est contraint de modifier en toute hâte son plan d'attaque en tenaille du Chemin des Dames : il doit renoncer à son action sur l'Oise et étendre son attaque à l'est de Reims. L'offensive qui démarre le 16 avril est un désastre (Deuxième bataille de l'Aisne). L'Ailette ne sera totalement

franchie qu'après la prise du Fort de la Malmaison sur le

Chemin des Dames fin octobre 1917.

L'aide

du 1er Corps de Cavalerie à la

population, mai 1917 - janvier 1918 Début mai 1917,

le 33e Corps d’Armée de la IIIe Armée

tient le front entre Quincy-Basse et l'Oise devant la ligne Hindenbourg

avec la 70e DI dans le secteur nord de Villette, front entre l'Oise et

Barisis-aux-Bois et la 77e DI dans le secteur sud de Coucy. Le 33e CA a

son QG à Blérancourt et la 70e DI son

général à Quierzy. A partir du 3 mai, la 3e Division de Cavalerie du

général de Boissieu,

qui

après Noyon, a libéré Chauny en ruine

le 19 mars 1917 et devait exploiter le 16 avril la percée

avec

la 10e Armée sur le Chemin des Dames, forme une division

provisoire de cavalerie

à pied qui relève pour quinze jours la 70e DI

dans le secteur nord de Villette. La 1ère Division de

Cavalerie procède de même le 18 mai dans le

secteur sud de Coucy tenu par la 77e DI. La 3e Division de Cavalerie,

stationnée à Compiègne en 1914,

appartient au 1er Corps de Cavalerie du Général

Féraud, rattaché à la IIIe

Armée. Le 1er CC est composé des 1ère

et 3e Division de Cavalerie, engagées en mars 1917 au nord

de l’Oise dans la poursuite de l'armée allemande

lors de son repli. L'effectif d'une

division de cavalerie sur le pied de guerre est

théoriquement en

1914 de 5 250 hommes, ce qui est relativement peu en comparaison des 18

000 hommes d'une division d'infanterie. En mars 1917, le

régiment de cavalerie compte 33

officiers pour 678

hommes tandis que «

le régiment à pied, dépôt

divisionnaire

compris, a un effectif de 77 officiers - 3 140 hommes ». L'effectif

minmum du 1er CC (3

divisions à 7 régiments de 711 hommes*) serait

donc de l'ordre de 15 000 / 20 000 hommes. (* «

Projet de réorganisation de la cavalerie, mars 1917

», SHD, 7N404).

Les volontaires américaines seront au total 350 entre 1917

et 1924 et sans doute moins de 50 en 1917 ? La zone de

Blérancourt est divisée en trois secteurs : Coucy

(1e DC), Folembray (5e DC) et Vilette (3e DC). La 3e Division de

Cavalerie du général de Boissieu a son QG

à

Quierzy et son PC avec

le général de

brigade commandant l’infanterie PC à Vilette. Ordre de bataille de la 3e

Division de Cavalerie au 15 avril 1917 : JMO

3e DC Cote 26 N 483/1 SHD Vincennes Chaque

secteur a trois

bataillons en première ligne (deux bataillons de cavaliers

démontés et un bataillon de cuirassiers

à pied) et deux en réserve (cuirassiers

à pied). Il reste dans chaque division une brigade

à cheval complète disponible. Les deux autres

brigades ont fourni chacune un bataillon

démontés. Les bataillons restent vingt jours en

ligne et chaque brigade à cheval est reconstituée

pendant dix jours. En

mai 1917, trois brigades de Dragons du 1er Corps de Cavalerie sont

envoyés tour à tour à Paris et dans

les grands centres industriels, des postes sont établis dans

les gares de permissionnaires, dépots de munitions. __________ Le

1er Corps de Cavalerie est constitué des

1ère et 3ème divisions de cavalerie puis

renforcé avec la 5e division de cavalerie

à compter du 23 juillet

1917 : 1ère division de

cavalerie - Paris __________

Le

Corps de Cavalerie en secteur L’Historique

du

1er Corps de Cavalerie, mars 1917- décembre 1918 (Ch VII Le

Corps de Cavalerie en secteur, Industrialisation du front, p.73 et s.)

évoque la tâche immense entreprise par les

cavaliers de mai 1917 à janvier 1918 dans la zone de

Blérancourt, après les destructions

opérées par les allemands, non seulement pour en

organiser la défense mais aussi la reconstitution

économique au profit des populations. L’ampleur de

la tâche amène à la création

par le corps de cavalerie de véritables organisations

industrielles. Amélioration

des

communications Le

ravitaillement des

troupes, leurs déplacements et leur relève

exigent tout d’abord la remise en état des

communications : routes et ponts plus ou moins détruits par

les allemands, et la création d’un

réseau ferré à voie étroite

entre les vallées de l’Oise et de

l’Ailette. De cette époque (hiver 1917-1918)

datent les travaux de construction de la voie ferrée

d'Appilly à Coucy par Quierzy. La

voie ferrée

d'Appilly à Coucy par Quierzy Perfectionnement

des

organisations défensives L’organisation

défensive du secteur est ensuite perfectionnée :

voies de communications à l’abri entre les

éléments de défense, abris

à l’épreuve en première et

deuxième ligne et abris destinés aux

réserves, ces derniers avec cuisines, couchettes et

éclairage électrique pour la plupart. Le nombre

de places sous abris dépasse 20.000 fin 1917. Cette

organisation défensive perfectionnée,

complétée par différents

réseaux téléphoniques, permet de

consacrer à la défense du secteur des effectifs

réduits en vue du quatrième hiver de

campagne. Les

ateliers

mécaniques La

fourniture du

matériel nécessaire aux travaux est

assurée par l’organisation d’ateliers

mécaniques à grands rendements : chantiers

d’abatage dans les bois de la région et scieries

avec une scierie centrale à grand rendement près

de Blérancourt (deux moteurs à vapeur de 30 CV

chacun, éclairage électrique permettant un

travail de jour et de nuit de 60 à 70 ouvriers). Cette

organisation permet de fournir notamment huit baraques de 25 hommes

chacune et une baraque d’officier par semaine. Les

dynamos de la scierie

assurent également l’éclairage

électrique de Blérancourt, du QG et services du

Corps de Cavalerie, du centre d’instruction, de

l’hôpital et le fonctionnement des moteurs

d’une cidrerie et des ateliers de réparation de

l’artillerie. Dès

le mois de

juillet 1917, les ateliers de réparation de

l’artillerie de St-Aubin et Blérancourt

réparent les voitures, le matériel et les armes

tandis que l’entretien et la réparation des

voitures automobiles (environ quatre cent pour le corps) sont

assurés par les ateliers du Service Automobile

installés près de Blérancourt avec

camions-ateliers, forge, atelier de menuiserie. Les

ravitaillements Outre

le ravitaillement en

vivres apporté de l’arrière vers les

centres de ravitaillement, un centre d’abat

installé près de Caisne et alimenté

par le bétail logé dans une vaste ferme au milieu

des pâturages, fournit au corps de la viande

fraîche avec utilisation complète des issues :

fabrique de saucisson, récupération du sang,

salage des peaux, … Le

vétérinaire qui examine le bétail

réserve les vaches pleines et les bœufs de travail

pour les mettre à la disposition des agriculteurs pour les

aider à reconstituer leur troupeau. Une centaine de

bête sont ainsi livrés durant

l’année 1917. Les

travaux

agricoles Le

secteur de

Blérancourt, qui appartient à une

région agricole particulièrement riche, offre en

mai 1917 malgré les dévastations

systématiques de l’ennemi, des ressources

importantes en fourrages et en céréales. Le Corps

de Cavalerie entreprend immédiatement

l’exploitation des ressources existantes et la mise en

culture des terres abandonnées pour

l’année suivante avec de l’outillage

emprunté aux ressources locales ou fourni par

l’atelier de réparation de

Blérancourt. Dès

la fin

août 1917, les

récoltes donnent les meilleurs

résultats. Le foin, la paille et l’avoine sont

employés à l’alimentation des chevaux,

les autres céréales sont envoyés vers

l’arrière. Des bons de réquisition sont

établis pour garantir les droits des habitants. La

mise

en culture

des terres est ensuite entreprise et dès la fin

août 1917, 700 hectares de terre sont fumés et

labourés et 500 passés à

l’expirateur. Une

centaine de charrue est

entretenue en travail mais ce nombre est insuffisant pour

l’étendue des terres à labourer et avec

l’appui du Comité Américain qui

s’installe à Blérancourt en juin 1917,

vingt tracteurs sont mis à la disposition du Corps de

Cavalerie et grâce à ces moyens, dès la

fin décembre, près de 2.500 hectares sont

labourés et ensemencés. 11 juillet 1917, le commandant

en chef des armées françaises passe en revue les

troupes du 1er corps de cavalerie à

Blérancourt, Les

allemands ayant

détruit systématiquement au moment de leur

départ le matériel existant, la récupération

du matériel détérioré

est organisée et un atelier de

réparation est constitué

à Blérancourt employant environ vingt-cinq

ouvriers. A la mi-novembre, 1.162 machines diverses ont

livrées (faucheuses, moissonneuses-lieuses, charrues,

semoirs, chariots ou tombereaux). L’atelier assure

également l’entretien et du matériel en

service et celui des habitants. Une

cidrerie

est également organisée à

Blérancourt, la région étant

particulièrement riche en pommiers. Les pommes

récoltées sont acheminées par camions

jusqu’à la cidrerie, qui produit en moyenne 80

à 100 hectolitres de cidre par vingt-quatre heures. Le cidre

est distribué aux troupes et le malt utilisé pour

l’alimentation des chevaux. La

reconstitution du pays

dévasté Le

Corps de Cavalerie

participe également à la remise en

état des maisons encore habitables et

à la construction

de baraquements en bois. Fin août 1917, 442

maisons sont réparées, 100 baraques construites

et 20.000 places de chevaux aménagées. 35.000

mètres carrés de jardin sont également

remis en état. Ces

travaux permettent le

retour des habitants, qui partout où ils se

présentent reçoivent l’aide la plus

complète afin de « ramener la vie dans ce pays

dévasté ». Dès juin 1917,

500 habitants sont réinstallés chez eux. Enfin,

les grandes fermes

(Coquerelle, Latour, Forest) sont remises en état et leur

propriétaires invités à les

réoccuper pour en prendre la direction. Du

bétail, de la

volaille, du grain, des effets de toutes sortes provenant de dons ou

fournis par le Comité Américain sont

distribués. Outre

l'aide

donnée à la population, les premières

associations agricoles sont encouragées dans

chaque commune pour représenter les

intérêts communs des présents et des

absents. Un officier de l'état-major du Corps de Cavalerie

est spécialement chargé de suivre cette question

et en décembre 1917, sept ou huit associations sont

constituées ou en cours de constitution. Par

ailleurs, un camp

d’instruction de la cavalerie est établi

à Blérancourt, PC du 1er Corps de Cavalerie,

relevé le 5 février 1918 par la 161e DI, VIe

Armée. Historique

du 1er corps de cavalerie (mars 1917- décembre 1918)

Des Américaines à Quierzy Malgré

la

proximité du front, en juin 1917, tandis que les

États-Unis sont entrés en guerre en avril, un

groupe d'américaines de

la Section Civile du Comité

Américain pour les Blessés Français,

qui deviendra en 1918 le Comité

Américain pour les Régions

Dévastées (C.A.R.D.) s'installe à Blérancourt autour d'Anne

Morgan pour secourir les populations des villages

dévastés. La remise en état des

habitations et des terres cultivables s'organise. En mars 1918, après 10 mois de travaux de reconstruction, le personnel du CARD doit se préparer à évacuer Blérancourt pour Vic-sur-Aisne. Des Américaines à Quierzy 1917-1924 >>> Le 39e RI (130e DI, IIIe Armée Humbert) opère en forêt de Coucy, Sinceny en oct.-nov. 1917, date de la dissolution de la Division. La 130e DI est arrivée le 19 septembre 1917 dans le secteur du 1er CC (QG à Blérancourt) qui tient le secteur de la Basse Forêt de Coucy et du sud de l'Oise. Le 39e RI relève le 137e RI (21e DI) dans le secteur de Vilette le 20 sept. Le 24, le 39e RI monte en ligne (centre de l'Epinois) l'EM du Régiment est à Quierzy. Le 27, le soldat Pinard du 39e RI reçoit la médaille militaire anglaise des mains du Prince Albert de Connaught à Noyon. Le 28, le Président de la République et le Roi d'Italie sont à Noyon. Les honneurs sont rendus par la Division. Le 11 octobre, le Président de la République du Portugal de passage à Compiègne, la Division rend les honneurs. ... Le 10 janvier 1918, le front

de l'Armée anglaise est étendue

jusqu'à Barisis. La IIIe Armée

française est relevée par les britanniques et le

18, elle passe le commandement des secteurs d'Ugny-le-Gay et

Blérancourt à la VIe Armée

française (5e, 35e, 11e CA). *** |

|

L'invasion allemande | La première libération | Les combats de 1918 | Les tranchées à Quierzy | La reconstruction |

||

|

||

|

Sources : Les armées françaises pendant la Grande Guerre, Service Historique de la Défense J.M.O.

des unités citées : |

||

|

| Quierzy, résidence royale | La Grande Guerre | La Guerre 1939-1945 | Liens | |

||